2015-03-21, 週六 17:31

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

lazer epilasyon bölgesel zayıflama vinç kiralama botoks

墮胎、同性戀、核電、新移民 - 這些都是人們長期關注,也都有強烈主張的議題。那,以這些議題為主軸的電影,應該很容易吸引到票房吧? 如果拍出這樣的電影,對這些議題有興趣的人,可能會馬上衝去看。但,電影本身的故事要讓他們覺得新鮮,是一個問題。電影的結尾要讓他們有感觸,又是另一個問題。雖然爭議性議題大家愛討論,但要把這些議題拍成好看的片,其實是完全不同的問題。關於這點,以下提供三點建議,供大家思考看看。

第一點: 為何觀眾要在乎你的觀點 大部分想看這種片的觀眾,對這些議題都已經有相當的投入了,不管是墮胎、同性戀、核電、或是新移民,他們都思考過社會、政府該往哪些方向前進。這些觀眾的心都已定。他們想要的是,被聽見,而不是去聽創作者的觀點。他們想看的是,強化他們主張的電影。那,在這群觀眾中,一個創作者能提出什麼建設性的觀點? 然後,觀眾又為什麼要在乎?

這時,你當然可以馬上拿起筆,寫出一個立場鮮明的角色,馬上拍成一部,闡述自己立場的電影,但是,這樣做會讓大眾迫不及待的想衝向戲院,去了解你在想什麼嗎? 應該不會。

你的電影中,搞不好還有幾個很不錯的論點,但這些論點都藏在電影裡,觀眾要先買票才看的到。如果你最引以為傲的論點,都很難讓人知曉,到底要靠什麼吸引觀眾買票入場哪?

答案是,不是要用論點、不是用主題、也不是用創作者立場,去吸引觀眾入場。而是要用故事 - 主題被述說的方式 - 去吸引觀眾。

如果你的電影在講一個女人突然發現她懷孕了,她開始緊張,生活開始失衡。這樣的故事,或許裡面有些衝突和戲劇性,但是,故事本身是不吸引人的。

如果你的電影在講一個女人突然發現她懷孕了,然後她發現她先生是個殺人魔,這樣的故事,或許刺激了些。但,感覺還是不太夠。

如果你的電影在講一個女人,為了要逼她男友結婚,「假裝」懷孕,但,她後來又反悔了,「假裝」去醫院做個「假墮胎」手術,誤打誤撞,變成了「支持墮胎」的公眾人物。女主角從「假懷孕」,到「假墮胎」,最後變成「假名人」,這時,墮胎主題,就從一個籠統的主題,變成了這個主角專屬的「兩難處境」。

上述三個故事,都有自己的發揮空間,也都各自有觀眾群。但,這裡的重點是,觀眾會選擇看一部電影,絕大部份,是因為主角的「兩難處境」跟自己有共鳴。

第二點,你的論點,是不是已經被講爛了? 當你在拍爭議性議題、或任何形式的電影時,記得,這些電影的議題,都已經存在社會上很久了,也被千百個故事包裝過了,也就是說,這些議題的 - 好處、壞處 - 也都被分析到爛了。我們都知道戰爭不好、不公,因利益而生,這些都是老生常談了,但,如果你被交付要拍一部戰爭片,你要如何拍,才不會讓人覺得是陳腔爛調。這時,不是要假裝戰爭片裡講的主題,不是陳腔爛調,它是。但是,技巧是要找出新的方法,讓觀眾重新認識這些主題。

這裡所謂的技巧,就是指「故事」,大部分觀眾在意的是,故事想問的問題,而不是主題想問的問題,如果你要講一個戰爭不好的故事 - 一個小兵為了逃兵,不惜幹掉長官,假裝成長官逃兵,然後,被敵軍抓到,被關到敵軍俘虜營裡,還被自己同袍當領袖,最後,在戰爭中找到自己的故事 - 這個故事,可以探索戰爭的各個層面,但它更是這個小兵的「個人旅程」,一個沒準備好,就被推向內在、與外在戰場的故事,也因為有這個故事,才能讓觀眾對這個電影,有很強的共鳴點。

如果你讓主題變成電影的賣點,例如一部講伊波拉病毒的電影,就用伊波拉病毒本身去宣傳它,這樣做,有可能會成功,但運氣成份較多,也跟時機有關。但是,讓故事問一個「有趣的問題」,或是讓故事有一個很難解的「兩難處境」,都會讓這部電影,更淵遠流長,有更多成功的機會。

第三點,你的故事只有單一面向嗎? 主題越有爭議性,創作者越有可能有強烈的感受,有些主題很複雜,有灰色地帶,有些則沒有。如果你的故事跟強暴有關,你要把強暴犯,用公平的眼光拍,還是要把他拍成壞蛋? 但,請記得,一個單一面向的故事,就算議題只有單一面向,也不會是好看的戲劇。

但,另一方面,一個主角如果永遠是對的,他也知道他是對的,最後也被證明,他是對的,也不是不可行 - James Bond (詹姆士 龐德)、Indiana Jones (印第安那 瓊斯),都是這種主角。

但是,碰到電影的主題,一直只講一邊的好,另一邊的壞,電影很快就會變成過度簡化的卡通了。

但是,反過來說,用過多的面向去探討一個主題,拍出角色的每個面向,讓我們看不出「對」與「錯」,看不出想法,也會讓電影變的很冗長。

所以,如果探討太多面向、探討太少面向,都很無聊,到底要如何拍一個不會失焦,也不會過度簡化的故事?

答案是,電影中唯一重要的觀點,只有主角的觀點。主角的觀點 - 不是創作者的觀點 - 才是觀眾想多了解的。

另外,一個角色的立場,很清楚的好處是,當他的立場被挑戰時,他會想站穩腳步,不想被打敗,這樣的故事,比一個沒有方向的故事,有意義多了。

原文連結: Writing Issues

2015-01-05, 週一 00:23

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

登場人物:

問:

《星際效應》Interstellar 編劇 -「 Jonathan Nolan 喬納森 · 諾蘭」說 :

問: 那,你會讓你哥哥改寫你的劇本嗎?

《星際效應》Interstellar 編劇 - 「」說 :

問: 俗語說:寫你知道的東西 (Write what you know),這句話對嗎?

《五星主廚快餐車》Chef 編劇 -「 Jon Favreau 強 · 法夫洛」說 :

《喜劇人生》Top Five 編劇 -「 Chris Rock 克里斯 · 洛克」說 :

《控制》Gone Girl 編劇 -「 Gillian Flynn 吉莉安 · 弗琳」說 :

《喜劇人生》Top Five 編劇 -「Chris Rock 克里斯 · 洛克」說: 電影《洛基》是跟《少棒闖天下》同期的電影。它的美妙之處在於,它是人生的縮影。你以為你在看部「拳擊片」,兩個小時裡,你看洛基在那邊練拳,打冰庫裡的豬肉什麼的。但你看到最後才發現,原來自己在看部「愛情片」。人生就是這樣。我們上班、下班,做東、做西。但,我們的快樂,來自我們與人之間的「關係」。我們小時候上學,每天花六個小時在學習。但,如果我問你,學校裡,你記得什麼? 你會說我記得我暗戀隔壁班的某某某,然後,又跟誰誰誰搞在一起。你只會記得 「關係」。對對對,洛基的臉,被揍 1000 下了,但最終,它還是在講那 1 個女孩的故事。任何電影,所有電影,都是在講「關係」,人與人之間的關係。

問: 角色演變重要嗎?

《五星主廚快餐車》Chef 編劇 -「 Jon Favreau 強 · 法夫洛」說:

問: 你的靈感來源是什麼? 寫不出東西時怎麼辦?(what do you when you have writer's block?)

《喜劇人生》Top Five 編劇 -「Chris Rock 克里斯 · 洛克」說: 我認為沒有「寫不出東西」這回事,只有「讀不夠多東西」這回事。我如果寫不出東西,一定是因為我太忙沒辦法閱讀。所以,我身上總是會帶兩本書。閱讀,會給我靈感,會讓我的頭腦清醒。

2014-11-13, 週四 23:00

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 角色與美術

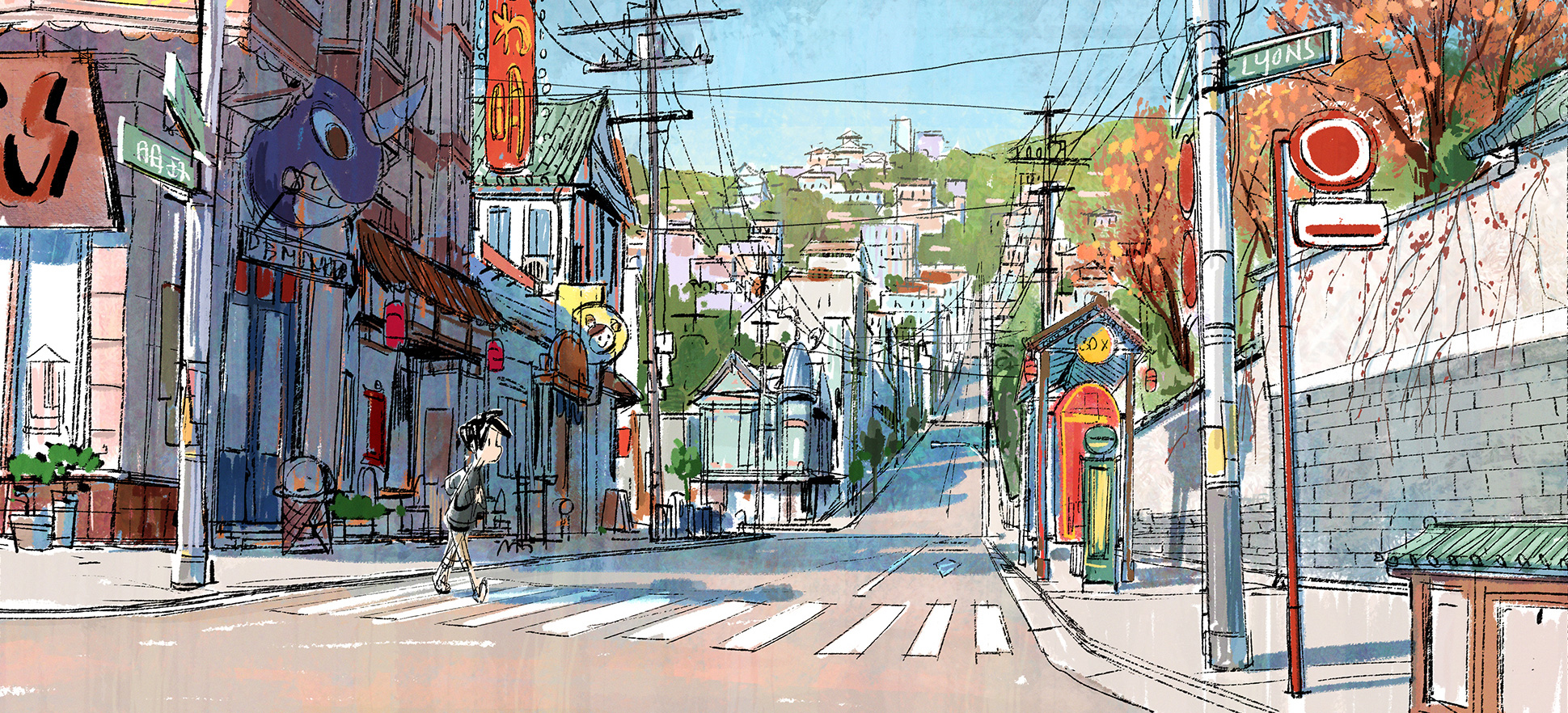

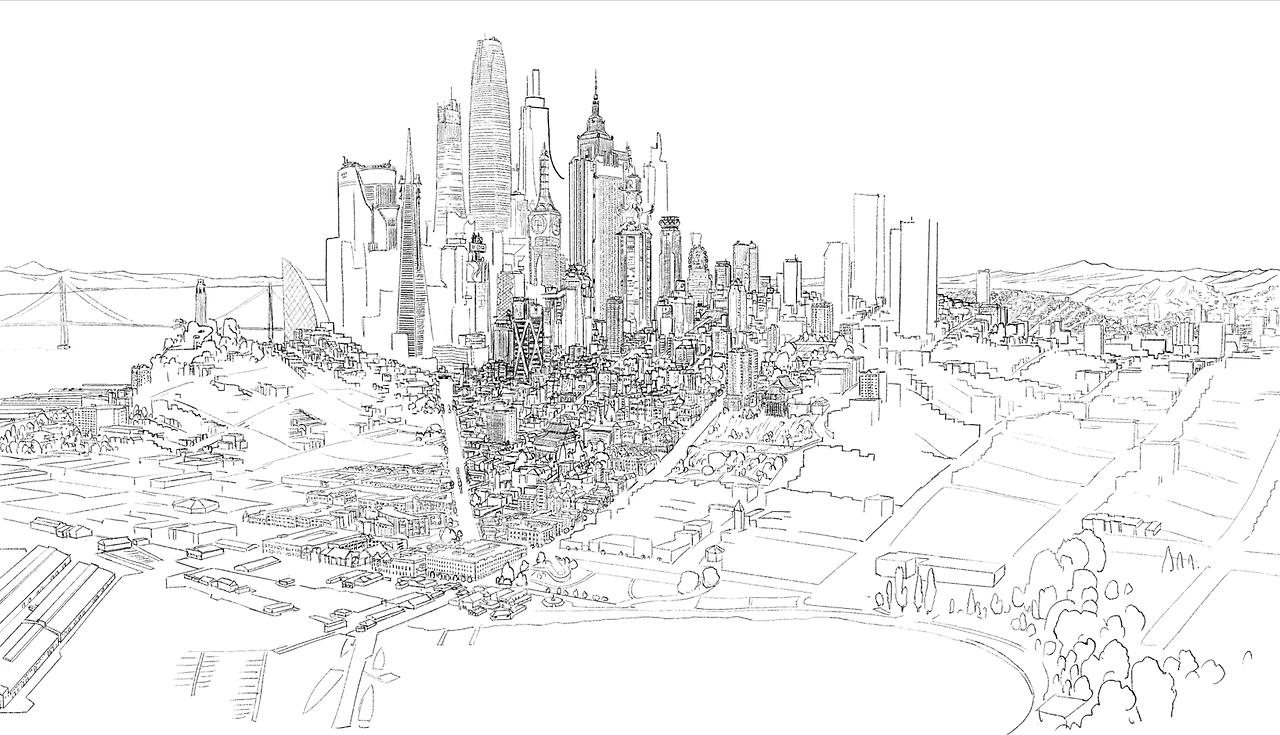

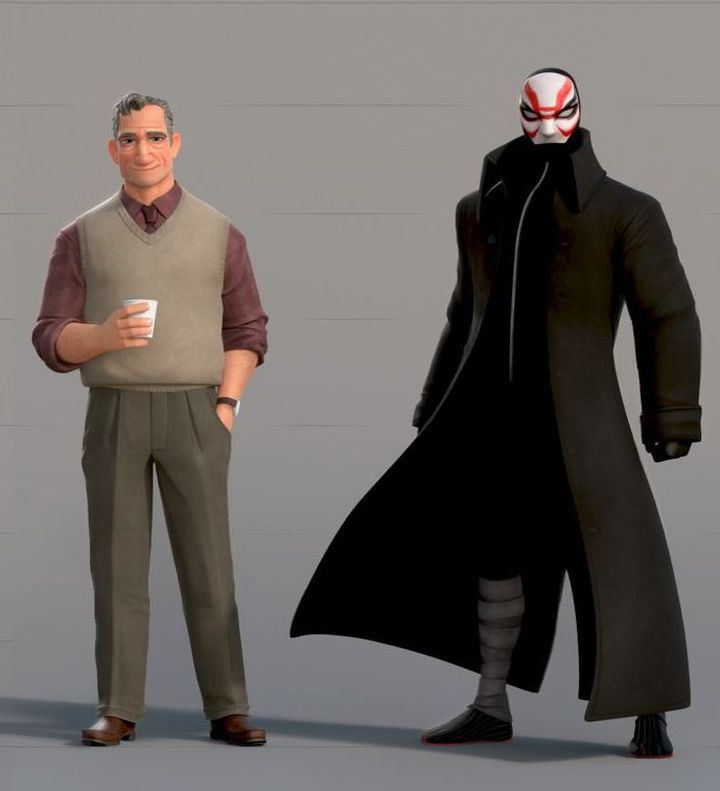

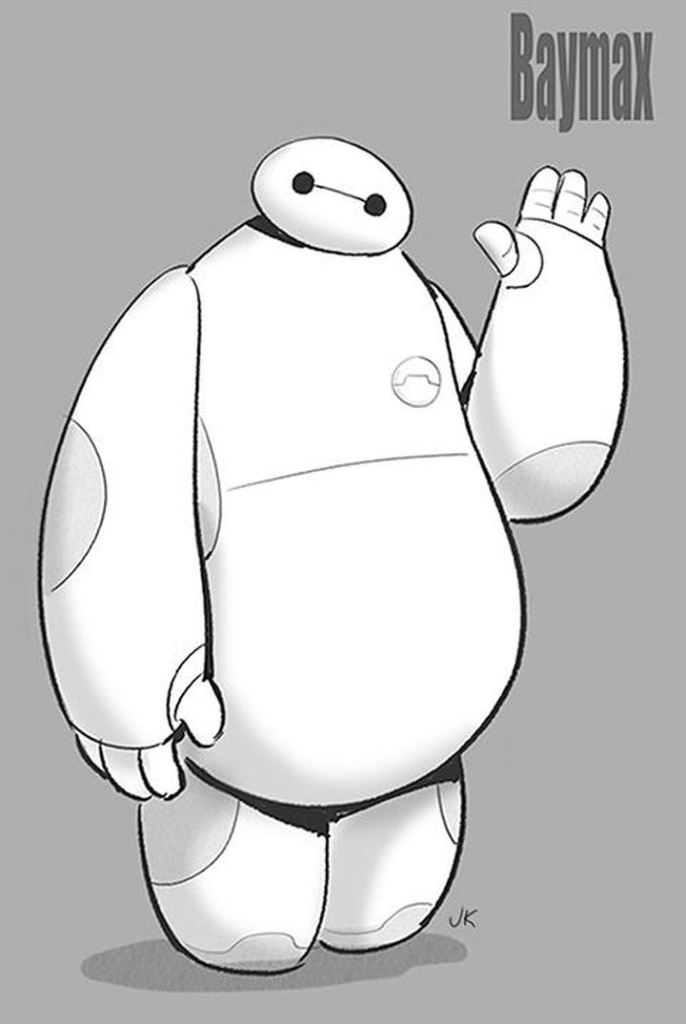

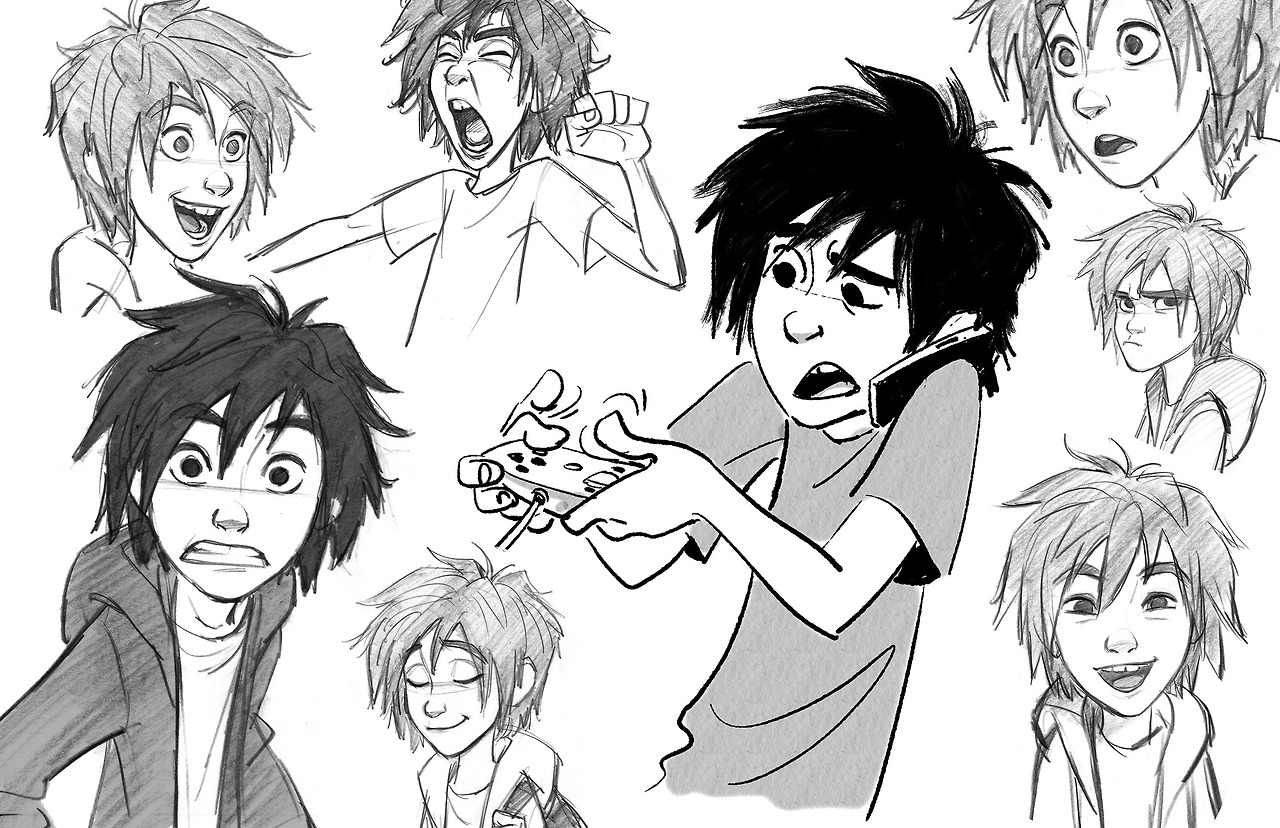

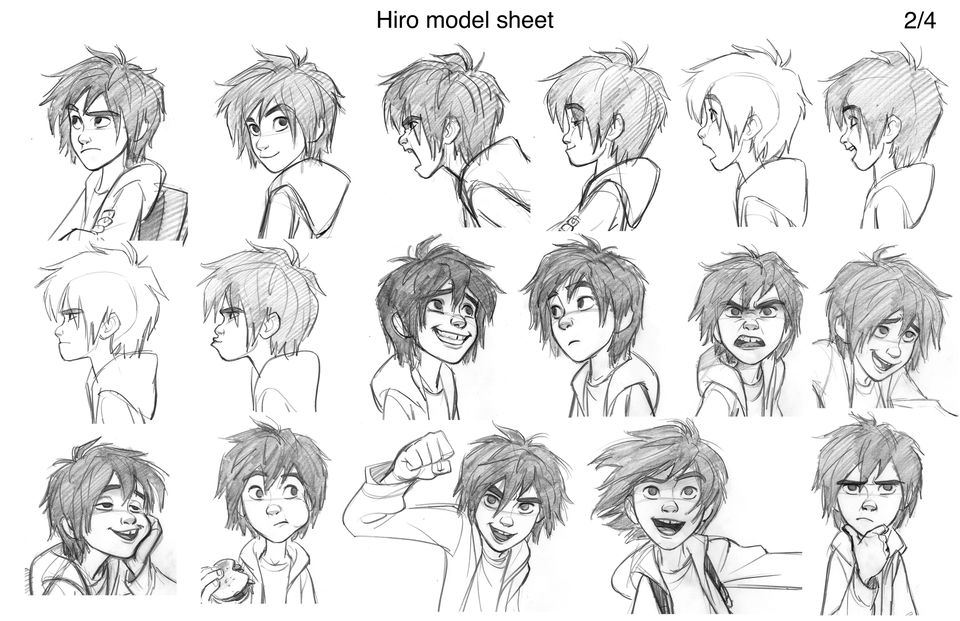

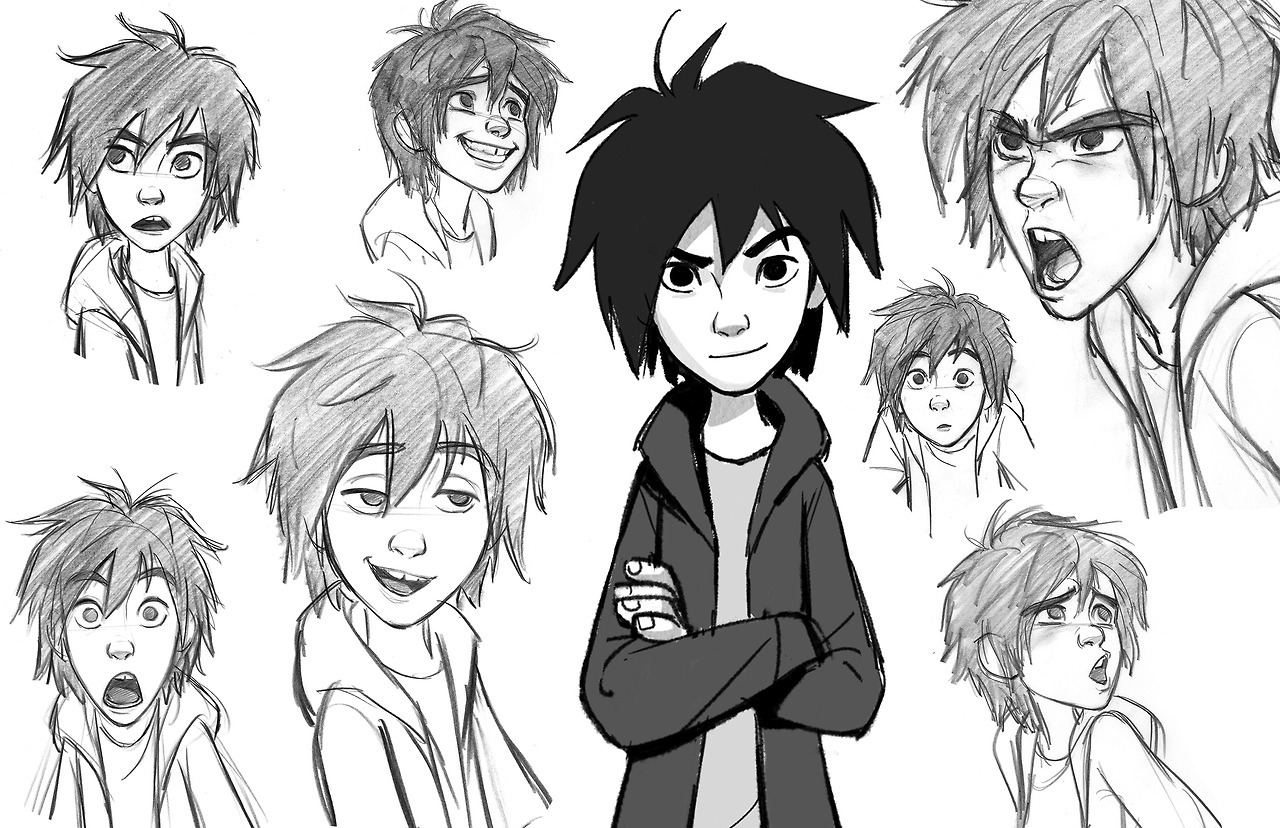

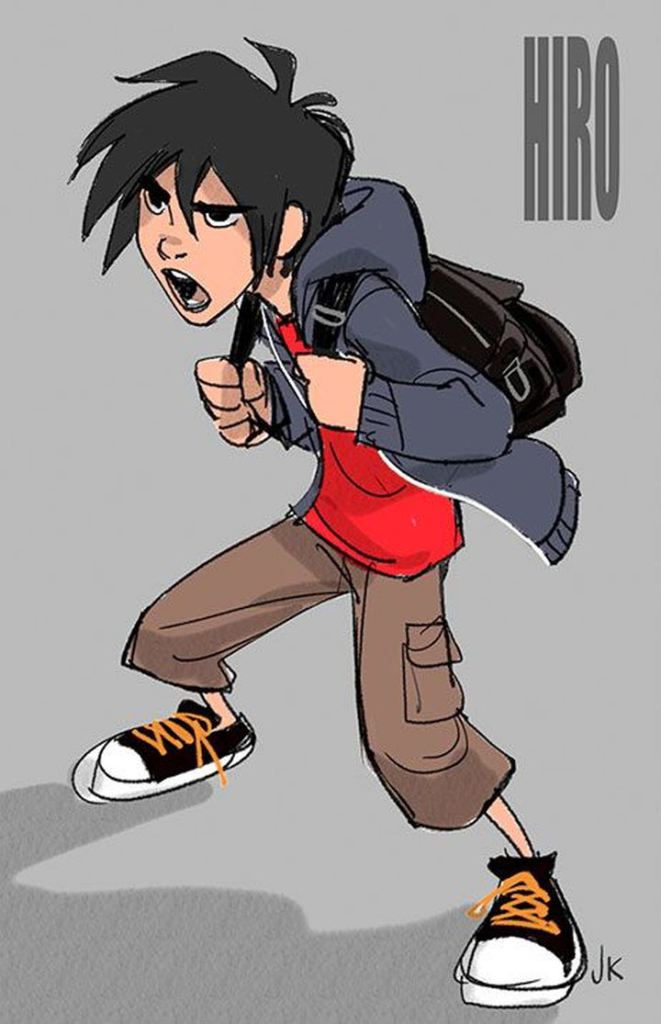

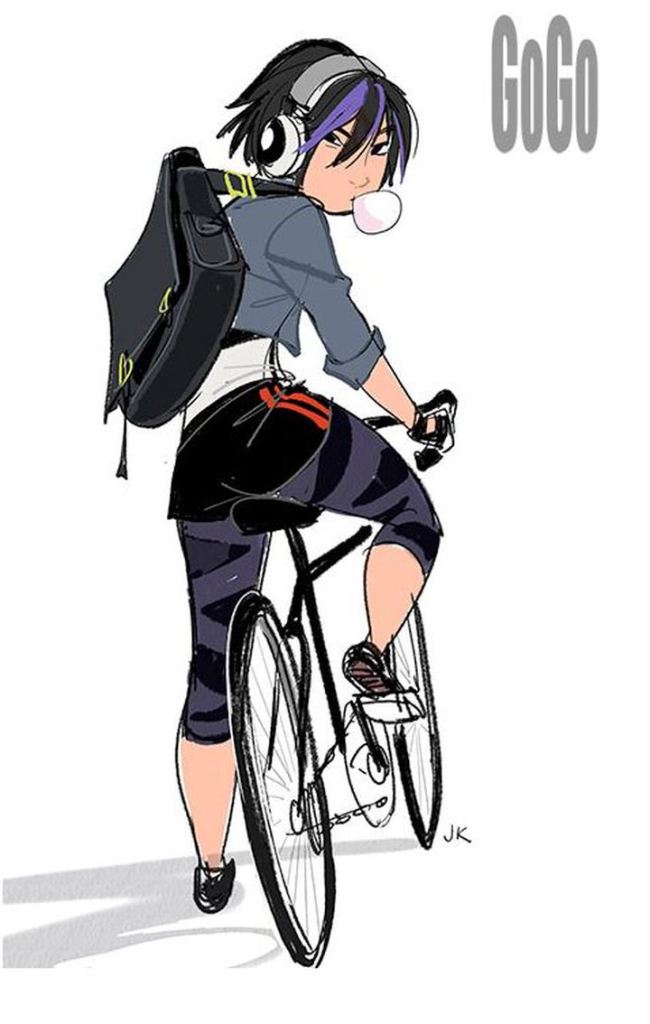

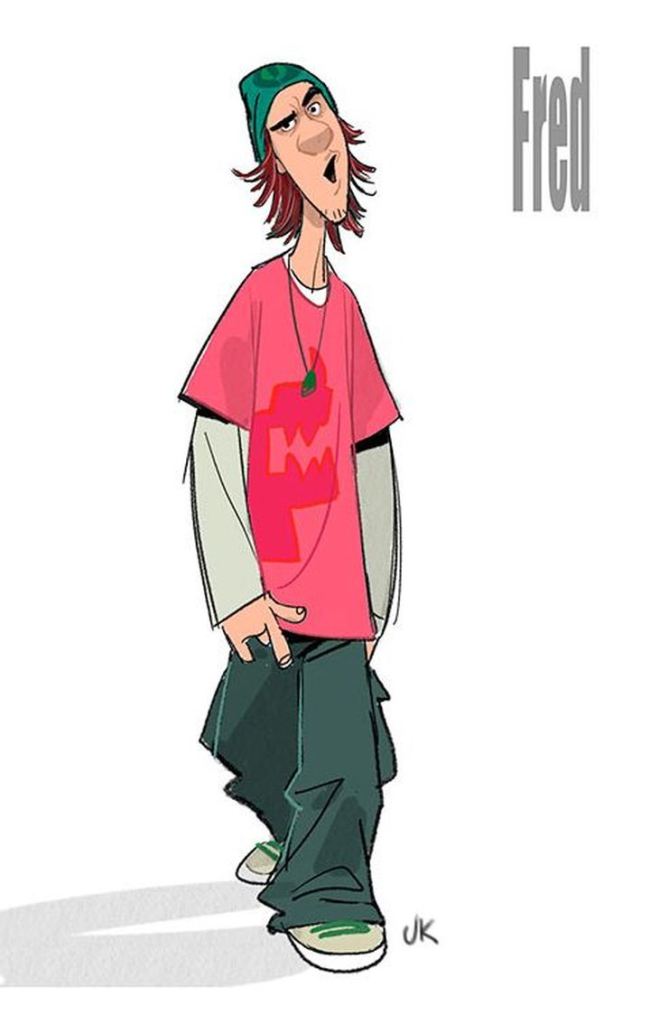

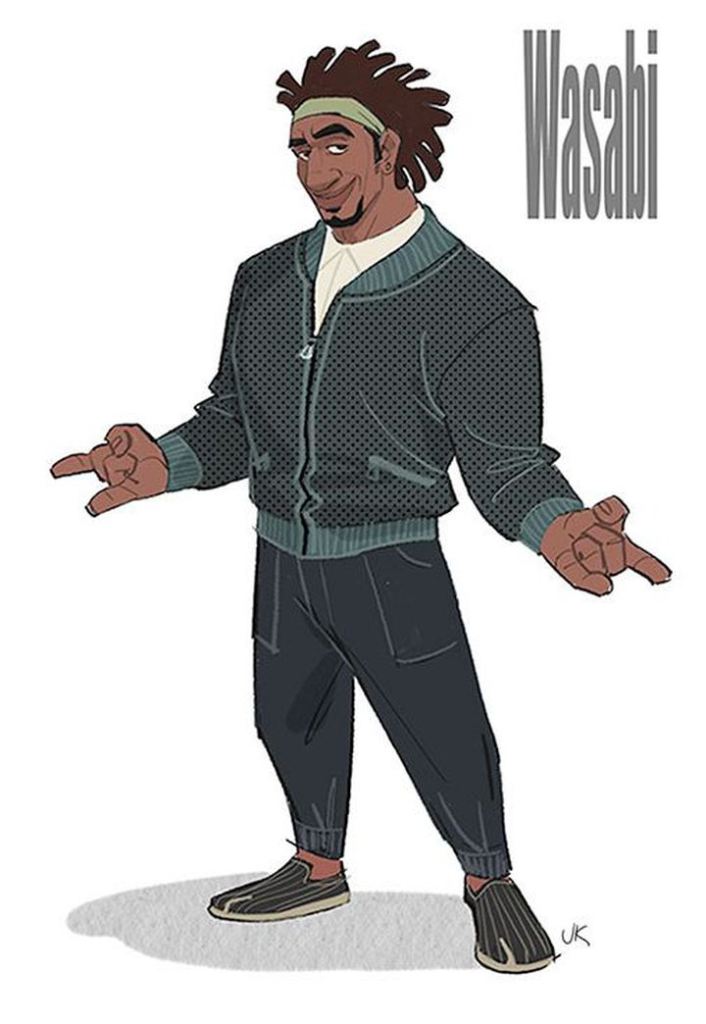

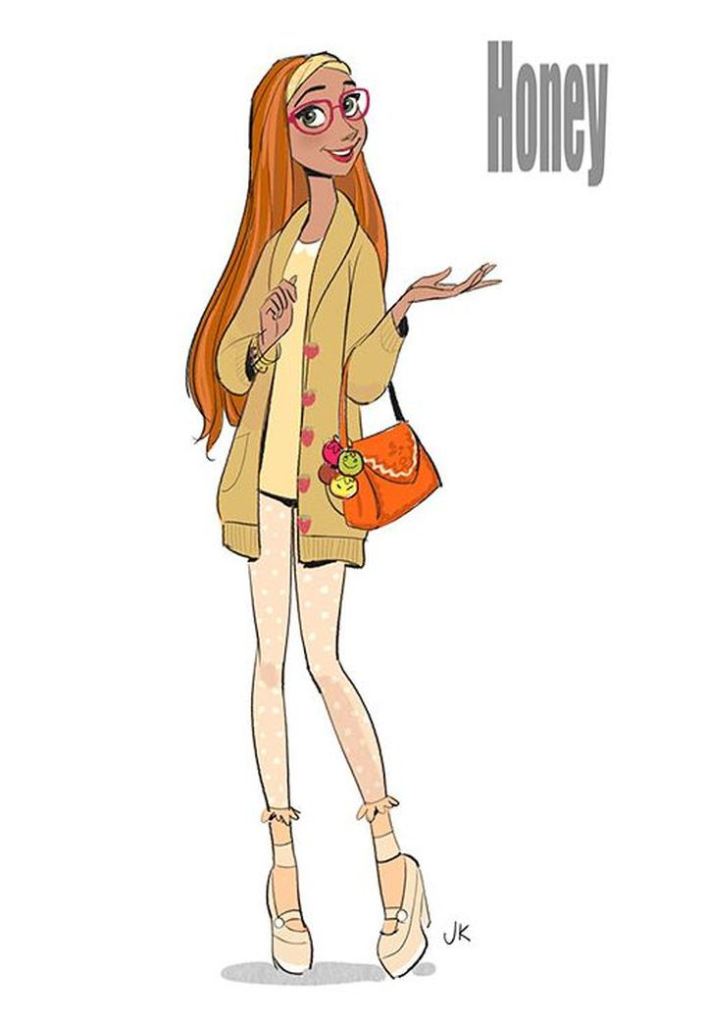

大 Mingjue Helen Chen 。底下有更多她替這部片畫的設定圖。

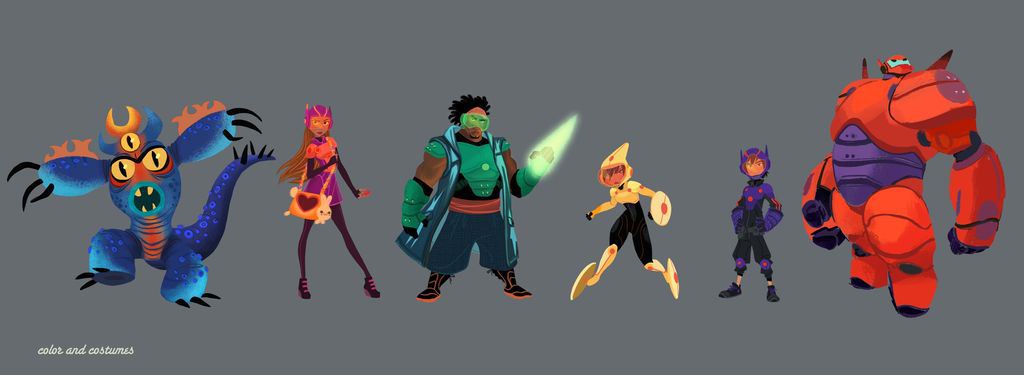

再 介紹一位畫家 - Ryan Lang - 這是他替電影設計的相撲打鬥戲,很可惜,這段也在正片中被剪掉了。

底

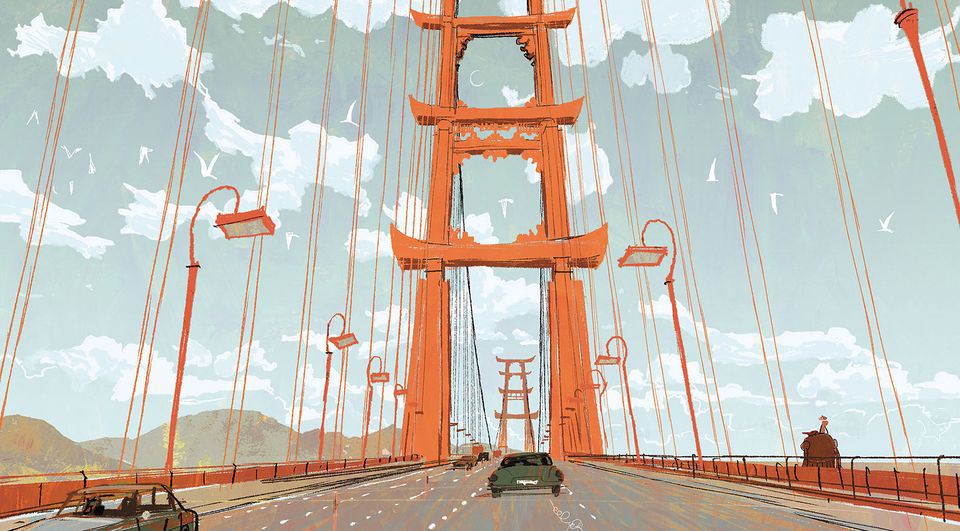

這 Scott Watanabe 替電影畫的場景設定。

底

2014-10-08, 週三 00:24

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

(Photo courtesy of Disney & Lucas Film)

(一) 用角色的行為,塑造角色 (Character is Action)

我想把這句話掛在牆上。

你的角色,講話可以很賤、或很有哲理。他可以有很酷的名字、或打扮很時髦。但最終,他做了什麼,才代表他是誰 (they are what they do) 。一個人做了什麼,也是我們評斷他的依據。所以,當你在寫故事時,不要去想你角色是哪種類型的、或穿什麼牌衣服的。應該要去想,他會「做」什麼樣的事情。

(二) 驚人的舉動

延續上段,最有意思的角色,會「做」你最意想不到的事。創造一個角色,從你對他的好奇心開始。身為創作者,你自己必須,想要了解你的角色,至少這樣,你的觀眾也才有可能,想要了解你的角色。所以,試著讓你的角色做別人不會做的事,然後去思考,他為何會這樣做。

(三) 大反差

再說一次,創造一個角色,從對他的好奇心開始。而,對一個角色的好奇心,來自於他身上的大反差。不管真實或虛構世界中,如果你認識一位愛穿皮衣,卻吃素的人,你會想知道他為何不吃動物,卻可以穿動物皮。或是一個有虐待癖的和尚,你很自然就會想知道他心裡到底在想什麼。當然,這兩個是很極端的例子,但其實,每個人的行為與信仰,都有可能互相背叛。

(四) 一個細節,就夠了

特別是配角,一個細節: 一個貴氣的項鍊、一個手發抖的老毛病。都會讓你記住他。主角也是一樣,一個細節,會讓他更生動,就像回憶老友一樣,想起的都是些小東西。

(五) 細節,後面再加就好了

小時候玩 D & D 角色扮演遊戲時,有填過一個角色最喜歡的顏色、寵物、音樂...等等,是什麼的表格。還沒寫到一半,我就對這個角色失去興趣了,因為發現,這些資訊之間,根本就沒關聯性。但,當我開始寫作後,發現在寫第九、第十版時,加些細節,如角色最喜歡的顏色、寵物、音樂...等等,對角色有很大的幫助。因為這時,角色已經是有血、有肉、有個性、有歷史的人物了 - 細節與角色的關聯性,反而增加角色的真實性。

(六) 與世界不融

好,你已經想出你故事的世界觀了。這個世界觀呼喚你把它裝滿人。那,裡面的人應該就是這個世界的「延伸」吧? 不一定。有時候,最有意思的角色,是與世界不融的人。如果你的世界觀是一群在天上「牧雲的人」,可以試試讓你的主角對大氣過敏。並不是說,主角一定要是什麼邊緣人、反社會人格。是也 OK。但寫一個跟世界有特殊關係的人,是讓他有生命力的好方法。

(七) Yoda 錯了

「情感」很難寫,你必須「聽」到你的角色,然後「演」出他的情感。故事中的情感或許可以自己演。但不是每個人都是演員。這就是為什麼「憤怒」那麼重要。憤怒是一個引擎,它可以驅動你的角色做許多事情。它也能轉變成不同的情緒。Yoda 錯了。憤怒能變成保護心。憤怒能變成開心。憤怒能讓你原諒。憤怒還能讓你大笑。其實,如果你能挖掘你的憤怒。你會發現,它能變成許多東西。

(八) 「 想要」與「需要」

「 想要」與「需要」是角色最基本的兩的元素。「需要」在故事中有兩種型式: 第一種,角色「需要」學會某些東西,才能得到他「 想要」的東西。第二種,角色真正「需要」的東西,與他「 想要」的東西抵觸,他最後只能選一個。「 想要」與「需要」是兩件事。「 想要」可以不用是故事的主旨。例如說,你角色「 想要」追校花,他「需要」的是勇氣。這時,故事的主軸是,追校花。故事的主旨才是,勇氣。

(九) 不用的背景故事

不要只寫一兩句話,寫一個真正的背景故事。例如說,角色在故事發生前,是如何輟學的。你角色碰到什麼、學到什麼,讓他今天變成這樣。這個背景故事,可以不用放在正式劇本中,但它能讓我們了解這個角色是如何走到今天這個點的 - 一個有勇氣的角色,可能曾經是個懦夫。一個健身教練,可能曾經是個胖子。

(十) 與劇情背道而馳

如果你角色要從 A 走到 B,乖乖走完,就太沒個性了。正常人,因為自己的缺點,路時常會走偏。但,也因為走偏,才凸顯的出個性。了解角色的弱點,也才知道他有多少進步空間。故事恨奇妙,順順的從 A 走到 B,故事反而是沒有「前進」的。與劇情背道而馳,故事反而才會「前進」。為何? 經歷過人生的都知道。生命永遠是在混亂中,尋求平靜。在不公平中,追求公平。在大熔爐中,尋找自我。這才是真實的人生。

參考文章:10 Tips and Tricks for Creating Memorable Characters

2014-08-09, 週六 17:34

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

當大家都還在歌頌「冰雪奇緣」(Frozen) 時,我們回顧一下另一部,也是迪士尼出品的「花木蘭」(Mulan)。這篇文章沒有要討論,哪一部電影,開了哪一個先河。而是要指出這部片很少被人提及,卻很棒的地方。

一,這部片不美化 (glamorize) 戰爭

這部片沒有帥哥軍團、好笑的打鬥場面。戰爭在這部片中,不帥、不好笑、不美麗。再下面的影片中,大夥唱完歌後,緊接的畫面,是戰後殘破不堪的城市,遍野的屍體,包含男主角李翔將軍 (Shang) 的爸爸。從歡愉的歌唱,到死亡的哀歌。迪士尼在這部片中,用很寫實的眼光去看待戰爭。

二,花木蘭超猛的

真的~(拉長音)。一個女孩,離開她富貴的生活。她選擇踏上的旅程,不是去尋找自己、逃避婚姻、或是找愛人。她是選擇戰爭。她代父從軍,因為她知道戰爭會毀了她父親。她的處境是絕對劣勢。因為一,這是戰爭。二,被發現是女生時,是會被判死的。

三,這部片推崇「友情」價值觀,「愛情」只是小菜一碟

我也想要龍當朋友。花木蘭不只有木須龍 (Mushu) 當好友、還有蟋蟀 (Cricket)、聰明忠心的馬黑阿汗 (Khan)。當他扮成阿平 (Ping) 時,她結交了阿寧(Ling)、阿堯(Yao)、金寶(Chien-Po)。連她身分曝露後,好友們仍然站在他旁邊,一起打擊蒙古人 (Huns)。最後的勝利,是一個團隊的勝利。

四,花木蘭救了李翔將軍

花木蘭完全摧毀 "damsel in distress" (待解救的公主) 的電影模式。在片子中段,救了李翔將軍。電影最後,她還自己扮演起騎士,打魔王。超殺的。

五,這部片不看貶人妖 (cross - dresser)

回想看看,太多電影為了博君一笑,時常會拿與劇情無關的人妖戲碼當笑點,只是為了搞笑而搞笑。這部片不一樣,人妖: 穿另一性別衣物的人,是故事的一部份。最後立大功的,也是一群人妖。一群男人穿的像藝妓一樣,一點都不違和,因為花木蘭在整片中也是在扮演男人。這證明,你在你最舒適的打扮下,是最具戰鬥力的。

原文: 5 reasons mulan was way ahead of its time

2014-07-06, 週日 18:55

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

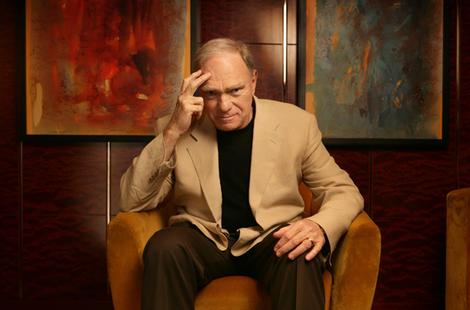

問: 一個好故事,應該有哪些「基本元素」? Robert Mckee 說: 這個問題,我在我的書「Story」 中,花了 500 頁才說完。這就像在問,音樂的「基本元素」有哪些,或是,畫畫的「基本元素」有哪些一樣,要定義一個東西的「基本元素」很困難。例如說,有人覺得「對白」是故事的「基本元素」。但是在默片 (silent film) 或芭蕾舞 (ballet) 中,根本沒「對白」,它就不是「基本元素」。各種媒材都會有好故事,但它們之間不一定有「共通」的基本元素。所以,在定義一個東西的「基本元素」之前,要先確定它的「媒材」是什麼。

但是,讓我簡述一下,什麼是故事。故事從一個「事件」開始,這個事件 - 可能是意外、或是人為的 - 會打亂主角世界的平衡。主角為了恢復一切,會想出一個 "Object of Desire"「他渴望的東西」,並展開旅程,踏入未知的世界,或進入不同層次的自己,尋找這個「渴望的東西」。這期間,他會碰到障礙,有來至自己、來至別人、或是來至環境的。最後,主角會找到 (或找不到) 他「渴望的東西」,並,恢復 (或恢復不了) 他世界的平衡。這個過程,大概就是所謂的「故事」。

問: 「重寫」有多重要?

Robert Mckee 說: 「重寫」非常重要。海明威曾說過: 初稿,一定是垃圾。許多作家不了解的是,不管你能力多強,你的初稿,有 90 % 會是垃圾,只有 10 % 是可以用的。那,我們要如何寫出 100 % 的好故事哪 ? 方法是: 所有劇情都要經過 - 實驗、重新發明、與即興修正 - 10 次以上! 你必須認清,你寫的東西有 90 % 必須丟掉,只有 10 % 會留下來。例如說: 一個 120 頁的劇本,會有 40~60 個場景,那, 一開始可能只有 4~6 個場景是可以用的,其它都必須「丟掉」,然後被「重寫」。不要被嚇到,「重寫」絕對不是「苦力」。「重寫」是「想像」、是「創造」、是「嘗試各種瘋狂點子」- 這才是「重寫」!

問: 昆丁塔倫提諾 (Quentin Tarantino) 說過: 「美國」創作者,比別國強的是「説故事能力」。你贊成嗎?

Robert Mckee 說: 我只贊成某部份。首先,不應該說「美國」,而應該說「英語系國家」- 像美國、英國、澳洲、印度 - 這些國家,都有很好的故事。但,另一方面,我覺得現在最讓人驚艷、最有創意的故事,來自「亞洲」,他們透過他們的傳統,能和英語系國家一樣,講出 - 扣人心玄、笑破肚皮、悲情壯闊 - 的各種好故事。

昆丁塔倫提諾的這句話,是有點誇張。任何語系,特別像是「西班牙語系」,就有非常棒的故事。「英語系」以外的國家,特別是 Romance Languages「羅曼斯語系」(由拉丁文演變成的語系),故事強調的是「氣氛」與「情感」,他們喜歡捕捉生活的「靜態」多於「動態」。整個歐洲的故事,比起 Anglo-American (英美裔) 的故事,更顯的 - 開放、感性 - 也更須花腦筋,有更多的反省在裡面,當然這只是很概括的說。不管怎樣,世界各國都有好故事,昆丁塔倫提諾似乎認為「英語系國家」的故事比較優。那完全不正確。各國故事,本來就不一樣,根本沒有好壞之分。

問: 說故事的藝術,消失了嗎?

Robert Mckee 說: 我不認為「說故事的藝術」消失了。它依然健在。但,我認為它少了許多能量。因為遊戲規則的改變,各種商業考量,今天的故事,強調的是「華麗場面」而不是「實質內容」,不只是電影、有些舞台劇、假鬼假怪的小說也都一樣。其實,100 年前的小說與舞台劇,也經歷過這種,只重「外表」而不重「內在」的局勢。但是,我認為現在最「好」的故事在「電視」裡,因為電視相對電影,場面較小,最有張力的畫面,是特寫鏡頭,是「人」而不是「場面」。特別是在美國,現在正是「電視」的黃金時期,美國產出的電視劇: 篇幅長、有質感、有深度、故事複雜、又有趣。我認為「電視」會起來,因為他賣點不是「場面」,編劇被迫要寫「人」- 人與人之間的糾葛,讓故事變的非常精采。所以,「說故事的藝術」完全沒有消失,是跑到「電視」來了。

問: 故事要有可信度嗎? 什麼讓故事有可信度?

Robert McKee 說: 故事當然要有「可信度」,觀眾必須相信你打造的虛構世界。或是說文周周一點,引用 Samuel Taylor Coleridge 的話: 觀眾必須「停止懷疑」 (suspend its disbelief)。當觀眾「停止懷疑」,他們會「以為」你的虛構世界是「真的」,隨之而來,故事美妙的 - 懸疑感、認同感、眼淚、歡笑、啟發 - 都會產生。但是,當觀眾「開始懷疑」,他們便會抽離你的虛構世界,停止產生感情,並開始感到無聊、困惑,甚至會想離開。

注意,我這裡說的「可信度」不是指「真實」

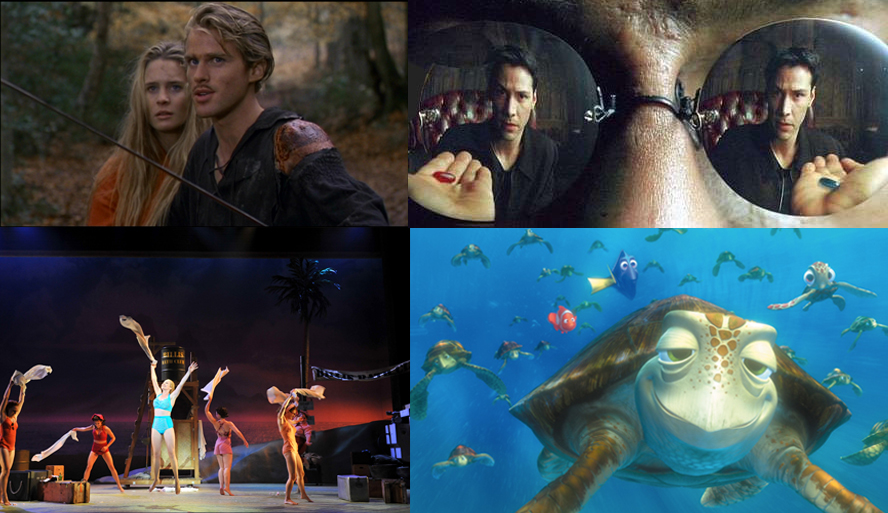

有許多「非真實」的類型片 (genre films),像奇幻片、科幻片、舞台劇、動畫片,他們的世界是「不可能」存在的。但是,像奇幻片 - The Princess Bride (公主新娘)、科幻片 - The Matrix (駭客任務)、舞台劇 - South Pacific (南太平洋) 、動畫片 - Finding Nemo (海底總動員) 卻能製造出「自己版本」的「真實世界」。不管這些世界多奇妙,它們在自己世界的規範下,都始終如一。這些片,都創造了自己獨一無二的「規則」 - 時間、空間、科學、魔法、行為 - 的各種「規則」,整部電影進行下來,只要不破壞這些「規則」,觀眾就會把這些故事當成是「真的」。

所以,故事的「可信度」來至它「規則」的「一致性」。不管你是拍哪種片,你故事的「規則」須要有足夠的細節。第一,為了滿足觀眾的好奇心。第二,要讓他們知道你世界是如何運作的。接著,當你在編故事時,也要依循你世界運作的「因」與「果」,這樣,就能成功的把觀眾帶入你的世界。觀眾上鉤後,不要出現讓他們懷疑的事件,也不要出現「角色」動機不明的情形。觀眾可能散場了,還會卡在故事裡面。

原文連結: http://www.storylink.com/article/321

* Story / 故事的解剖 有中文譯本了喔~ *