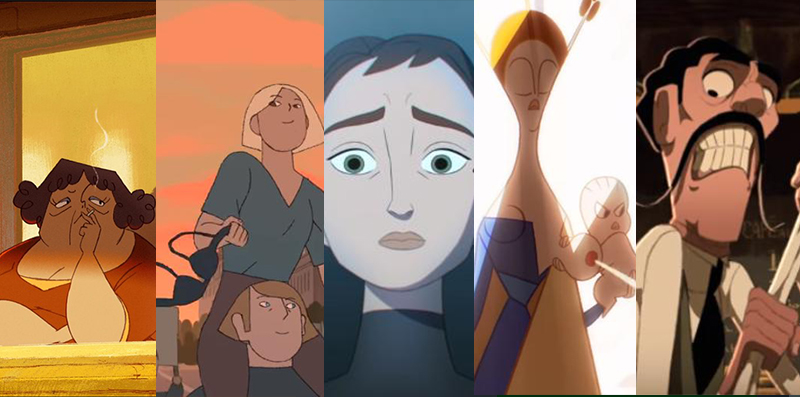

11 名頂尖動畫師,11 支風格大異其趣的足球動畫,奧妙的轉場,誇張的透視,天馬行空的角色表演與奇妙內容,只為了同一個目標:一支令人難忘的讚嘆作品!

英國迪士尼頻道 DisneyXDUK 所推出的宣傳動畫短片,目的是為了推廣以足球主題的一系列原創動畫短片企劃 「DisneyXDFC」 ,找了來自世界各地的 11 名大手動畫師參與創作,最終成品相當精彩,想像力豐富,動感十足,一場手腦並用的精彩動畫盛宴。

上場踢球的 11 名動畫師分別是:

Vic CHHUN Faouzi HAMMADI Mohamed FADERA David Martins da Silva Leyla KADDOURA Anne-Lou ERAMBERT Mehdi TEBBAKH Claudio SALAS Thierno BAH Jonathan DJOB NKONDO Achille BIBARD

世界四大動畫影展 之一的法國安錫國際動畫影展 ,在長達一周的影展中,每天都有著大大小小不同分類的節目場次,有趣的是,除了射紙飛機活動之外,在每一次節目放映前,開場都會固定播放兩支短片:一支是影展贊助商致敬影片,另一支則是周一到周五各不同的秀出「 安錫 Annecy 」字樣的極短篇動畫短片。這些極短篇的來頭也有個傳統,就是都交由法國最負盛名的動畫學校 GOBELINS 的學生團隊來負責製作,同時也是他們二年級生一展長才的學期作業,曝光到全世界動畫業界的最佳管道!

今年的 OP 影片主題,似乎是以「法國文化」為切入點,涵蓋了藝術、舞蹈、生活、社會運動,按照慣例每一部影片的風格都大異其趣,各自精彩。話不多說,就讓我們趕快來欣賞欣賞吧!

狡兔酒吧 Au Lapin Agile 1910 年,巴黎蒙馬特的狡兔酒吧 發生了藝術鬥毆,一場野獸派與立體主義的戰爭,畢卡索是當中主角,互毆間驚奇創意併發(笑),並因此畫下了傳世名作《在狡兔酒吧》 。創作者是:Abien Corre, Sixtine Dano, Thibault Leclercq, Katie Sung Lee, Valentin Lucas, Andrei Sitari。

紅磨坊 Au Moulin Rouge 1950 年,二次大戰剛結束,Agathe 懷抱著舞蹈夢想準備挑戰巴黎著名的紅磨坊 ,甄選時她想到了戰時的艱苦與舞台的珍貴。創作者是:Pierre-marie Adnet, Coralie Bruschi, Mylène Cominotti, Tristan Poulain, Alessandro Vergonnier, Shen Yi。

乾杯 Tchin ! 巴黎咖啡廳的一天,有歡笑、有舞蹈、有宴飲、有惆悵,總結可以是一個美美的法語詞彙「tchin-tchin」 (發音:親親)。創作者是:Maya Av-Ron, Juliana De Lucca, Jean-luc Dessertaine, Catherine Manesse, Vincent Rouzière, Manon Serda。

美麗在街頭 La beauté est dans la rue 1968 年,法國五月風暴六八學運( May 68 ) 爆發,從巴黎延燒至全國,除了政治上對於戴高樂的右派政府抗爭之外,也同時刺激了性別運動與時尚設計的發展,光是一張藝術學院鼓吹女生上街頭 "La Beauté est dans la rue" ( 編:即是片名 )的宣傳海報,在未來就發揮了深遠影響。創作者是:Kajika Aki, Julie Bousquet, Maïlis Colombié, Maria Gavrilenko, Kevin Phung, Justine Thibault。

中世紀驚奇 #Ripaille 參加法國中世紀城堡之旅的兩個觀光客 Ségolène 與 Martine,邊走邊討論對於中世紀文化的這種刻板印象:「衛生很差,人們常常活不過 40 歲。」、「生活無聊,畫作上的人總是板著張臉。」突然間,城堡畫作上的人物通通活了過來,跳起鋼管舞,玩出各種荒謬把戲,告訴她們,中世紀也可以怪誕的很有趣!影片中應該參考了許多中世紀畫作 來變化,創作者是:Arthur Chaumay, Marion Coudert, Joël Durand, Estelle Hocquet, Yonatan Tal, Marine Varguy。

Annecy 2016 Partners' trailer 安錫影展贊助商致敬影片,今年的創意很有意思,以不同時代的動畫工具作為載具,以美麗的安錫運河、安錫湖為載體,來一場很精彩的動畫賽船。只是整體節奏鬆鬆的,角色過多難以記憶,稍嫌可惜。

延伸閱讀 2015 Annecy 安錫影展 片頭動畫集

2014 Annecy 安錫影展 片頭動畫集

原文出處 / 作者:Evan Wen

這篇商業週刊《特效雙雄都要他 23K魯蛇飆 500 萬薪》 的文章ㄧ出,親朋好友真是不斷的關心我有沒有 500 萬,這數字離我太遠了,我會再努力的。

在這資訊爆炸的年代,網路、媒體充斥著各式各樣的浮誇新聞,台灣記者的文筆,說到底也是混口飯吃,大家不妨關注裡面的ㄧ些重點就好。

我入行比較晚,前輩們之間的事情,我真的不是很清楚,所以在這不多討論,但是這文章裡有個很讓我關注的重點就是:「如果你真的覺得現在的環境不適合你,那就試著去改變些什麼。」改變大環境是有點難度,但是山不轉路轉,你可以試著從這困苦的逆境中學到什麼,把它轉變成有價值的東西,不然那真的是白白受這苦了。

而文章裡提到 JC 薪水部分及爆卦的人說的 Sup (編:Supervisor 簡稱,通常在特效行業指小部門的主管、指導一職) 薪資問題,我們可以用理性客觀的角度去分析,正常來說,在苦逼的電影產業裡,國外的 lead (編:leading 也是主管的意思) 到各部門的 Sup 薪資範圍在10-16萬美金間,但是又會因為各公司的文化不同產生差異,有些公司會給很高的薪水,但是你加班費什麼就不算進去,該留到半夜就留,當然你在淡季時也不用每天做滿 8 小時,比較彈性。

另外,在國外如此細膩的分工裡,JC 所學的專業是相對稀有的,多半 FX 的人都是專精在做火、水、煙霧、破碎這類型的特效,肌肉跟布料的人才,跟其他職位比起來是真的少之又少,有些公司會歸類在 tech animator (技術型動畫師),原因是:不是每部特效片都會用上,因為有機生物的角色動畫電影成本很高,你想在實戰中磨練到真的不容易,做來做去就那麼少數幾家能做的好,所以公司覺得跟你合作的還不錯,通常就會把你留下來,畢竟新人他們也不敢用,所以這職位流通率算低,需求量也不是很大,但沒有卻不行,反而在國外變成ㄧ種優勢。

而 Weta (編:世界第二大的特效公司,位於紐西蘭,以《魔戒》、《哈比人》、《阿凡達》系列聞名) 是間蠻特別的公司,地理位置偏遠,人才招生不易,雖然頂著 Weta 的招牌,事實上找人還是沒有北美方便,多半是家人關係,另一方面在 Weta 的加班量是非常可怕的,也有半夜 3 點還要看鏡頭的情形,我詢問了ㄧ些那邊過來的同事,或許起薪不是那麼高,但是透過哪邊的長時間工時,又加上 JC 本身所學的少數專業,這數字是有可能達到的,至少不會相差太遠,ㄧ對韓國夫妻同事只是去哪邊做 roto paint (編:去背作業 )ㄧ年,回來直接買房,首付付清。

這幾天發現很多朋友看完之後,都ㄧ股腦的想要出國闖闖,或是說台灣怎樣,事實上是各有各的好,有著想積極改變的心態是好的,但是必須先聊解你的目的是為什麼,如果是衝著商業週刊那 500 萬出來,其實可以在斟酌ㄧ下,不是每個人的際遇都這樣,也不要再全盤相信媒體人說的話,如果用蘋果日報的口吻來寫我跟其他的台灣同事,也可以寫成這樣:「一群台灣學子遠赴異鄉,打造出漫威《美國隊長3》中悲壯的最終決戰場面,上映後口碑不斷,漫威大片一部部送上門,目前努力製作年底的奇異博士。」,看似很有氣勢,也跟事實上些微沾上邊,但事實上,這就只是一份工作,我們也只是負責各自的ㄧ小部分內容,然後共同完成。

最後想再分享個國外小故事,在就業過程中,我搬了無數次家,還記得有次我在 LA 時,星期五下午我接到ㄧ封 email,紐約有家公司問我下星期一能上班嗎,三個星期合約,我當下沒有工作,只能牙ㄧ咬,定張機票飛過去,然後事情跟我預想的不太ㄧ樣,從三星期又延長 2 星期,然後ㄧ直延下去,我就這樣睡在別人家客廳沙發,ㄧ晚 30 塊美金睡了三個月,最後才決定搬去紐約,有時候別人笑稱我海外人才,事實上能送我出來的父母才是人才,到現在薪水也沒多少,在國外的這些年,學業、事業上都是靠朋友的幫忙。

在找工作上,都靠著室友卡哥不斷的提點跟分析,才讓我找到方向,而當年剛出道也不是哪麼順利,在關鍵時刻裡 Roger 哥拉我ㄧ把,才頂著 R&H 的光環與同情,慢慢的生活穩定下來,中間還因為簽證出了問題,靠著回台夢想動畫 的家齊老闆願意給我份工作,才又渡過那兩個月,我想說的是國外的生活並非每個人都那麼順利,我所看到的 6-7 成朋友也是如此,某方面來說可能過的比你還苦,到處踢鐵板,但是這就是個選擇,如果你對國外還抱持著憧憬,我還是非常鼓勵大家出來看看,看看是不是真的那麼好,有些人適合國外生活,有些人適合台灣的生活,不管如何,不要浪費了你有選擇及改變的機會,以上是我從這期商業週刊上得到的心得。

關於作者 溫兆銘,好萊塢專業打雜工 / 個人網站

1998 年進入復興美工後,獲獎無數,自以為是校園風雲人物,光榮代表復興美工參加全國設計技能競賽,不料一鳴驚人的刷新歷屆代表最爛名次,留下後人無法超越的成就,在這之後,從馬前市長接下台北市健康城市標誌比賽第一名的獎牌,結束了短暫卻燦爛的設計人生,再未得過任何設計獎。

2005 年起就讀魔獸世界,喔不,是 2002 年是輔仁應用美術系,課業方面沒有半點長進,課外活動卻努力培養第二專業能力,帶領團隊搶下 25 人困難模式巫妖王擊殺,擠進世界前 20 名,擅長制定計畫及招聘人員。2008 年就讀舊金山藝術研究所,求學間,參加了兩屆校內主辦,卻沒什麼人參加的 Spring Show 比賽,靠著跟老師關係比較好的原因,連續兩年,分別榮獲 lighting 組第二及第三名,並在畢業前,順利的找到幾份倒貼錢的寶貴實習機會。

2011 開始,正式進入了特效產業,流浪在世界各大城市,如舊金山、LA 、紐約、北京,溫哥華等,再各大知名電影公司裡擔任合成,例如 Method Studios, Rhythm and Hues, Pixomondo 等等,工作期間,奧斯卡得獎及提名特效大片一部也沒參與過,擅長任勞任怨及打雜工作,充分了展現出台灣人耐操的精神。

天氣愈來愈熱,又到了鳳凰花開,汗流到繪圖筆都拿不住的季節,對忙碌的準畢業生們來說,最重要的事情肯定肯定得算是一生一次的畢業展囉!

許多設計系同學們爆了一整年的肝、辛苦捧出來的畢業製作,當然需要夠吸睛的宣傳或預告片來好好招攬客倌們的眼球兒與腳步,今年還有個特別的趨勢就是:動圖崛起,將主視覺做成簡單的 GIF 動畫放在臉書上宣傳效果正流行,有些非動態影像專長的設計院校也因此多了動態的曝光機會。就讓我們一起來觀賞各校繽紛的宣傳短片吧!

YODEX 新一代設計展 由台創舉辦,許多台灣設計院校都會參加的新一代設計展,今年的主視覺宣傳影片是由提摩西影像 工作室蟬聯製作;將主視覺設計的元素打散重組,搭配非常合適的歡樂向上的音樂氣氛,頗有節慶氣氛。

北藝大 動畫系 動畫操人 台灣唯一動畫系的第二屆畢業生,主視覺是取動畫超人諧音的動畫「操」人,滿有意思的雙關,除了有做動畫很磨人的直觀意義之外,還延伸出了操偶、體操的概念,從宣傳片看得出來強打角色動畫的意圖,虛實交錯的相當有趣。FB連結 。

世新大學 數媒系 阿爾法餐館 走 8-bits 復古遊戲美術風格,也是難得有角色出現的形象宣傳片,概念完整,融入了許多遊戲的好梗。人生有時候就像破關打怪,而畢業展覽就是四年一次 Level Up!。FB連結 。

雲科大 數位媒體設計系 維度意識 畢業形象片有一很很有趣的現象,就是大家都很喜歡用「點」的概念來做起手式,而這支是今年裡最言之有物的一部,從大霹靂宇宙觀發想,傳達森羅萬象始於一點的概念,再帶出各個系所的多元特色。FB連結 。

樹德科大 視覺傳達設計系 進行試 理性與感性,生物與機械,實踐與想像,主視覺已經立於不敗的作品。

實踐大學 媒體傳達設計系 此目 唯一嘗試用魔幻寫實風格來呈現的宣傳片,雖然影像似乎與展覽內容無關,但光影像本身就相當吸睛。主視覺 Logo 做的也滿不錯的,可惜是太新的格式 HTML5 無法嵌入。FB連結 。

嶺東科大 數位媒體設計系 視丘 FB連結。

雲科大 視覺傳達設計系 他們你們我們 FB連結。

台北海洋技術學院 數位遊戲與動畫設計系 O|初 FB連結。

臺藝大 設計學院 深 DEEP FB連結。

佛光大學 產品與媒體設計學系 闖空門 FB連結。

醒吾科大 數位設計系 歧夢 FB連結。

玄奘大學 設計學院 蜂夥 FB連結。

萬能科大 商業設計系 韌形 FB連結。

大同大學 工業設計系 此處撕開 FB連結。

慈惠醫專 數位媒體創意設計科 白話症 FB連結。

銘傳大學 數位媒體設計學系 1.61∞ FB連結。

政治大學 廣告學系 變形蟲世代 FB連結。

崑山大學 視覺傳達設計系 色澗代 FB連結。

明志科大 視覺傳達設計系 氤氳之間 FB連結。

-特別感謝 AE/MG 交流版主 思翰 的號召整理 -

延伸閱讀: 那年一起爆的動畫肝 - 2015畢業季

原文出處 / 作者:henry.

今天要跟大家說說簡單的動態視覺設計的歷史背景。不知道動態視覺設計是什麼請先看這篇:動態視覺設計到底是什麼東西?又為什麼設計?

動態視覺設計的起源可以說是隨著電影誕生的,在二十世紀中開始被大量運用在呈現電影 Logo 與導演`演員與劇組姓名的介紹,片商資訊等等的『片頭動畫』。早期是以簡單的字卡形式呈現,簡單的黑底白字甚至完全沒有動畫,演變到當代電影剛播放時常常看到的那種很多名字飛來飛去的開頭動畫,它的功用除了告訴大家這部電影是哪些人做的,也會運用動態設計在開頭動畫裡去為電影劇情或整體氣氛做鋪陳。這樣一個簡單傳達資訊的訴求,隨著時代科技演變也就變成越來越華麗的設計啦。片頭動畫也從簡單的字體與圖形動畫組合,演變成一個個 3D 字型後面打雷閃電然後有超強的眩光在字體周圍閃爍之類的超級不知道在幹嘛的酷炫玩意兒們。

想知道更多電影片頭的歷史與資訊,可以上 Art of Title 這個專門介紹片頭動畫的網站逛逛。

說到電影片頭,最有名的動態設計始祖之一是索爾·巴斯(Saul Bass ),他可是幫希區考克做過無數片頭的御用動態設計師噢。知名的風格是利用非常原始幾何圖形`搭配狂野派的簡單剪影圖騰搭配動態做出栩栩如生的作品。他的設計風格在現代人的審美觀來看可是一點也不退流行的經典作。

Saul Bass ) 為希區考克創作的《驚魂記》Psycho 片頭動畫

從五零年代後期電視電影業的興起,奠定了動態視覺設計發光發熱的基礎。電視廣告業開始大量使用字體和圖像的設計,電視台也開始運用動態視覺設計做他們的形象動畫。但是科技不發達的情況下,設計的過程不僅費時費力,設備取得更是難上加難的貴以至於當時的動態視覺設計並不是那麼的引人注意。直至九零年代後期,動態視覺設計才因為電腦的普遍而開始正式起飛。(有多貴?曾經聽過教授說他年輕時在動畫公司打雜掃地,每天等到八點設計師們都離開公司,他都會偷溜去使用一台一百多萬台幣的電腦練習簡單的動畫軟體,聽說那個軟體後來叫做 After Effects… 什麼?你現在這台兩萬塊的筆電就可以用了嗎?)

2015 年的今天,高中畢業的學生都可以用他自己的筆電,運算出電影等級的動畫呢,精緻的程度我想連 Saul Bass 看了都會從墳墓裡跳出來…

如此快速的發展與轉變,也淺移默化的成為了動態視覺設計會大量被運用的推手,因為透過電腦與網路資訊的幫助,大大降低了動態視覺設計的門檻,個人電腦的配備越來越好,網路上軟體與教學資訊更是隨手可的,漸漸設計師不僅可以用低成本的預算創造高質感的作品,也可以確保在預算之內達到準確傳達產品資訊的效果。

說故事的本質使得動態視覺設計可以被運用在各種領域裡,最常見的大概是以下幾種:電視電影,廣告,形象包裝,網站,電影片頭動畫,動畫電影,電玩,動畫產業,互動作品,大型現場活動,各類現場即時演出…。從電影分鏡,鏡位設計,到電玩的故事動畫,大到活動演出的投影,小到手機 APP 的按鈕動畫。動態視覺設計在現在這個影像的時代,可以說是無所不在。

多無所不在?話說小弟做過的案子,從漫威(Marvel)公司的品牌動畫,索尼的電玩動畫,到女生的衛生棉條廣告都有… (我還記得接案的第一天,監製就買了三盒各式各樣的衛生棉條擺在我桌上。我要一個個打開研究它們展開後的形狀跟吸水性… 誰知道原來它們都香香的,有一兩個禮拜整個辦公室都是小綿綿地味道…一直到辦公室搬家前一天,好幾個人的電話話筒上都還綁著展開的小棉條,據說是因為講電話時會很香哦… 你也可以試試看…)

如果這麼冗長又無聊的歷史課文你都唸的到這邊,那下一篇出來時一定要記得看哦…

今天就到這邊拉,我們下堂課見!

關於作者 henry. 目前任職於美國老字號 Motion 設計公司 Imaginary Forces 。 參與《冰與火之歌:權力遊戲》第六季前導片設計、《英雄聯盟》電競全球形象設計、 《VINYL 唱片啟示錄》片頭設計、《曼哈頓計畫》視覺概念設計、Marvel 漫威電影公司開頭動畫、Sony Entertainment 及 Ubisoft 的多款遊戲動態設計。

在江湖裡屬「概念設計」一派,右手使 wacom 筆、左手以一套「 左右腦互搏之術」縱橫天下,幼時熟習美術及程式語言起家,少年離鄉背井,赴美拜師學藝,轉戰動態視覺動畫(Motion Design)的行列,學成之後赴紐約任職小小設計工部九品官。人言 “黯然销魂者,唯别而已矣”, 於離家以後鬱鬱寡歡,自此黯然銷魂般徘徊於曼哈頓室井之中。henry 個人官網 。

看完 Henry 精闢簡鍊的分析之後,你(妳)是不是對 Motion Graphics (要記得加 s 喔!)有了不同以往的更多認識呢?更棒的是,等一下(5/1)晚上 10:00 henry 將會越洋線上實況專訪 他的 Motion 啟蒙老師 - SCAD (沙凡納設計學院)的動態設計系教授 Duff Yong,想要知道國外的月亮是不是比較圓?想對留美學習 MG 有更多瞭解?究竟美國的 Motion Design 系在教什麼台灣沒有教的?不斷演化中的Motion產業未來又會怎麼變?不管要不要出國,如何充實自己,保有國際競爭力?Professor Duff Yong 十五年的經驗,不藏私,全分享!喜歡 MG 的朋友千~ 萬~ 不要錯過啦!

【實況網址連結】

-感謝 The Accent Studio | 好有格設計 授權轉載-

原文出處 / 作者:henry.

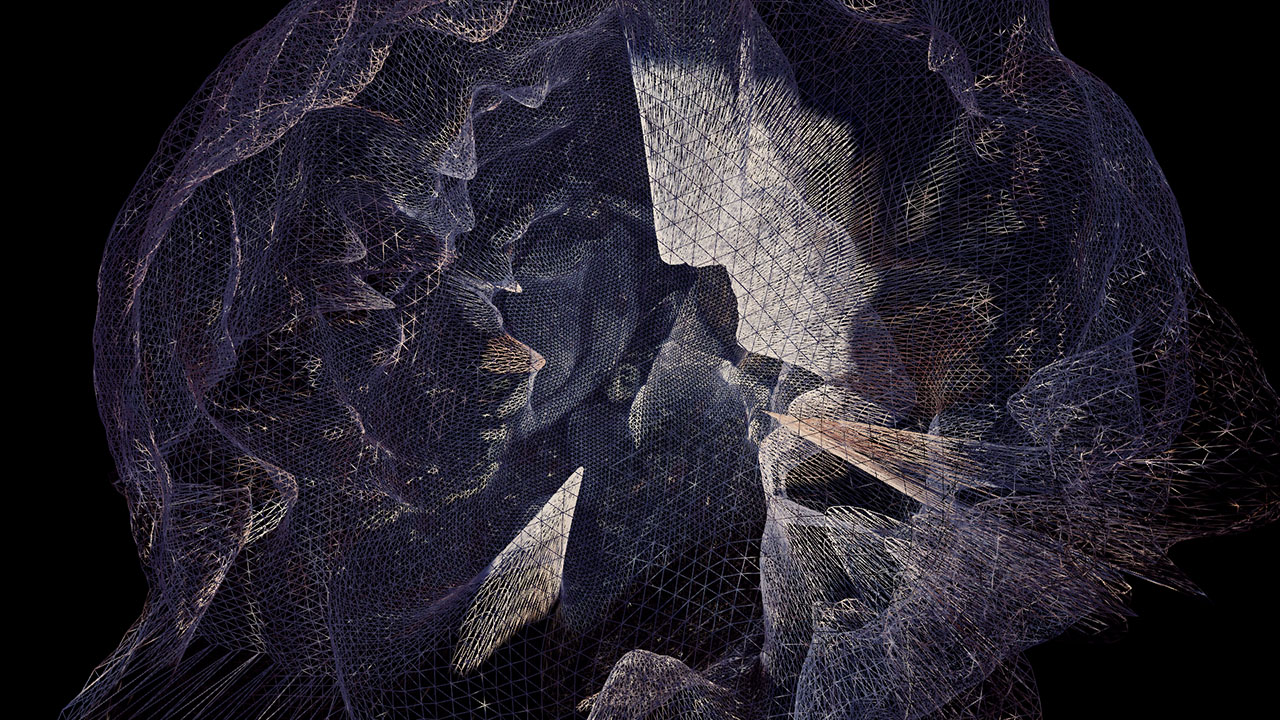

動態視覺設計原名 Motion Design, Motion Graphics Design, Broadcast Design… 大家常用各種詞彙稱呼它。到頭來大家都說就是一句話『會動的平面設計』。但是真的這麼簡單嗎?那麼那些畫電影分鏡的動態設計師怎麼說?那些幾乎是視覺特效的作品又怎麼說?

大學剛畢業時對自己主修的 Motion Media Design 其實都還是懵懵懂懂,在工作多年以後才總結出個結論 — 舉凡是在「時間」這個象限裡的設計,都算是動態視覺設計。 也因為這個觀念的興起,現在西方社會已經極少使用 Motion Graphics Design 來稱呼這個行業了,大部份都改稱Motion Design,因為真的不是只是『會動的平面設計』而已。

為什麼說的那麼哲學呢,因為… 就像平面設計,它本身就是一個概念性的東西,平面設計可以用來設計路邊發的市議員候選人傳單,也可以用來設計政治人物充滿謊言又擋住你家採光的超大型看板,嗯,好像是同一種東西?沒錯,他們都是平的『畫面』,可以用來概括性的描述所有平面媒材上的設計。

Motion Plus Design 製作的影片《What is Motion Design ?》中文版

簡單來說, 今天我們在一個畫面上畫個圓型,就可以說它是平面設計,因為圓型在畫面上是二度空間的存在。如果我們限定圓型必須在五秒鐘內,從畫面的左邊移動到畫面的右邊,看似簡單,但因為出現了「時間」這個要素而變得有無限多種可能。利用動態視覺設計的原理,我們可以讓圓型用上下跳躍的方式移動到右邊的定點,製造一種喜悅跳躍的動態 ; 又或是用快速衝刺然後到右邊定點前緊急剎車的方式移動,去塑造緊張的氛圍。使用更多能給這個圓型個性的方式,將它從一點移動到另一點,這樣的思維就是動態視覺設計。簡單來說就是在元素裡帶入動態,再利用動態去表達想傳達給觀眾的「資訊」。

許多人會問,這樣的事情不是動畫師在做的嗎? 動畫跟動態其實是前者與後者的關係。設計,是一種塑造與傳達資訊的手段,而動畫師的工作,就是要透過動態視覺設計去「設計」角色動作所要傳達的資訊,角色的一舉一動都是動畫師說故事的媒介。一般人在講動畫時多半是指角色的動畫,相對而言動態視覺設計則是指在創造動畫之前那觀念性的思維,這樣的思維可以被套用在任何物件上,從簡單的幾何圖形到文字、圖像,這些都可以透過動態視覺設計被賦予生命的元素。總而言之,動態視覺設計並不只是讓東西動起來,而是『為什麼要讓東西動起來』。動態只是最後的產品,動態視覺設計則是在描述帶入動態前的思考方式。

Ash Throp )

這樣的思維使得大家對動態視覺設計的定義感到模糊不清。有些人會把它跟動畫、視覺特效、電影混為一談。事實便是如此,因為這裡提到的這些產品,個個都需要動態視覺的設計。從動畫的角色動作,特效裡的爆炸,到電影的分鏡圖。這些動態都是需要設計的過程,而每個設計過程都是從這些元素『為什麼而動?』的疑問出發。

動態視覺設計因為有了「時間」的元素,成為了現代最俱有說服力的說故事媒介。因為人的感受是建立在時間裡的,是因為在時間裡經歷一切事物才會了解一切事物。在人的感官裡二維的畫面無法給予的刺激感與說服力,都因為時間的加入,而將動態影像塑造成比平面影像更俱有影響力的視覺經驗,有了空間,有了時間,才有故事。

說故事的本質使得動態視覺設計可以被運用在各種領域裡,最常見的大概是以下幾種:電視電影,廣告,電玩,藝術,互動藝術,形象包裝,展場,舞台…等等。從電影分鏡、鏡位設計、到電玩的故事動畫,大到活動演出的投影,小到手機APP的按鈕動畫。動態視覺設計在現今這個影像的時代,可以說是無孔不入、無所不在。

動態視覺設計師就像是「時間的詩人」,時間的流動是我們觀看的框架,我們將四度空間當做畫布,物件的設計當做顏料,將時間快轉,停滯,慢速播放當作畫筆。這是一種用時間說故事的藝術,只有看得見二十四分之一影格裡些微變化的我們,才知道時間的美呢。

今天練肖為時間就到這邊,謝謝各位,下次將為大家帶來動態視覺設計的歷史背景和未來。

關於作者 henry. 目前任職於美國老字號 Motion 設計公司 Imaginary Forces 。 參與《冰與火之歌:權力遊戲》第六季前導片設計、《英雄聯盟》電競全球形象設計、 《VINYL 唱片啟示錄》片頭設計、《曼哈頓計畫》視覺概念設計、Marvel 漫威電影公司開頭動畫、Sony Entertainment 及 Ubisoft 的多款遊戲動態設計。

在江湖裡屬「概念設計」一派,右手使 wacom 筆、左手以一套「 左右腦互搏之術」縱橫天下,幼時熟習美術及程式語言起家,少年離鄉背井,赴美拜師學藝,轉戰動態視覺動畫(Motion Design)的行列,學成之後赴紐約任職小小設計工部九品官。人言 “黯然销魂者,唯别而已矣”, 於離家以後鬱鬱寡歡,自此黯然銷魂般徘徊於曼哈頓室井之中。henry 個人官網 。

看完 Henry 精闢簡鍊的分析之後,你(妳)是不是對 Motion Graphics (要記得加 s 喔!)有了不同以往的更多認識呢?更棒的是, The Accent Studio | 好有格設計 越洋線上實況專訪他,想要對 Motion Graphics 最高殿堂的紐約業界有更多了解,或是想知道任何有關 MG 的知識、技巧、留學、工作問題的朋友,千~ 萬~ 不要錯過底下的專訪菁華啦!

-感謝 The Accent Studio | 好有格設計 授權轉載-

2016-03-27, 週日 23:27

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫觀察

分類: 動畫應用

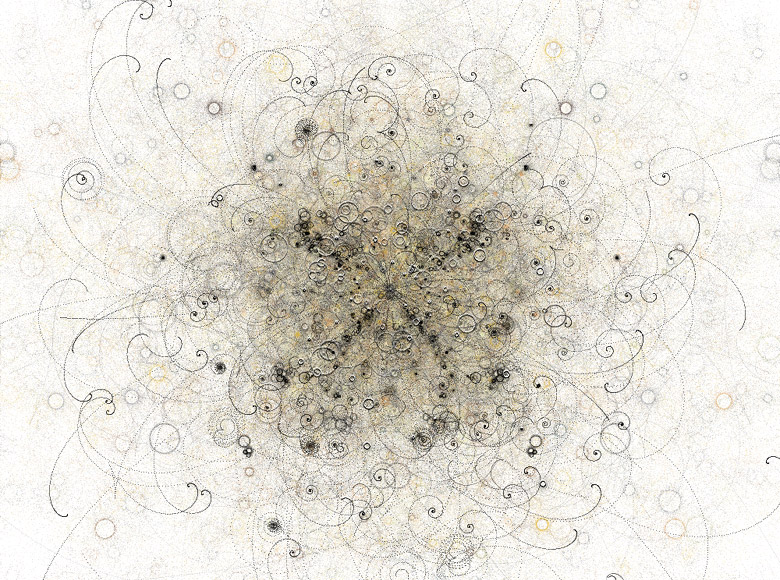

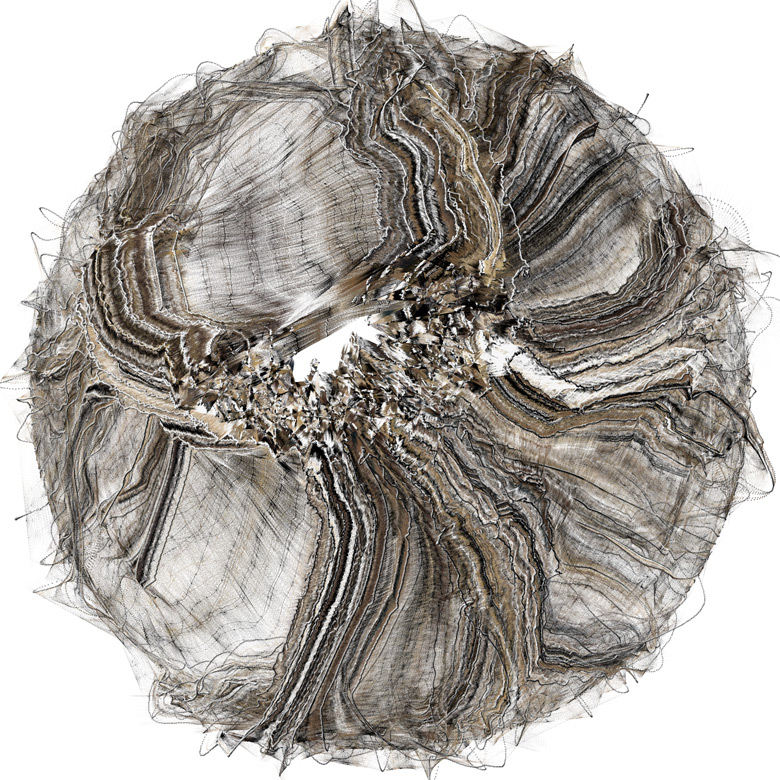

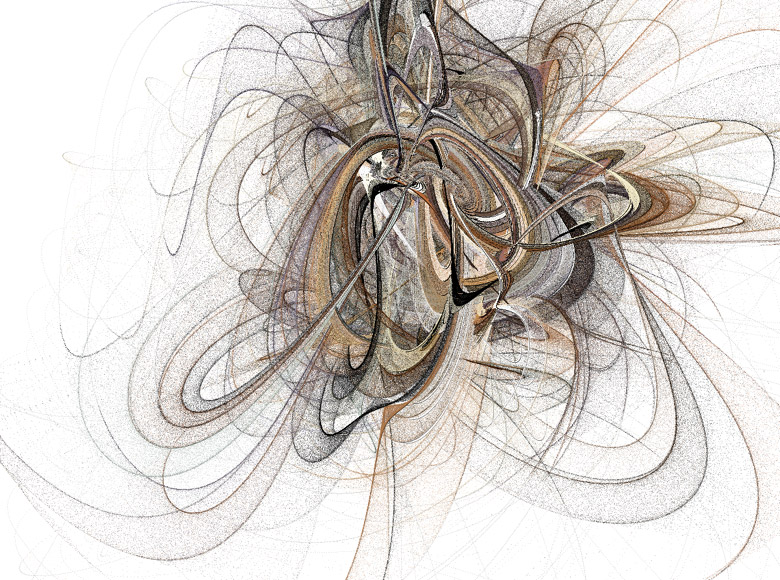

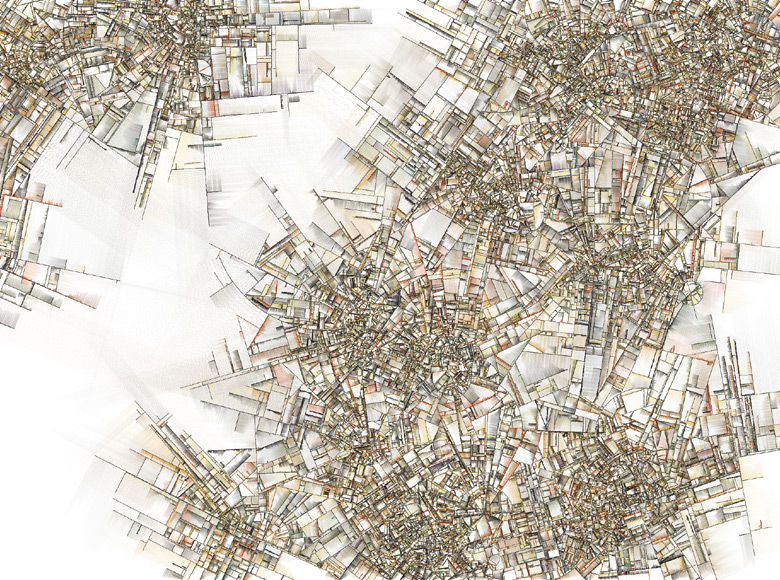

(Photos via Amnon Owed , CC License)

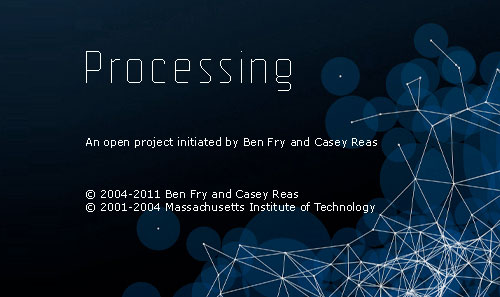

Processing 是一個容易上手、用途廣大的開源「程式語言」,同時也是一個學習用程式碼創造視覺藝術、動態影像、互動設計的好方法。

Processing 2001 年由美國麻省理工學院的媒體實驗室(MIT Media Lab) 成員 Casey Reas 與 Benjamin Fry 兩人所開發,一開始的目的是希望做程式語言的教育推廣使用 ,鼓勵不會寫程式的設計師與藝術家都來學習程式邏輯,因此想打造了一個介面簡單,可以透過少量程式碼,快速產生圖像回饋的友善平台,所以比起其他的程式語言,Processing 更著重在它的「繪圖」與「互動」特性,讓一般人都能發揮創作數位藝術的能力。

沒想到,推出之後,大受歡迎,經過了十多年的蓬勃發展,推廣與累積,Procssing 在視覺藝術與科技表現上都有顯著的提升與完善,現今全球有多達數萬名的學生、藝術家、設計師、研究人員與業餘愛好者在使用著 Processing 做創作、教學、原型開發以及各種互動實驗,同時也有許多商業應用的精彩案例。

開源與應用 值得一提的還有,Processing 具備了開放性原始碼(open source)與跨平台(multi-platform)的特性,所以軟體取得採自由樂捐制度,並且可以無縫運作在不同平台上,包括:MAC、Windows、GNU / Linux 都能相容。而又因為是開放原始碼的關係,所以網路上有許多厲害的大大、神人們與活躍社群,會幫它撰寫許多好用工具、分享外掛與函式庫,以及豐富的"英文"教學資源。

另外, Processing 也常應用於軟硬整合領域,搭配像是「Arduino」 這樣平易近人的基礎硬體設備,再加上各種感測器,像是:攝影鏡頭、Kinect、Leap Motion 等,就可以與現實中許多元素,比方:手勢、動作、圖像、光線、距離作互動,因此應用領域除了本來程式邏輯訓練的目標之外,還能跨足平面設計、影像媒體、互動裝置、VJ Live 表演,甚至是製作手機的 APP 軟體。

Filip Visnjic , CC License)

接下來,讓我來一起看看幾個用 Processing 創作的應用例子吧!有平面、有動態、有互動,有很藝術抽象的互動創作,也有非常商業需求的實際案例,GO~

Jared Tarbell 來自美國新墨西哥州的衍生藝術家,同時也是國際知名手工藝品網路交易平台 Etsy 的創辦人之一。Tarbell 常使用 Actionscript 和 Processing 來創造精緻的平面作品。個人官網 。

Gallery of Computation , CC License)

Quayola 來自倫敦的互動藝術大神,非常擅長利用 Processing 來創造數位抽象藝術,作品遊走在真實和虛擬之間,巧妙平衡著具體與抽象的張力美感。作品方向也非常多元,不但有探討攝影與幾何可能的藝術展覽,也有基於時間流動的音像互動雕刻,甚至是身歷其境的視聽裝置和 Live 表演。個人官網 。

Ravel Landscapes Pleasant Places

互動裝置 聲音機器 Soundmachines 裝置由柏林的設計工作室 The Product 所開發,關注於物件、聲音、空間與參與者的即時互動,背後運作機制就是由 Processing 來做驅動。是由 Volkswagen 公司委託製作於 2011 車展的一套互動音樂展示。延伸閱讀 。

商業案例 德國專門製作 360 度環場沉浸式體驗的互動公司 Project Syntropy 相當善於使用 Processing 來做為互動技術支援,Youtube 頻道 有許多互動桌與大型互動裝置的實錄影片,由此可見 Processing 在商業應用上的潛力。

Multitouch-Table Virtual Car Room of Planets

使用者心得 最後,你可能還是會擔心,這樣的軟體是不是很難學啊?會不會很難上手呢? stack overflow 上的一些網友大大的心得給大家參考參考:Jochem Schulenklopper 大大 Marius Watz 大大 Razong 大大

Eno Henze , CC License)

Processing 官方網站 / 下載位址 / 作品賞析

實作部分請期待,等不及的捧由可以先參考這篇文章:入門程式設計的好工具 Processing

註:Processing 目前主要由美國波士頓 Fathom Information Design (Processing創建人 Ben Fry 的工作室)、洛杉磯 UCLA Arts Software Studio 加州大學洛杉磯分校藝術軟體工作室與紐約 Tisch School of the Arts 帝許藝術學院 I.T.P. 互動電子傳播研究所 三個機構來共同維護,所以仍會持續進步與更新。

顧問編撰:LIEN-CHENG WANG

gnn.gamer )

可口可樂《快樂工廠》、第 25 屆金曲獎令人驚艷的 Motion Graphics 、盧廣仲化身成太空人的奇幻 MV 《不想去遠方》 、動畫電影《冰原歷險記》、《里約大冒險》以及最近剛下檔的《史奴比 3D》,或許你都看過這些精彩作品,但卻不知道幕後都有一位台灣動畫師 王谷神 參與其中。那就讓我們先來看看他過去的作品剪輯吧!

王谷神,高中開始自學動畫,雖非美術、多媒體設計、視覺傳達等相關科系出身,卻在台大地質所畢業後毅然「轉行」,到美國紐約視覺藝術學院(SVA) 攻讀電腦動畫碩士,畢業製作《鬼打牆》(Hallucii) 頗受好評,並因此踏上動畫舞台的跳板,一躍而上。

SVA 畢業後,王谷神進入了紐約首屈一指的廣告製作公司 Psyop 工作,負責 3D 角色動畫的各種面向,主要專長在角色綁定(rigging) 與角色表演(animation),經手了許多大小案子,當中最有名的當屬可口可樂的《快樂工廠》系列,後來還成為了 Psyop 的首席動畫師。由於還是對動畫創作難以忘懷,也想更深入瞭解研究動畫攝影這一個領域,所以他始終沒有放棄加入好萊塢一線動畫電影工作室的念頭,終於在 2011 年時加入了藍天工作室 ,擔任資深動畫攝影師(Senior Camera & Staging Artist),開始參與我們之後耳熟能詳的幾部動畫電影作品。

Psyop時期的 Rigging 作品集

不過,更厲害的是,他還能在藍天工作的上班之餘擠出時間,克服時差與超遠距溝通,陸陸續續參與台灣一個個品質頂級的影像專案,像是:25屆金曲獎、Acer 手機廣告、Benz 新車發表、總統候選人競選視覺等。

第25屆金曲獎最佳專輯包裝獎 王谷神全包了這支影片的動態設計部分,視覺統籌是 JL DESIGN 。

Acer Liquid Z500 王谷神再次全包了這支影片,製片公司是台灣的 Bito 工作室。

Mercedes Benz A Feeling 編編看過最生猛的台灣汽車廣告,JL DESIGN 設計,WeFX 製作,令人印象深刻。王谷神也有參與,主要是負責modeling、rigging、layout 與 animation。這裡 可以看到更多幕後花絮。

方與圓 宋楚瑜與徐欣瑩的競選視覺,王谷神有參與,負責所有的 animation 與一部分的 design,設計統籌則是由 曉創意 負責。

Okamoto "Do the Best" 豹險套, WeFX 的作品,編編看過台灣做數位生物最寫實的案例,王谷神也有參與,負責了其中的 layout 與 animation。

最後,看完了這麼多作品~好有格設計 居然還越洋專訪他,底下是實況節目的精華剪輯!

參考資料

王谷神作品集官網

2016-03-02, 週三 16:11

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫觀察

分類: 幕後花絮

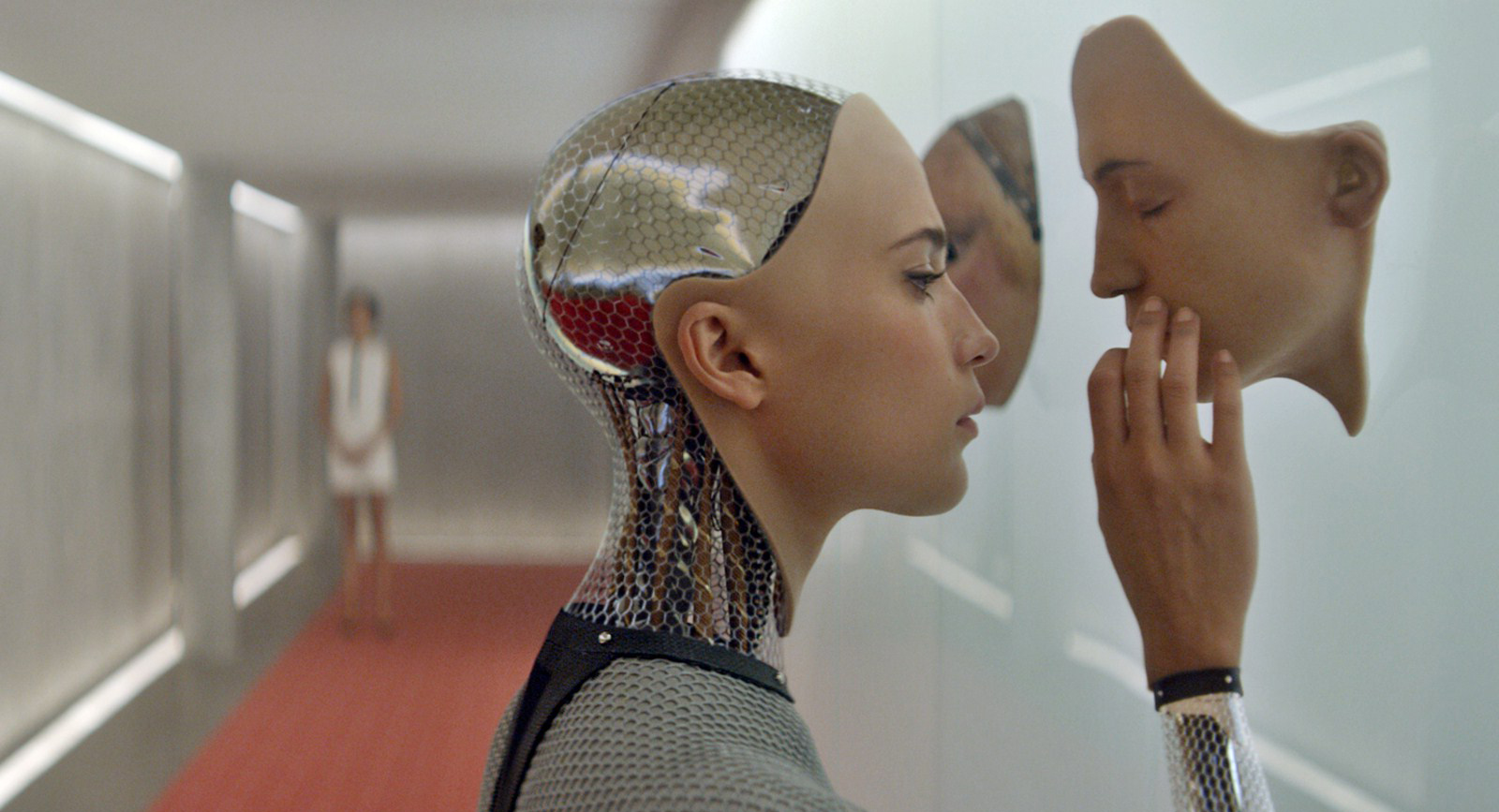

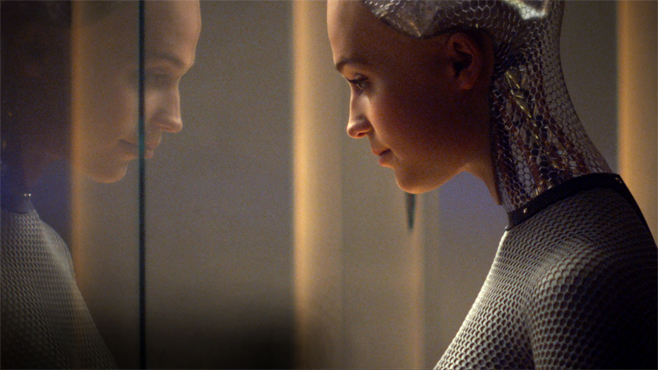

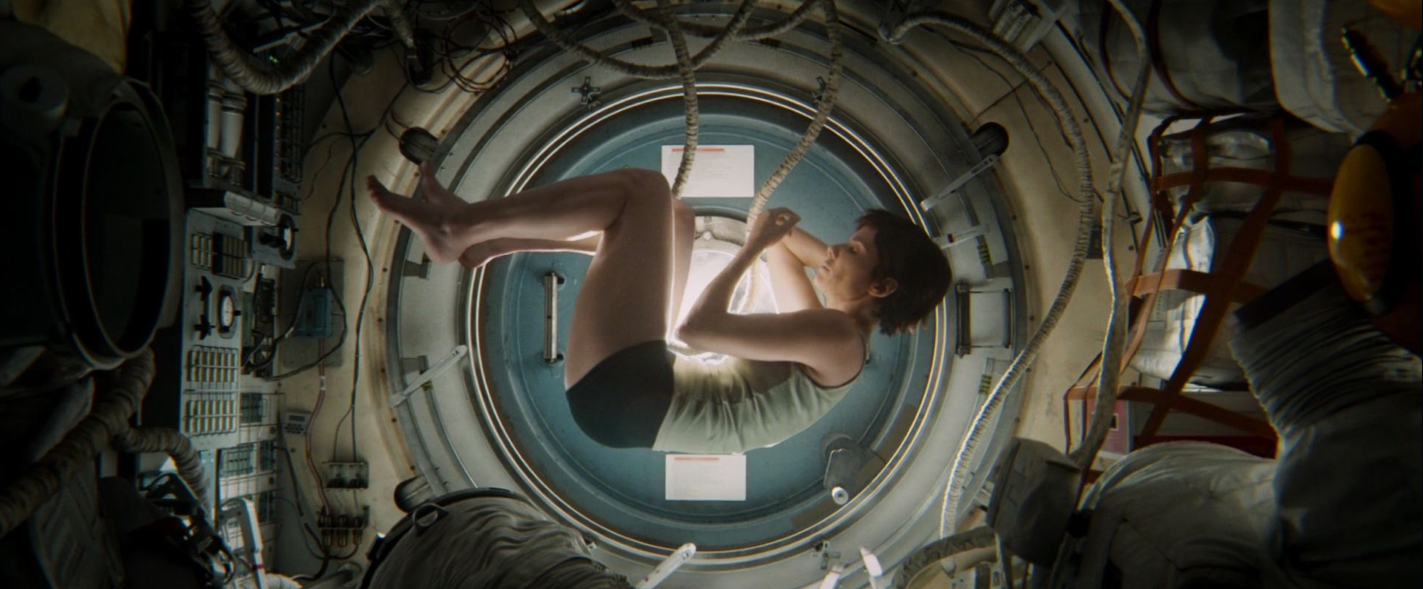

第 88 屆奧斯卡最佳視覺特效得主《人造意識 Ex Machina》 ,這個結果跌破了許多人的眼鏡,也創下了幾個前所未有的紀錄:第一次有女性特效總監得獎,第一次成本最低的電影得獎,第一次非好萊塢系統的特效團隊連莊。

或許最好的視覺特效,就是當你看完了電影卻不覺得那是特效。也許,也許是好萊塢的影人們看太多大爆炸、大洪水、天崩地裂、妖獸鬼怪、群龍亂舞的特效大片了,他們累了,疲倦的感官想回歸到視覺特效的本質:創造超越人們想像的真實,這件事上。

因此,《人造意識》才能在這次奧斯卡擊敗了來勢洶洶的《星際大戰:原力覺醒》、《絕地救援》、《瘋狂麥斯》、《神鬼獵人》等強大對手,同時也宣示了,不一定要砸大錢才能拿最佳特效獎,因為人造意識整部片的預算實在低得可憐,只有少少的 1500 萬美金,是所有入圍特效獎項電影中預算最低的,只有《星際大戰:原力覺醒》的 7.5% 不到,比倒數第二名《走鋼索的人》還要了少 2000 萬美金。延伸閱讀:2015 奧斯卡最佳特效10強名單 。

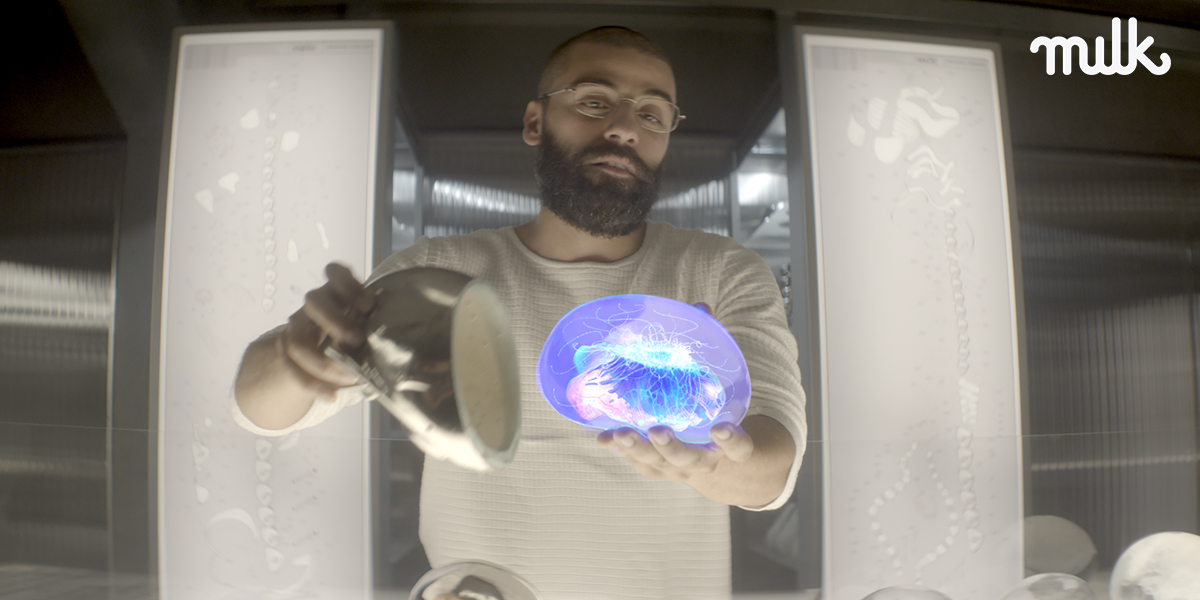

首位女性總監得獎人 Sara Bennett 《人造意識》這次由英國的四間特效工作室一起分享獎項,分別是:Double Negative 、Utopia 、Web FX 與 Milk VFX ,而名字很可愛的 Milk VFX 牛奶特效 共同創辦人 Sara Bennett 則是獲得奧斯卡最佳視覺特效的 首位女性特效總監。非常難能可貴,畢竟在這個獎項漫長的 86 年歷史裡,總共也只有三位女性獲得提名,以第一線的特效從業人口性別比例來看,實在少得驚人,而上次獲提名的女性更要追溯到久遠的 1993 年,Pamela Easley 靠著特效製片的身份以《巔峰戰士》獲得提名,可惜她不久後也無以為繼,離開了影視產業。第一位女性得獎人則是,第 59 屆的 Suzanne M. Benson 以《異形》(1986) 一片的特效製片分享獎項,雖然 IMDB 顯示她在片中是沒有職銜的(uncredited),但過去她的工作都與特效製片有關。

Milk VFX 在《人造意識》中主要負責了 AI 電子腦的視覺設計,工作就是要把接近人類意識的「人工智慧」這種抽象概念給具象化。 Sara Bennett 個人則是靠著《哈利波特》的系列電影起家,是真材實料在前線作戰的特效總監與資深合成師,活躍於英國的電影產業。

Double Negative 工作室 本片的視覺特效統籌,成立超過 30 年的英國老字號工作室,目前在倫敦、溫哥華、新加坡都有據點,這次得獎更是很難得的出現了非好萊塢的特效團隊連莊的局面。Double Negative 去年才以諾蘭導演的《星際效應》獲獎,想不到今年再次得獎,讓他們自己都大呼驚奇,過去也曾以《哈利波特7 死神的聖物 下集》得獎的他們,這次是第三次獲得了奧斯卡最佳視覺特效的桂冠。據傳, DN 的新加坡據點已經要撤除,團隊將朝擴張加拿大分部或是印度孟買發展。延伸閱讀:What’s going on with Double Negative?

特效總監 Andrew Whitehurst 在致詞時表示:「很意外能得獎!特效是一個非常需要團隊工作的項目,大概是電影裡最需要各方配合的一個部門。我要感謝兩個方面的協助,首先是 studio 方面,感謝導演、演員、現場人員的配合,再來是 production 方面,感謝所有投入的藝術家、製片與技術人員,還有外部的合作夥伴,沒有你們,我們什麼也不是。非常感謝大家。」。

Double Negative 製作的鏡頭分解

打造艾娃 Creating Ava

打造艾娃 精簡版

藍圖 Ex Machina Schematics 英國最負盛名的 FUI MG工作室 Territory 也有參與這次的案子,負責 Ava 的機械結構規劃。

關於本片特效「技術」的部分可以參考《WIDE OPEN MV幕後大解析》 這篇文章做延伸閱讀,應用原理應該相仿。

參考資料

‘Bear Story’ and ‘Ex Machina’ Makes Animation History at the Oscars

Ex Machina Wins Best VFX Oscar

Oscars: 'Ex Machina' Wins for Visual Effects

Academy_Award_for_Best_Visual_Effects

特別感謝 Kai-Hua Lan 與 Chia-Chun Lin 兩位前輩的指正與補充(拜)。

差勁的模仿叫「抄襲」,巧妙的抄襲則會被視為「致敬」。

動畫與電影有許多共通性,自然免不了有很多互相錦上添花的情形,好萊塢電影喜歡參考經典日本動畫已經不是新聞,而許多動畫作品樂於向經典電影致敬也很常見,因為它們深刻雋永、歷久彌新。兩位來自西班牙的剪接師就特別剪出了「皮克斯」與「辛普森家庭」當中的致敬橋段,讓我們一起來看看優秀的動畫創作團隊如何運用 經典電影 為作品加分吧!

皮克斯 Pixar 喜歡參考經典電影做為靈感來源已經不是新聞,他們也大方承認就是愛這些經典電影,因為它們深刻雋永、歷久彌新,並且願意用最適當的方法將他們重現在原創作品中。來自西班牙的剪接師 Jorge Luengo Ruiz 就把這些畫面給剪在了一起,相當有意思。

美國最受歡迎、最長壽的成人動畫影集也不惶多讓,在許多瘋狂荒誕的情節與無厘頭角色反應背後偷偷藏進了許多經典電影橋段,很多幾乎是原封不動的搬演,只是替換成了辛普森的人物與風格,就多了一種幽默嘲諷的趣味,毫無違和感。同樣來自西班牙馬德里的剪接師 Cgmzz 的剪輯作品。

辛普森的萬聖節特輯也相當有意思,有時候還會找來大師執導,像是 2013 年就找了墨西哥導演 Guillermo del Toro (環太平洋、地獄怪客;羊男的迷宮)操刀,影片中不但有 Guillermo 作品的代表角色,也亂入了超多經典恐怖電影梗。

史瑞克 2 Shrek 2 還有一種很刻意的致敬,就是在故事該嚴肅的時候融入經典電影梗來強化氣氛,或突然搞笑做出反差笑果。Dreamworks 夢工廠的《史瑞克 2》裡就有許多好例子。

從底下舉的三個例子,可以發現大家都很愛幾個特定導演:佳作等身的 史蒂芬‧史匹柏 、靠兩部經典走天下的 喬治‧盧卡斯 、部部影史經典的 史丹利‧庫柏力克 、懸疑驚悚大師 希區考克 ,以及賣座天王 詹姆士‧柯麥隆 。所以,當你創作動畫卡關時,不妨回頭看看這些導演們的經典作品,也許就能因此得到脫困的絕佳靈感喔!

GIF 檔出處 。

(Photos via

(Photos via

(photo via

(photo via