-

-

作者 Joe Chiang 江効儒

-

上層分類: 分享文章

-

分類: 動畫觀察

這個標題並沒有那麼讓人驚訝,因為這樣的族群分部不難解釋為什麼去年奧斯卡會偏頗 The King’s Speech (王者之聲) 多於 The Social Network (社群網戰) 或是今年所謂的 “懷舊電影” 像 The Artist (大藝術家) 會得到最大獎,而像 Drive (落日車神) 或 Shame (性愛成癮的男人) 所謂的 “前衛電影” 連提名都沒有。如果要更精確說有投票權的人,分部多不平均的話,有 94%是白人、77%是男性、62歲是平均年齡。

閱讀全文

-

-

作者 Joe Chiang 江効儒

-

上層分類: 動畫製作

-

分類: 影音技術與剪接

雨果的冒險

在講1930年代,一個住在巴黎火車站孤兒的故事,但它同時也是ㄧ個 “電影誕辰” (Birth of Cinema) 的故事。片中重新詮釋與重現了 "電影史" 中的各式拍攝技巧與經典畫面,這些片段除了幫助推衍故事,也向早期的電影大師們致敬。以下是它向電影大師們致敬的片段:

閱讀全文

-

-

作者 Joe Chiang 江効儒

-

上層分類: 動畫前製

-

分類: 故事與腳本

創作者要做的是 - 讓觀眾想 "看下去" ,好奇心會讓觀眾 "坐下" ,但焦慮感會讓觀眾 "離不開"

如果我說 "我對我的驗血結果感到很好奇" ,跟我說 "我對我的驗血結果感到很焦慮" ,是完全不一樣的意思。焦慮感會讓我乖乖坐在電話旁等候通知,好奇心並不會。(最後檢驗結果很好啦! 是陰性啦!)

這並不是叫創作者要永遠製造焦慮感,那跟故事的題材與創作者的意圖有關,但不管是製造哪一種感覺,方向必須是明確的,要清楚了解兩者的不同,和如何達到兩種效果。

閱讀全文

動畫十二原則 (+2)學動畫表演的人都聽過看過不下百遍了,但理論歸理論,實作又是另一回事。究竟該透過哪些「方法」來應用這些動畫原則呢?中國的陶冶分享了十五條循序漸進的學習階段,讓想要學習動畫的人能有個明確的方向前進。以下的文章內容,AnimApp 做了繁體中文的轉換,並重新尋找了圖片與影片,希望更能幫助大家理解。(原文出處)

閱讀全文

-

-

作者 Joe Chiang 江効儒

-

上層分類: 動畫前製

-

分類: 故事與腳本

故事對人類的意義

人們喜歡故事,因為那是我們講話的方式。大家有過這樣的經驗嗎? 有一個很無聊的演講,充斥著讓人想睡的數據和理論。但當講者一說 "你知道我妹妹前幾天在超商發生意外了" 你馬上就會醒,跟講者產生連結了。

故事講的是感情,不是正極就是負極,沒有中立的。如果有東西是中立不帶感情的,你就必需賦予他正極或負極的情感。像 “說明性文字” (exposition) 這種,幫你了解故事的,就需要。例如要解釋一道門。"這是一道具有傳輸功能,通往人界跟魔界之間的門" 如果我只是這樣平鋪直敘的說,你可能會睡著。如果在解說中加些感情,加些故事,例如一個魔界的怪物,每天透過一道門,去人界嚇小孩,成功嚇到就能得分,他就會很開心。他的行為解釋了一切,觀眾也了解了門的作用,同時對這隻怪物的行為產生正極或負極的反應。

我們去看電影,看完會有人問,它到底在講什麼? 通常的答覆是 - 有個慧星撞地球,大家拼命逃命,最後很多人都死了。我會用不同的角度去看,這個故事到底被什麼驅動? 我喜歡挖深一點,通常驅動故事的是人與人之間的 "關係" (relationships) 一對夫妻經歷一場慧星撞地球後,兩人關係的變化是什麼? 從好變壞? 從壞變好? 從吵架到學會體諒? "關係" 才是驅動故事的元素。"關係" 也ㄧ樣,驅動著人類的生命啊。

閱讀全文

-

-

作者 Joe Chiang 江効儒

-

上層分類: 動畫前製

-

分類: 故事與腳本

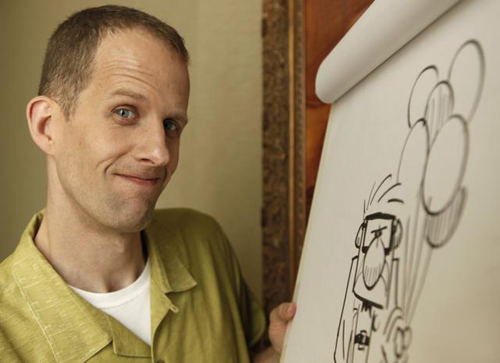

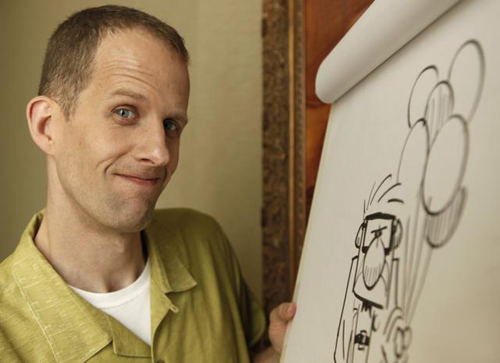

創作團體與個人

動畫是共同創作的藝術,是大家意見的總和與過濾。天外奇蹟是在講一個老人背著房子去南美洲的故事,很奇妙的,最後這部片卻充滿著我個人的想法,和內心深處的聲音。雖然是共同創作,我還是希望創作者能用自己的眼光去看每一件事,在作品中投射自己的經歷,找出獨特的敘事風格和切入角度。

閱讀全文