2015-12-07, 週一 23:27

作者 Tzung Da Tsai

上層分類: 動畫前製

分類: 企劃與流程

什麼是 Pipeline ? 什麼是 Pipeline TD ?

今天要談的 Pipeline 不是指「水管」,而是指特效產業裡的「製作流程」,Pipeline TD 則是指流程的「開發人員」。Pipeline (好的工作流程) 不僅是製作動畫長片或是製作特效鏡頭,不可或缺的一個環節,也是目前台灣一般動畫或是特效公司比較缺乏的的部分。

我們不時的可以聽到一些待過國外大公司的人,回國之後反而就做不出高品質的畫面。我想,如果可以有一套完善的製作流程工具,讓藝術家們可以好好發揮所長,或許結果就會不一樣。反之,如果沒有好的藝術家一起努力,光憑 Pipeline TD (製作流程技術指導),也變不出厲害的效果。

那 Pipeline TD 都在做什麼呢?

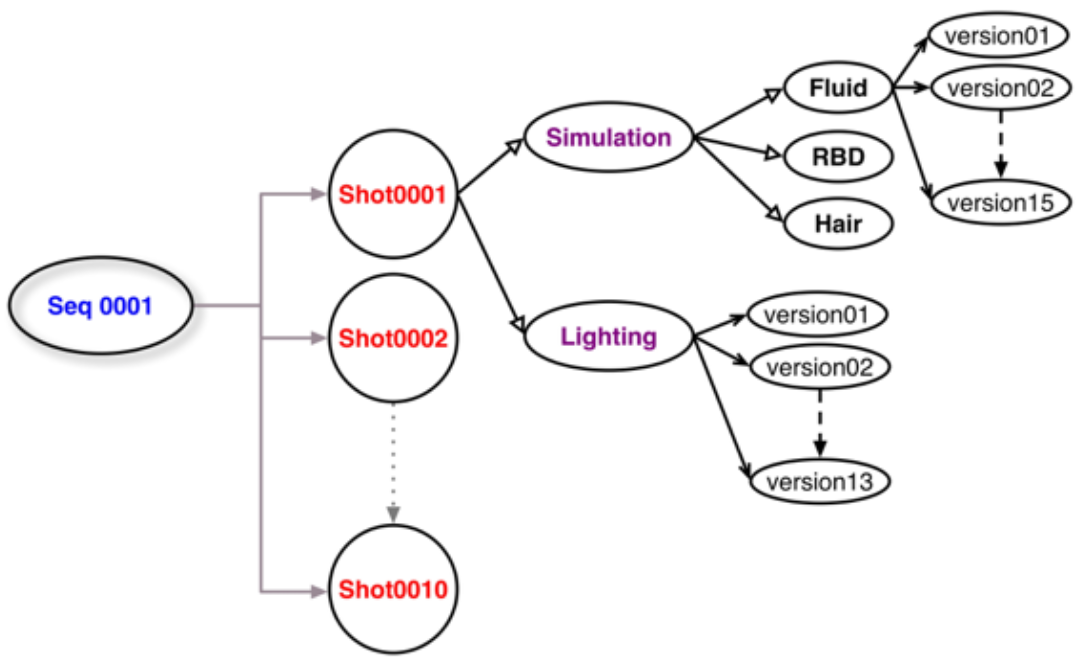

舉個例子,如果我們現在有 10 個場景 (Sequence) 要製作,每個 Sequence 裡又有 10 個以上的鏡頭 (Shot) 要完成,就特效的部分,資料夾結構大概會長這樣:

在不考慮 Modeling (模型)、Rigging (骨架)、Animation (動畫)...等等的前提下,光考慮一個 Shot (鏡頭) 的模擬工作量,可能就會要出: Fluid (流體模擬)、RBD (鋼體模擬)、Hair (頭髮模擬)、或是 Cloth (布料模擬) 的 Cache (緩存檔) 。再以 Fluid 為例,可能就要產出 15 個版本,然後從中挑出幾個好的版本。這時候如果連燈光 (Lighting) 的版本控管都要考慮進來的話,如果沒有幾個 Pipeline 人員為這些流程開發一套管理工具,光憑人眼去各個資料夾把所需要的版本 Load (讀) 到軟體中,其實是很容易出差錯的,而每一個差錯就代表了時間和金錢的流失。如前面所說,這還是不考慮 Modeling、 Rigging、Animation...等等不同版本的情況。

Pipeline TD 要做的還不僅如此。以我們公司 ScanlineVFX 為例,如何有效率的把好幾個模擬、燈光、及渲染的檔案,送到算圖農場 (Render Farm) 去進行計算,或是,如何提供藝術家們軟體間的轉檔,讓他們能按一個按鈕就把 Maya 的角色叫進 3DsMax 或是 Houdini,都屬於 Pipeline 開發的範籌。

那 Render Farm 要如何管理呢 ?

有些公司有開發自己的 Render Farm (算圖農場) 管理軟體,有些是買商業版的。我們公司 ScanlineVFX 是買商業版的 Deadline ,然後跟 Deadline 合作開發自己的管理套件。

Pipeline TD 要如何決定開發哪些工具 ?

每個 Show (案子 / 電影) 開始前都會開會,討論可能會遇到的問題。一般都是各個 Show 的總監來跟我們討論需要開發哪些功能。像我們公司的 Pipeline Supervisor (流程開發總監) 就很有經驗,也開發過很多重要的工具,所以老闆基本上把開發工具的部分,全權交給他處理。然後,如果是藝術家要開需求,通常都會經過他們 Lead (主管) 的同意,不然我們 Pipeline TD 也可以不接受。

Pipeline TD 在公司扮演什麼樣的角色 ?

這邊的分工是很細的,做流體的藝術家就一直做流體,做碎裂的藝術家就一直做碎裂,以此類推。所以 Pipeline TD 不會去作鏡頭,而是努力開發好用的工具給藝術家,以及努力維持 Production 及 Pipeline 的穩定。

如何維持 Production 及 Pipeline 的穩定?

常見的問題像是 Farm (算圖農場) 上的 Job (算圖檔) 出問題要狀況排除,或是像 FX Artist (特效師) 在 Publish (轉發) 素材給 Lighter (燈光師) 時出現錯誤。雖然有人會覺得這都只是瑣碎的事情 (或是覺得開發外掛比較屌)。但是有處理這類問題經驗的 Developer 才是有價值的,因為他們會在開發一個新功能的初期就會考慮這些事情,Production 有狀況時也能馬上排除。

那怎樣是好的 Pipeline TD / Developer 哪 ?

有能力在開發功能初期,就能避免掉未來可能會遇到的問題,以及,發生問題時能馬上除錯的,就是好的 Developer。

Joe Chiang

2015-12-07, 週一 22:37

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫前製

分類: 角色與美術

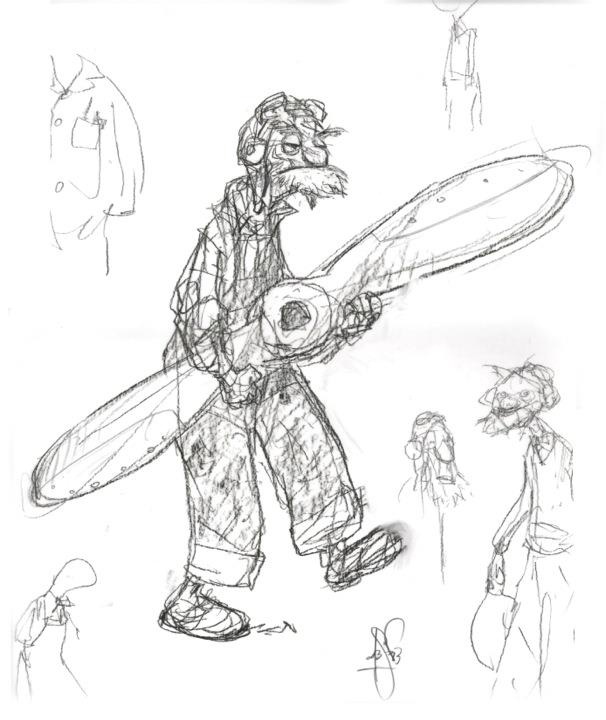

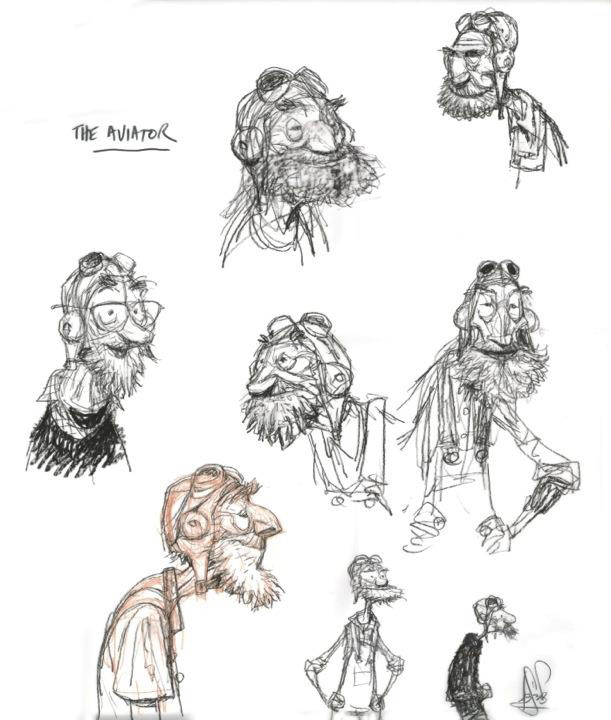

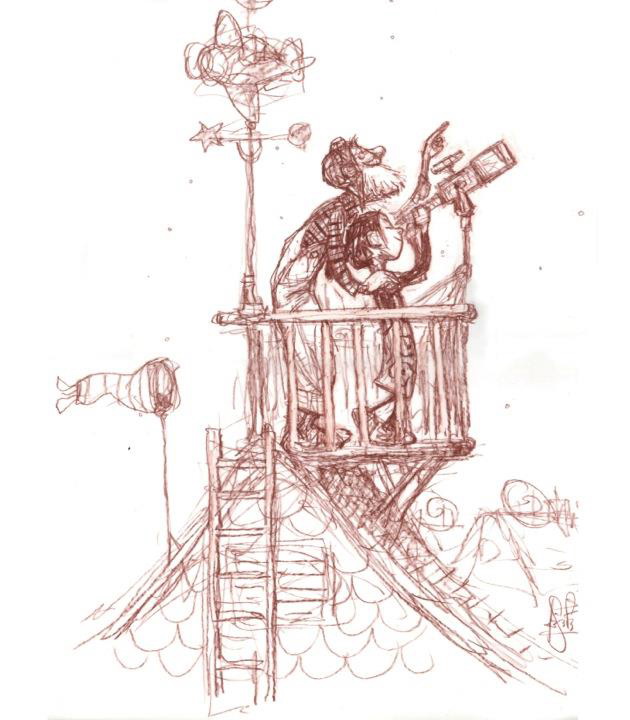

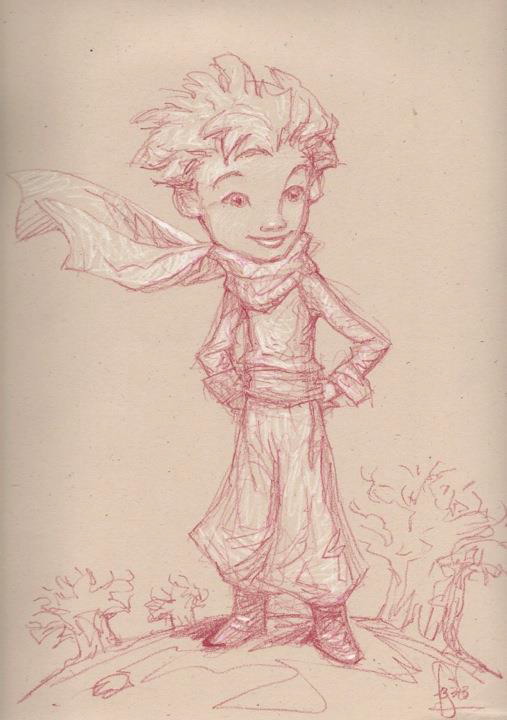

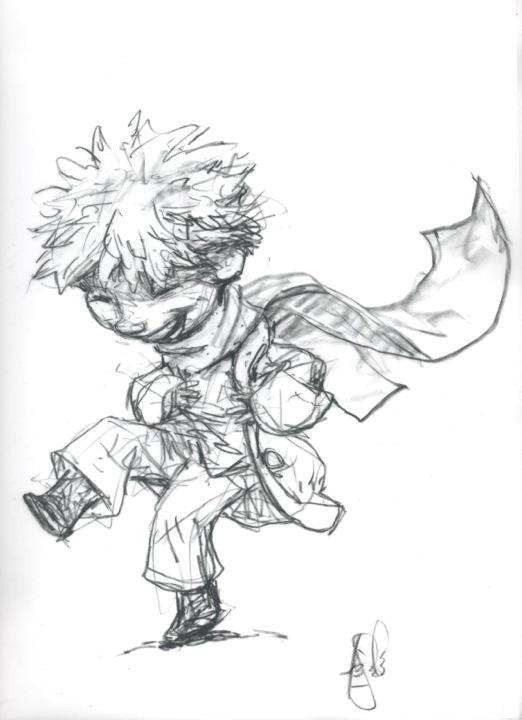

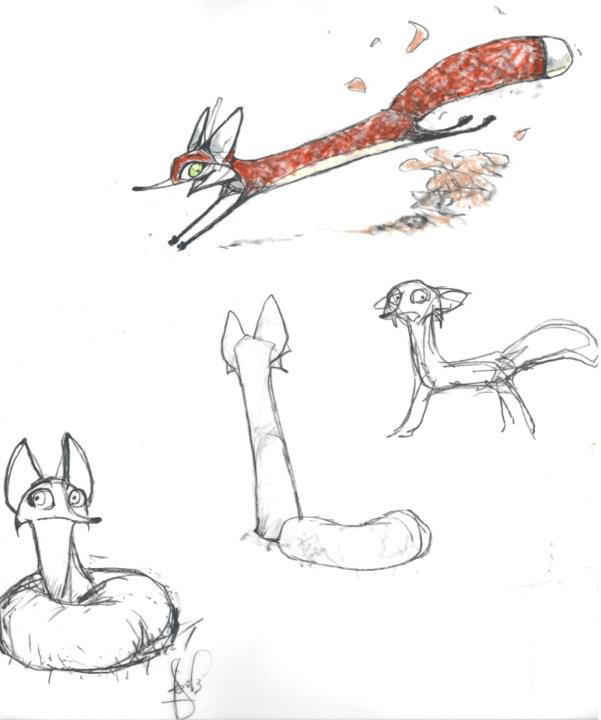

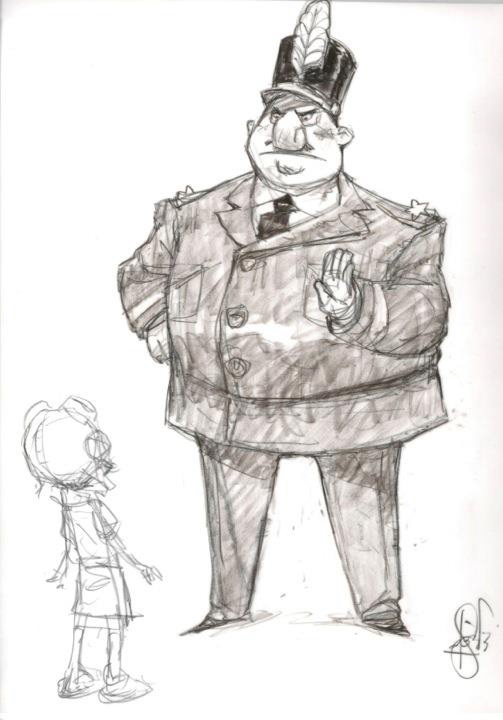

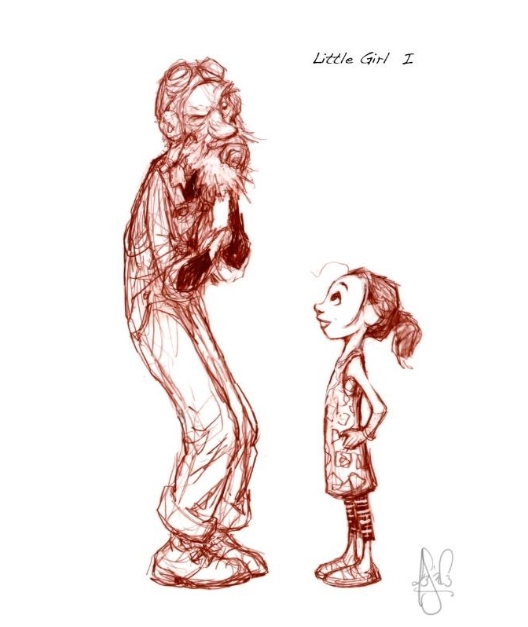

事情從無到有,必然有個起頭,就像蓋房子、造飛機都需要先從藍圖開始,一部動畫電影的誕生很多時候就是從美術視覺的"設計草圖"出發。

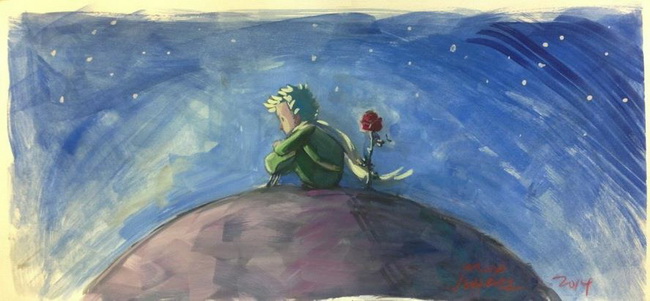

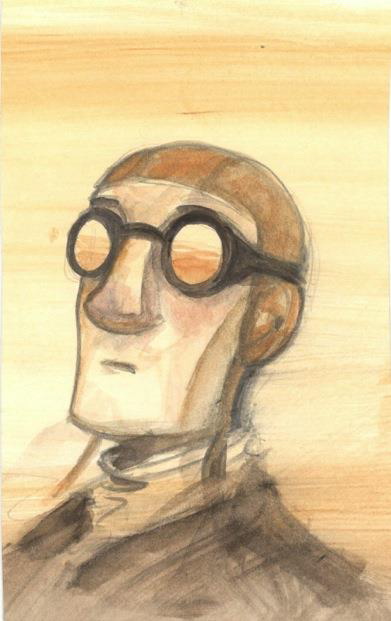

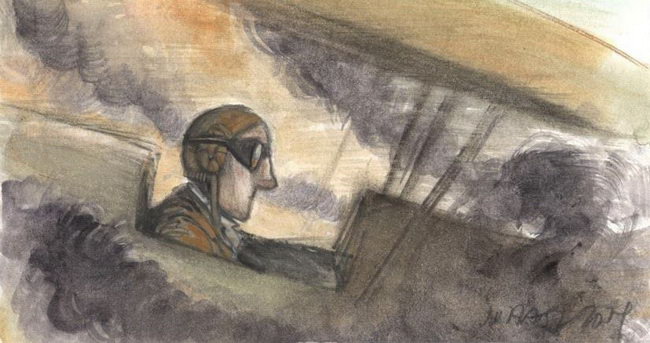

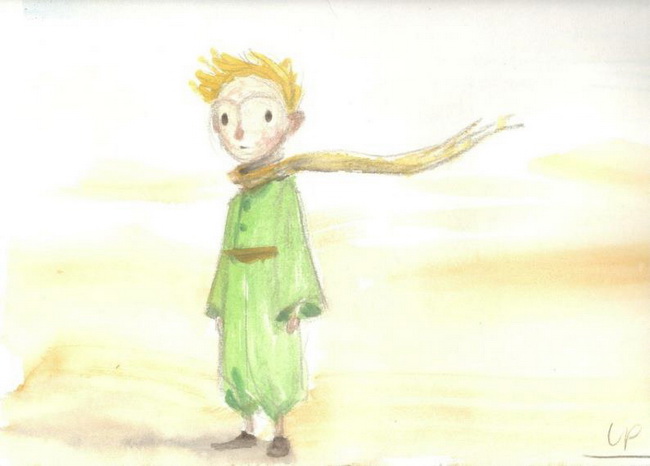

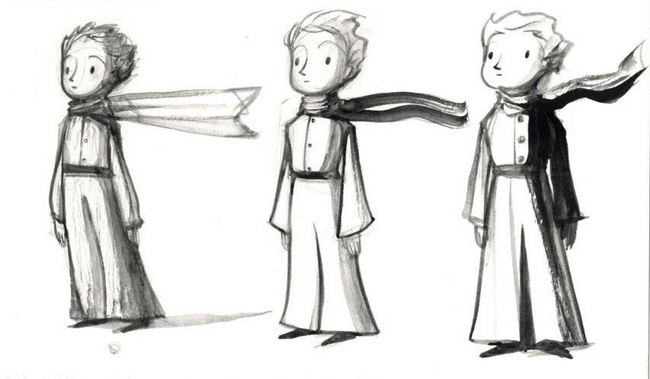

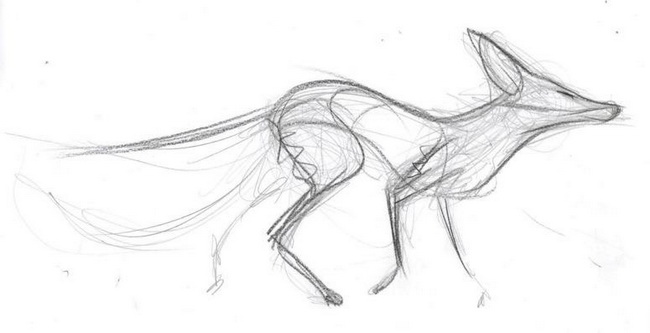

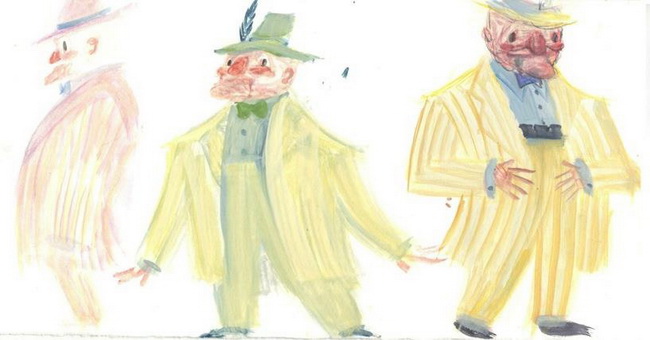

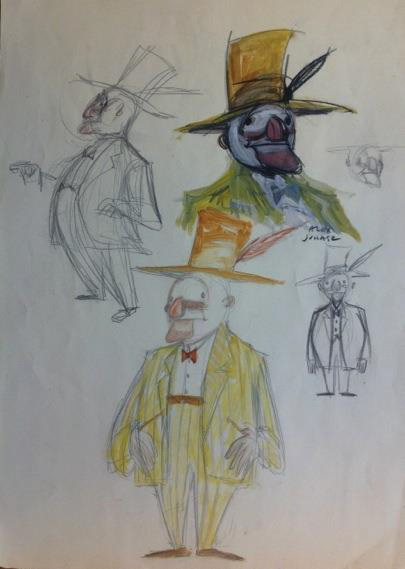

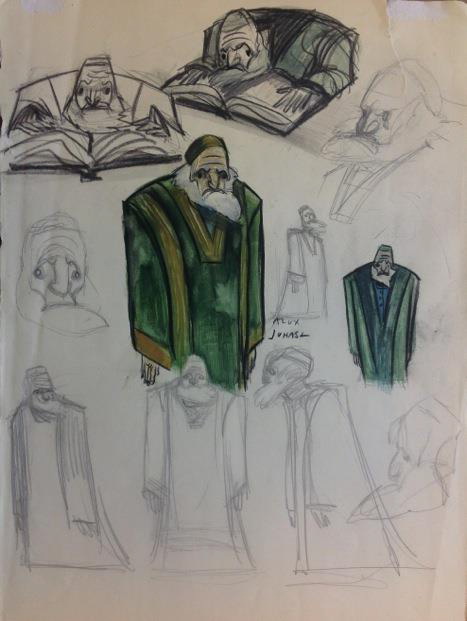

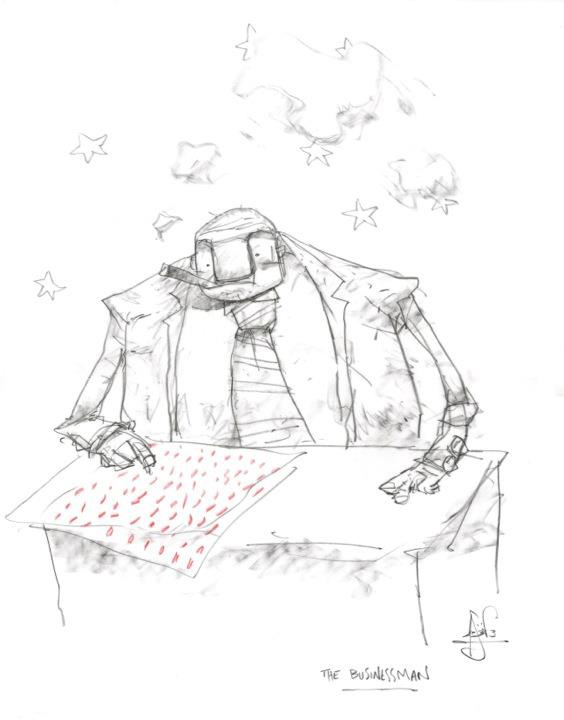

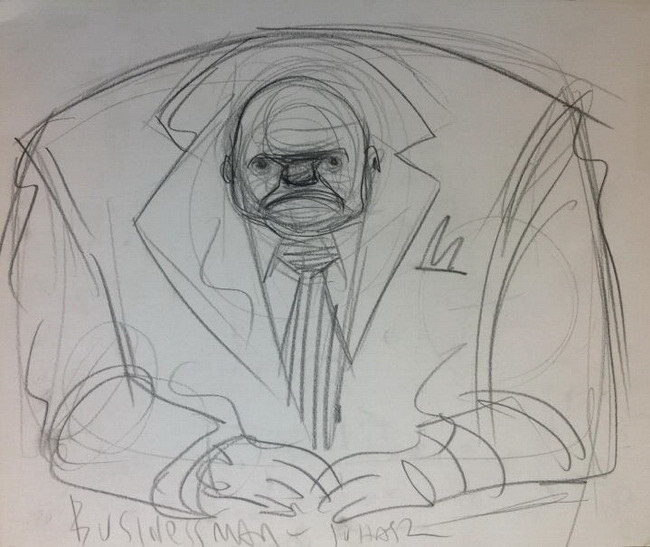

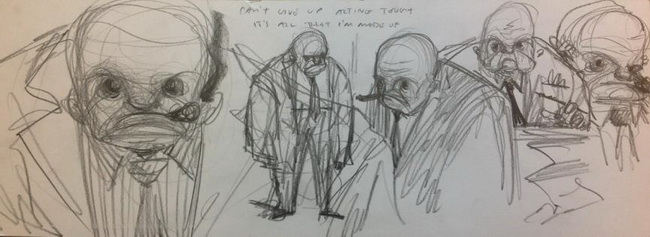

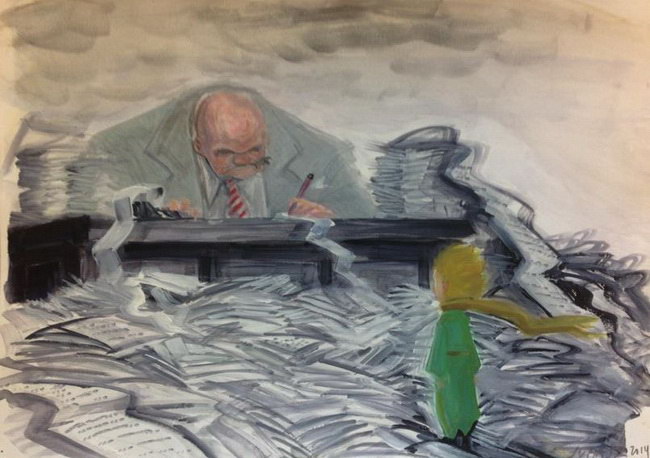

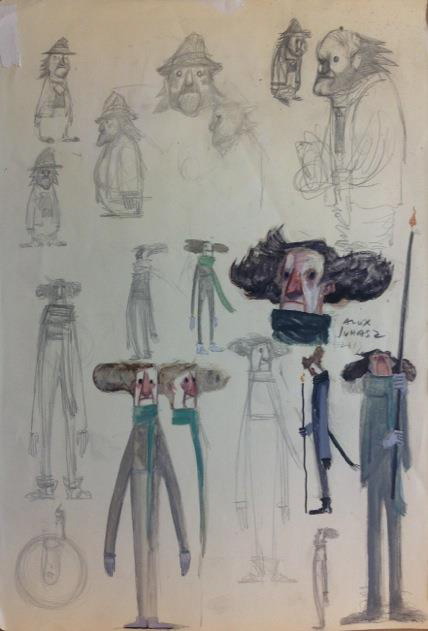

動畫電影《小王子 Le Petit Prince》在有著觀眾非常熟悉的經典圖文框架底下,故事方面透過劇中劇的擴充架構改編的非常感人之外,美術方面則致力於轉化原著書中每一個的經典插畫,讓每一張圖畫中的每一個視覺元素和圖畫細節都在電影中透過某種形式再現並且重新詮釋,甚至得與新創造的女主角與世界觀相處融合,不但要擴大原本的圖書架構,更要賦予觀眾更深廣的想像空間,其中富有魅力的角色設計實在功不可沒,就讓我們一起來看看製作團隊究竟做了哪些努力吧!

一部成功的動畫電影的細節肯定是既豐富又繁瑣,因此參與的美術團隊肯定有著相當的人數與堅強實力,而本片的主要設計部分則是由三個人來決定:導演 Mark Osborne ,執導過《功夫熊貓》因而聲名大噪、插畫大師 Peter de Sève ,當代最負盛名並具有時代意義的插畫家之一,長期幫忙雜誌《紐約客 The New Yorker》繪製封面插畫,過去參與過許多知名動畫作品的角色設計,包括:《泰山》、《海底總動員》、《冰原歷險記》...等等,創造出許多膾炙人口的經典角色(作品)、以及插畫家 Alexander Juhasz ,來頭不如前兩人響亮,但是國際合作的專案經驗豐富,是本片美術設計的主要執行者。

圖片出處 (Photo via pixelcreation.fr , CC License)

比起動畫長片要面臨商業與票房的考驗,動畫短片可以說是更能百花齊放的彰顯動畫天馬行空的特色,更富原創性、藝術性、題材更多元豐富。今年取得奧斯卡競賽資格的又有哪些短片佳作呢?趕快一起來瞧瞧吧!

從創作者背景來看,這次10強中有一部《未來世界 WORLD OF TOMORROW》是曾經入圍奧斯卡獎的創作者再次闖關,唯一非歐美的作品是來自越南的《我的家 Chez moi》,有動畫大師的創作《序章 PROLOGUE》,也有學生的畢業作品《睡石 An Object at Rest》,還有兩部由加拿大電影局支持的獨立動畫《車臉 Carface》、《如果我是神 If I Was God…》,有小型動畫工作室的作品《熊熊的故事 Bear Story》,也有來自好萊屋大型工作室的作品《Sanjay's Supre Team 桑傑的超級戰隊》,還有記錄片導演將過去作品延伸成動畫的《瘋狂三月的愛情 Love in the Time of March Madness》,各自精彩~

序章 PROLOGUE 動畫師人手一本的聖經「動畫師生存手冊 Animators Survival Kit」 的作者Richard Williams的最新創作,身為迪士尼動畫大師出身的他,長年沉浸在鑽研動畫教學領域,3年前他突然對此感到貧乏低潮,於是他想到最好的方法就是重拾創作,構築一些前所未見的動畫技巧與畫面。這支短片看起來會像是一部浩大的動畫長片的開場。

未來世界 WORLD OF TOMORROW 2015日舞影展Sundance Film Festival的最佳動畫短片得主,利用非常簡單的圖像講述浩瀚龐大的科幻故事。創作者是美國獨立作家、動畫家與製片人Don Hertzfeldt ,他創作過許多動畫短片作品,2000年時曾以《Rejected》 入圍過奧斯卡(所以這是他第二次入圍),他的作品風格鮮明,擅長使用火柴人、字卡、簡單甚至帶點無厘頭的動態來呈現諷刺喜劇。過去20年他都以鉛筆動畫來創作,WORLD OF TOMORROW是他第一部使用數位工具的作品,現在可以在Vimeo頻道上花3.99美金租到完整影片:連結 。

車臉 Carface 加拿大的資深動畫導演Claude Cloutier的新作品,將現代工業化的代表產物 -汽車擬人化,來討論人類文明對於地球的傷害。過去我們也介紹過Claude的另一部精彩作品:《沉睡的貝蒂 Sleeping Betty》 ,改編自睡美人故事的幽默創作,非常值得一看。另外,值得一提的是,本片的製片單位是加拿大的官方單位:加拿大電影局(National Film Board of Canada),持續以國家資源支持著加拿大的獨立動畫創作,去年亦有一部製片作品Torill Kove入圍奧斯卡 。

如果我是神 If I Was God… 同樣也是加拿大電影局NFB所支持的作品,也是加拿大資深動畫導演Cordell Barker第一次嘗試逐格紙雕動畫。故事描述導演自己在年輕時的異想天開,在中學的生物解剖課中突然得到神一般的力量,那他將會做什麼呢?製造一隻怪獸懲罰每天欺負他的人?製造完美的環境與心儀的女孩約會?還是像解剖課一樣玩弄生命呢?NFB有釋出30秒的精彩片段 ,看起來非常吸引人!

睡石 An Object at Rest 美國動畫名校加州藝術學院Calarts的學生Seth Boyden,用柔和細膩的水彩風格,完成了描述一塊巨大岩石興衰循環的畢業製作。從遠古時期的巨大岩山,睡過了恐龍世代,寐過了冰河時期,物換星移後,果然仍被地球上最喧鬧的生物─人類所驚擾,結束了他的平靜日子,開始了一連串不得安寧。延伸閱讀 。

熊熊的故事 Bear Story 讓人聯想到蘇打綠MV《故事》 的作品,同樣是用精緻強大的CG光影技術,以及迷人的微縮機械世界,和模擬逐格動畫的特殊角色表演來說故事的作品。影片是設定在一個充滿熊的世界,主角利用街頭藝人的賣藝機械裝置,帶出一個被人類抓走因此妻離子散的曲折故事。本片亦是2014年關渡動畫獎最佳短片的得主 ,製作團隊是來自智利的Punk Robot龐克機器人工作室,幕後花絮 相當精彩,喜歡CG動畫的人不可錯過。

我們無法不愛宇宙 WE CAN'T LIVE WITHOUT COSMOS 2015安錫影展最佳動畫短片的大獎得主,這也是俄籍導演D Konstantin Bronzit 第二次獲得安錫影展的最高桂冠,上一部得獎的作品是《在地球盡頭 At the Ends of the Earth》 。故事非常有太空大國俄羅斯的味道,是關於一對吃喝拉撒睡訓練都要在一塊兒的好朋友,立志要一起上太空的故事,有沒有很像日本漫畫《宇宙兄弟》 的概念呢?(誤)

我的家 Chez moi 來自越南的動畫家Phuong Mai Nguyen 的個人創作,也是少數畢業自法國動畫名校Gobelins的亞裔人士,目前活躍於法國巴黎。

Sanjay's Supre Team 桑傑的超級戰隊 皮克斯Pixar動畫電影《The Good Dinosaur 恐龍當家》的前菜短片《Sanjay's Super Team》,也是今年唯一入選的好萊塢大型工作室的短片作品,由自家動畫師印度籍的Sanjay Patel所執導,故事從自身經歷的兒時經驗出發,因此故事濃濃的印度風味,描述小男孩 Sanjay面對世俗化世界的誘因與虔誠宗教信仰的父親產生衝突,最後透過無遠弗屆的想像力來找到平衡點的有趣故事。

瘋狂三月的愛情 Love in the Time of March Madness 紀錄片導演Melissa Johnson將她在2011年拍攝的紀錄片《我的籃球夢No Look Pass》 做延伸而成的動畫短片,故事描述和林書豪同為哈佛籃球校隊出身的緬甸裔女孩艾蜜莉Emily,在籃球場上要面對高強度的比賽,在球場下則有身為女同志與種族議題的難關等著她。動畫製作公司是來自澳洲雪梨的KAPWA Studioworks 。

參考資料:10 Animated Shorts Advance in 2015 Oscar Race

2015-11-30, 週一 12:42

作者 Hsin Yu Kao

上層分類: 動畫製作

分類: 燈光與算圖

Look Dev.

Look Dev. 因為 KATANA 的關係,所以在 Lighting 下面。而整個流程果然跟之前猜得差不多,公司會內建幾種環境光的 HDRi (studio, sunny, cloudy, night) 當作測試環境,但根據不同的 show 會有來自片場的 HDRi 來做測試,所以說大公司對於 Look Dev. 的認知就是要讓 material 是萬能的 (實際上這根本很難,所以到最後也是弄了一大堆 mask 出去給 comp)。

檢查流程就是物件在每個環境中轉一次 turntable,接著物件不動,HDRi 轉一圈來看對不同角度的光源有怎樣的反應。但問題是統一光源不見得對每個物件都是適合的,所以 preComp 的時候通常都會動點手腳 (不然改下去會到天荒地老)。

KATANA

KATANA 的 Node Graph 分成兩個介面: Script Template 跟 Shading Network。前者就像 NUKE 一樣把 node 串一串,不同的 show 也會有稍微不同的 Template。Pipeline 也是會在這部分介入,哪裡要放燈,哪裡要放物件,哪裡要做輸出,Pipeline TD 都會先做好預設,所以 Artist 只在某一個小區塊工作,那就是 shading 的 Node Graph 啦!!大公司有自己的 node 跟介面,但基本就是 PRMAN 的 Slim (但很像 mantra ,其實 mantra 跟 PRMAN 也是有點淵源),目前還在理解裡面的 node 功能。許多的動作跟指令也是用 expression 來做會比較聰明跟快速 (我完全是白癡)。

目前大公司正在開始從 REYES 轉換到 RIS ,所以有一拖拉庫的 node 要改。不過我也有瞄到他們正在做 Arnold 的測試 (拜託!快轉過去) 只是 PRMAN 對於毛髮的算圖還是很厲害。有趣的是這裡很多事都是硬幹的,例如物件紋理的部分就是 displacement map forever,而且是 8K 的 UDIM ,不過 PRMAN 的 displacement 本來就很厲害,KATANA 也是把記憶體當飯吃的,所以目前效能跑起來感覺好厲害啊!!!

LUT

LUT 以前一直超困擾的,而大公司的作法也很妙。每個 show 都會有各自的 color space 跟 LUT,所以當我們開啟這個 show 的任何軟體時 Teminal 都會開啟 LUT 的管理工具,這會直接去改變電腦螢幕的顏色,這很好用也很統一,但好笑的是誰知道每個人的電腦螢幕的顏色是不是真的都一樣.........

總之現在還是小菜菜.................. 而且發現,在這裡先學好法文可能比會 KATANA 跟 PRMAN 還要好用...........囧

2015-11-29, 週日 02:59

作者 Tzung Da Tsai

上層分類: 動畫製作

分類: 合成與特效

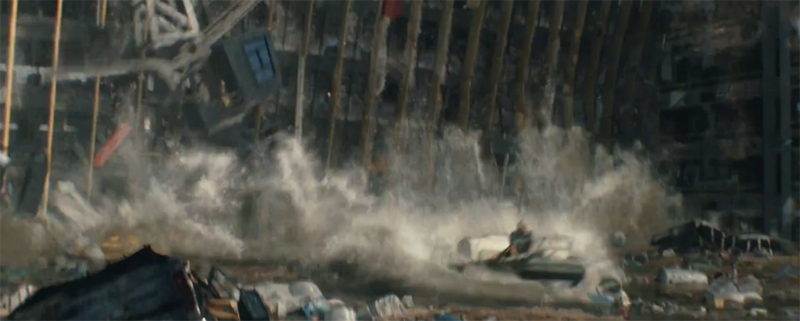

《加州大地震》 的後半段,大海嘯打進城市後,有許許多多的殘骸碎片漂在水面上,而且,隨著巨石強森夫婦開船尋找他們女兒的同時,這些漂流碎片會與水面、船身、及建築物之間產生許多互動。(一) 如何讓這些漂流碎片自然的漂在水面上,以及 (二) 要如何加快碎片碰撞模擬的速度,成了我當時要解決的技術問題。

(一) 如何讓這些漂流碎片自然的漂在水面上

首先,我結合了我們以 Thinking Particles (簡稱TP) 為基礎而開發的 RBD (Rigid Body Dynamics) 系統,以及我們公司 ScanlineVFX 自主研發的著名流體特效軟體 Flowline 。兩者結合後,RBD 系統所產生的碎片就能夠讀取 Flowline 模擬結果的資訊 - 如位置、速度...等等。如此一來,讀取了流體資訊的漂流物,不僅可以自然的浮在水上,還可以隨著在一些流體有較劇烈變化,如船的加速行駛時,產生像是被水面拋出的自然效果。換句話說,就是可以讓那些漂流物和流體的互動看起來很自然。

(二) 要如何加快碎片碰撞模擬的速度

再來是,如何同時模擬大量的碎片呢?我在我們的 RBD 系統中實作了另一個功能: 讓每個碎片的模型在模擬時,可以自動轉成面數較少的多面體,並且能夠維持一定的模擬精準度。如此一來,就大大的降低了模擬的計算量,也就可以同時模擬大量的物件了。此一方法被大量的用在每一個需要模擬大量漂流物的場景中。

最後,還是要感謝製作這部特效的藝術家同事們,讓我有機會以技術的角度跟他們一起製作出這麼酷的效果。

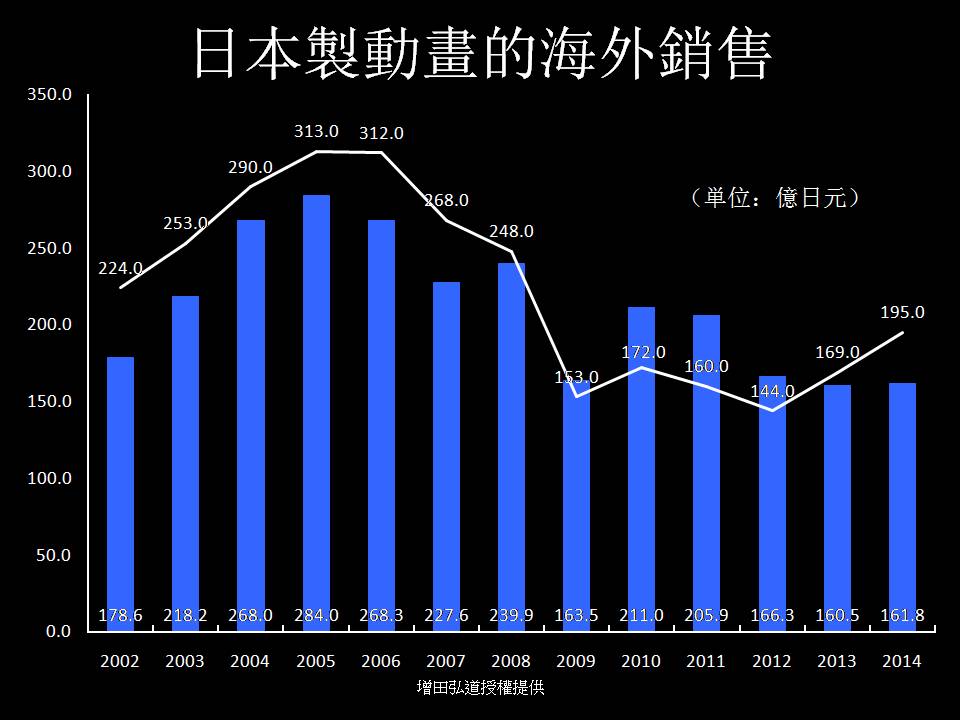

2015台灣動畫盃 在今年盛大舉辦了產業論壇,其中一位講者邀請到了日本大名鼎鼎的動畫公司「MADHOUSE」 前總經理 增田弘道 先生來做分享,他同時也是日本動畫協會數據調查與人才培養組長、知名動畫產業評論家、以及暢銷動畫專書作家 ,對於日本動畫產業有著深入的觀察與見解。

分享主題「日本動畫產業的現狀其問題點與課題」乍看之下相當嚴肅,但是分享內容卻意外的淺顯易懂,紮實有料,鞭僻入裡,論點都有著詳盡的數據做佐證,不是打高空的東拉西扯。先從整個產業現況出發,再到未來將面臨的各種問題,最後甚至發出了「對看的人來說是天國,對製作者來說是地獄。」 的感嘆。短短30分鐘獲益良多,因此小編特別央請主辦單位「未來電影日」 取得增田老師的投影片,加上腦補與採訪心得,讓更多人能一起來瞭解日本動畫的產業現況。

由業界發起組織的協會,比起由官方或是半官方的組織來運作,對於產業的數據搜集與真實需求應該能更清楚精準,較能描繪出業界的真實面貌。

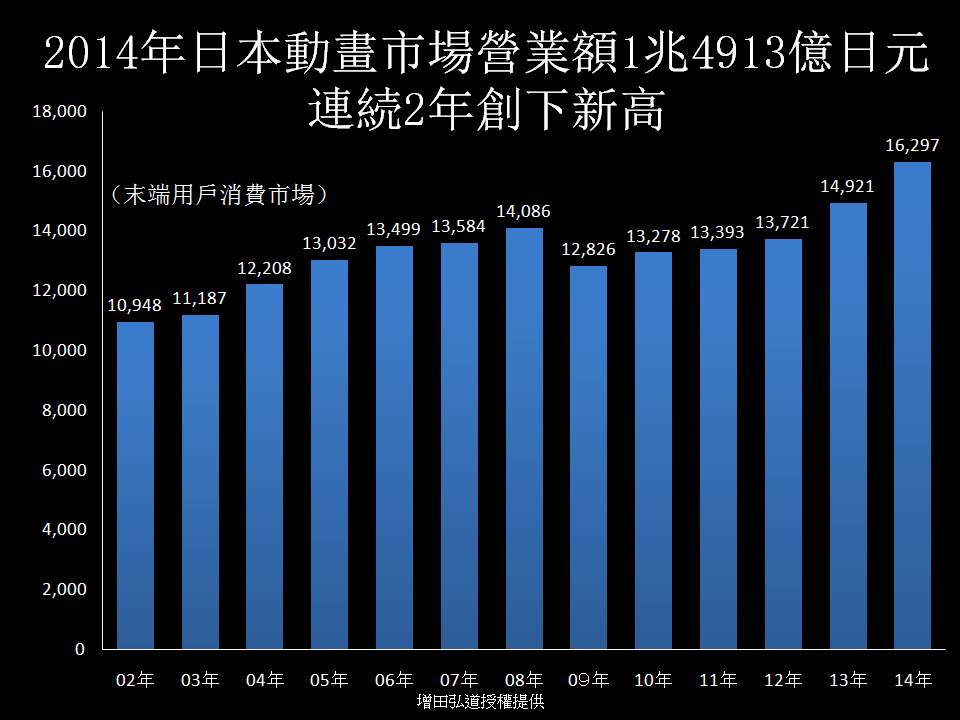

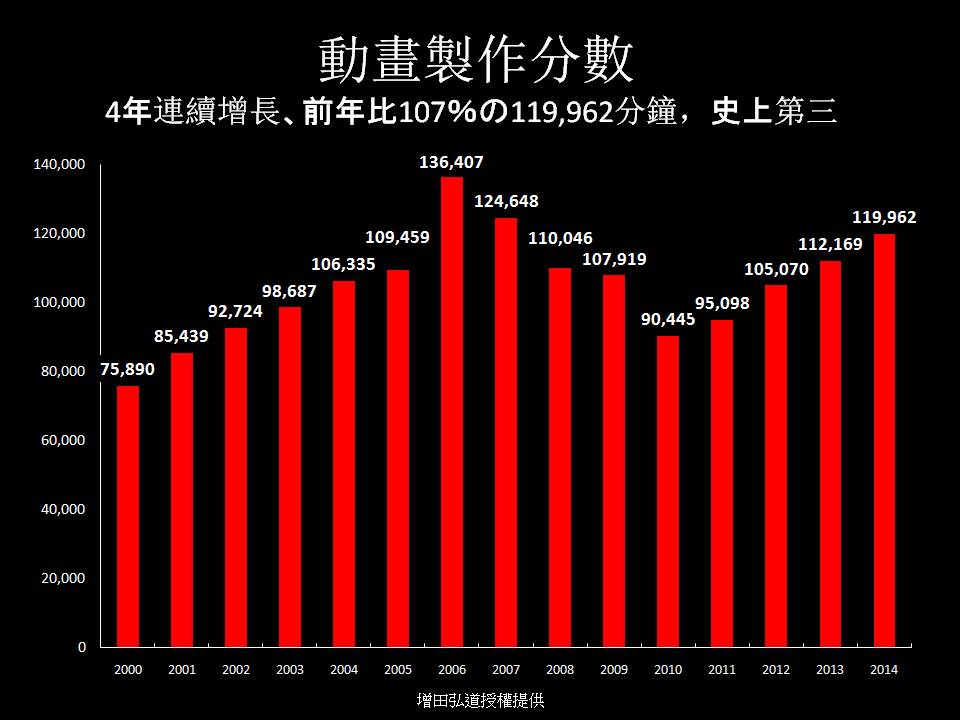

08年由於金融海嘯導致全世界的不景氣,日本動畫產業也陷入嚴重衰退,所幸隔年就馬上復甦,由於網路平台的普及與經營,近兩年(13、14年)整體產值還因此創下新高,作品數量也持續呈現正成長的局面。

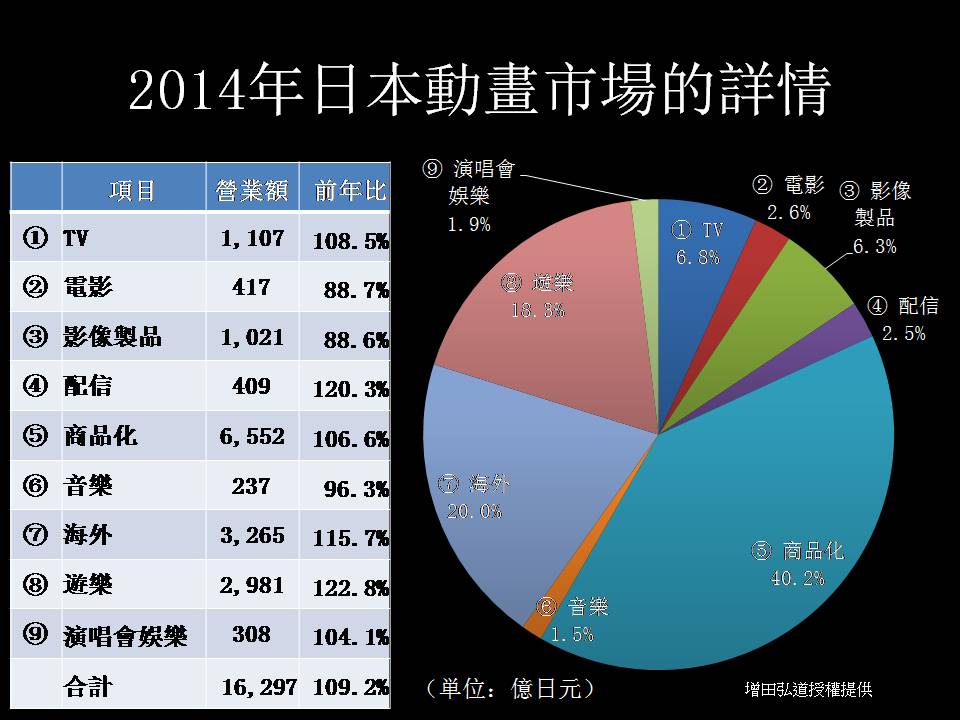

日本動畫產業主要收入來自九大領域:

動畫產業在日本國內具有非常大的影響力,這一點可以從2014年度的電影票房前十名就可以看出:無論是國產或外片的賣座冠軍都是動畫作品,更驚人的是,這十部作品無論是純動畫或實拍影片,所有作品都與"動畫題材"有關,無論是原創、舊作改編、自漫畫或遊戲改編都與動畫息息相關。

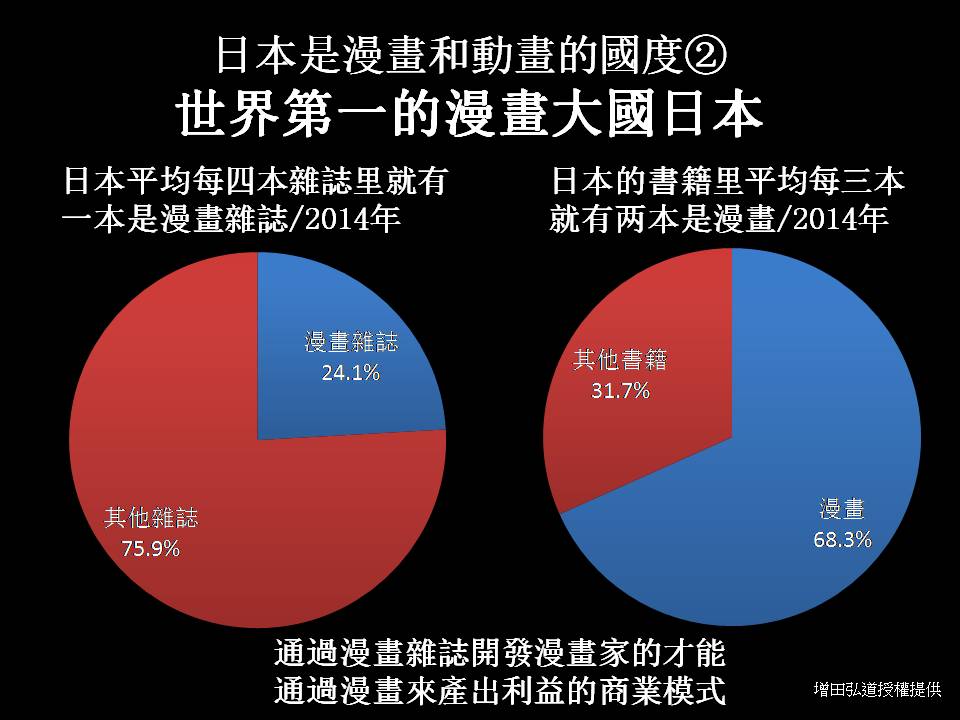

日本動畫產業會如此蓬勃發展的最大原因是來自於漫畫源源不絕的創意,以及國民嗜好漫畫的獨特傳統,日本人到底有多愛漫畫從底下圖表可以窺見一二。

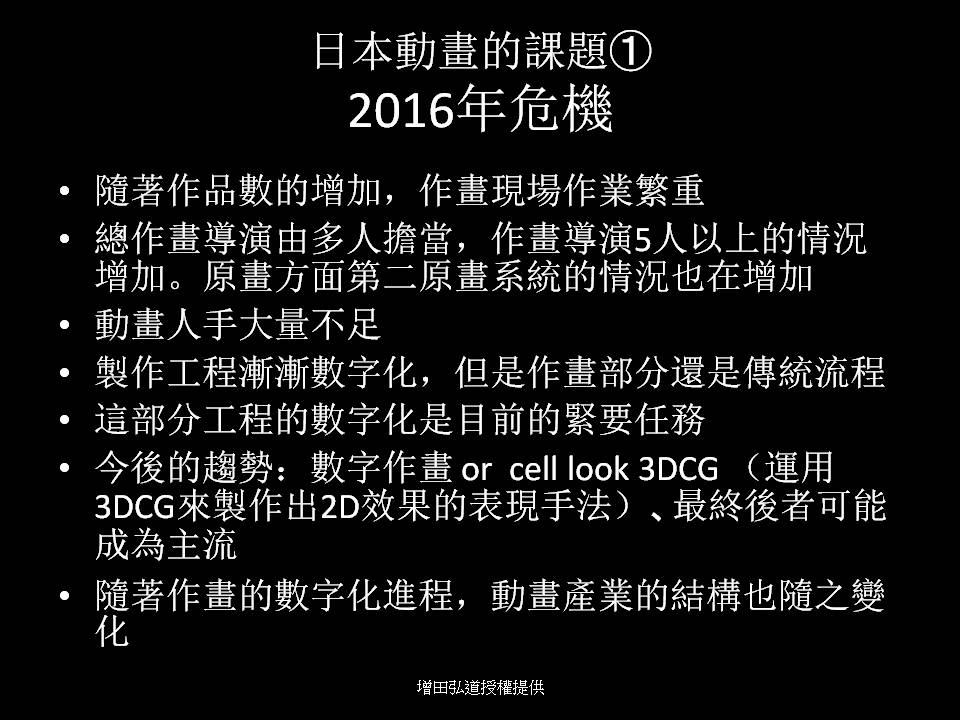

日本動畫產業未來有三大挑戰:

增田老師立馬現場喊話,希望現場有志於成為動畫師的年輕朋友,一定要考慮來日本工作,未來幾年都會是大缺人的時代。關於Cell look 3DCG 可以參考這篇分享文章。

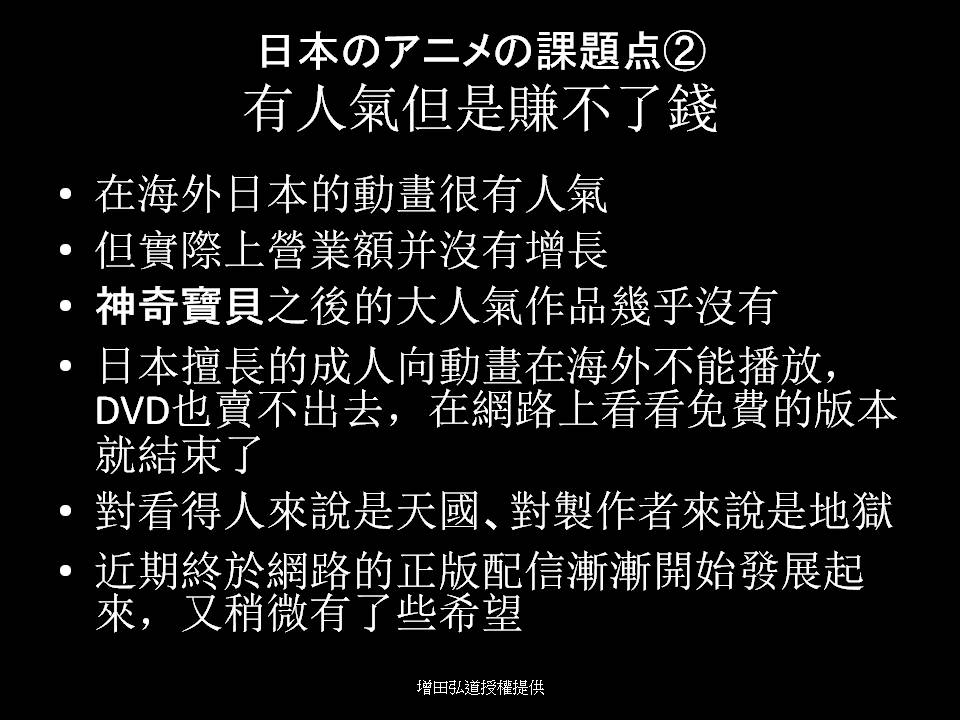

開拓海外市場與網路授權是當務之急,對於像Netflix 這樣的網路串流平台進入日本也表示歡迎。這裡讓小編想到CD沒落與蘋果iTunes崛起的歷史交替,顛覆了全球音樂領域的產業生態,也許日本動畫產業的關鍵就在這幾年裡,只要能讓觀眾透過網路更快速、便利、更即時的取得正版作品,相信大家絕對是願意付費的,這在音樂和電影都已經有成熟與成功的例子。

海外銷售與過去相比甚至還衰退,與日本國內蒸蒸日上的產值背道而馳。

論壇的現場盛況...

(Photo via 徐聖淵 , CC License)

想要了解更多關於增田老師分析日本動畫產業的文章,可以參考底下連結:

【日本】2012年最新動漫產業報告

「日本動畫行銷海外的兩大危機」:盜版與3D動畫

日本人看中国的动漫业