2018-04-23, 週一 19:55

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

Artella 原文出處

STALLING OUT 如果你發現自己開始抗拒思考手上案子時,很可能是因為腦子已經被榨乾,或者是你變得懶散、恐懼,害怕去開始要動手工作的現實面。

因為差不多在這個階段(如果先前都沒有發生過),你會面臨某個關卡,你會開始質疑這整個點子是否可行?為什麼當初我要選這個故事?我居然覺得這是個好點子?是不是該趕快另起爐灶想另一個故事?畢竟,放棄總是比堅持要容易。

放棄?堅持下去?如何做出判斷?這一切只有你才知道答案,最好是再給舊點子幾天時間沈澱緩衝。這時我會很容易受到來自我媽的影響:「生命中有很多事並不好玩,但你還是必須要完成它。」

將一個點子發展成完整故事並不好玩,實際上,樂趣與工作的比例大約將是1 : 9,而且這已經是給樂趣打上比較寬鬆標準的分數了。我也是一直要到現在才逐漸愛上工作這部分,你就可以知道這需要花多少時間。

有些人會說:「不必強求,靈感是命中註定,遲早會從天而降。」但我必須說,在每一個我參與過的案子上,都會遇到某個關卡必須要強迫自己堅持才能走下去。長期看來,堅持比天賦更有勝算。

要連續幾個小時一直專注在想故事是很艱難的,但當你愈常進入這個狀態,你就愈容易維持專注下去,這就像健身,你保持不懈,你就在鍛鍊你的腦袋肌肉。

GETTING NOTES 當我在發展故事時,我常常會像是受到人魚歌聲引誘的水手而偏離航道。

有時候,我會深深陷入某些點子,看不出他們其實並不適合眼前這個故事。這就是為什麼跟我信任的同事一起工作很重要,雖然肯定會經歷一段陣痛期,驚險刺激,有時能碰撞出極大的熱情火花,有時卻可能帶來強大的批評傷害,令人掃興!

但無論如何,與其他人交流你正在做的故事會非常有幫助,兩個理由:

一,拋出想法有助於使你的故事更精煉。

二,你會從他人身上獲得新點子及有用回饋。

換句話說,得到回饋的過程不是被動的,你不能只是坐在那聽他們說。你必須默默地判斷和評估這第一手的回饋:他們這些想法從哪來的?他們的回饋有符合我設定好的作品初衷嗎?他們有哪些點子甚至比我原本想得更好?

記住一點,就算是最有才華的人也不會永遠都是對的,但只有你才知道,什麼是最適合你作品的故事。但如果你選擇完全忽略這些建議,特別是你從各種人得到的各種看法,你很可能會以整個搞砸作為代價。

GETTING LOST 到目前為止,你大概已經跟很多人討論過了,也反覆試過許多不同甚至完全衝突的點子,你可能在這當中完完全全地被困住了。這是正常的,因為我也是過來人。

這時候,作法是回頭去看你的創作初衷來去蕪存菁:當初是什麼點引起你的興趣,讓你開始發展這個故事?故事裡有什麼元素讓你一想到就興奮不已?當初的悸動現在還有持續嗎?還是有哪些其他火花指引你走向其他更好的途徑?

這裡提供你一個聚焦的小技巧:從故事主角的觀點出發,三句話以內交代完整個故事。

這能迫使你捨棄所有細節與多餘的枝微末節,同時能大大聚焦在主角面臨的最大衝突上(最好是主角和另一角色的關係)。這個小技巧不要把它當成學校作業來應付,使用正確合宜的字彙也不代表就會拿高分,這練習的目的,只是為了幫助你誠實專注在故事核心。

Bill Hader 經常協助《南方四賤客 South Park》擔任編劇,他說動畫原作 Trey Parker 曾提過:「將腳本裡的『以及 ANDs』都換成『於是 / 因此 THEREFOREs』。」也就是說,每個事件都有起因,而且是由主要角色的行動所引發。主角A做了甲事,「因此」發生了乙事影響到B。

KEEP GOING 貫穿全篇,謹記故事必須有兩個互為表裡的共同目標來達成。

第一是:藉由故事表達自我,並企圖在情感上也能感染觀眾。

總結來說,這就是為什麼我總是在重寫腳本,放大膽子不斷嘗試再嘗試的原因,一切所作所為都是為了想辦法帶給觀眾感動與娛樂,畢竟他們是為了這個才付出金錢與時間來觀賞作品的。

如果要我為大家劃重點,我想會是這句:「專注在你故事角色之間的關係。」 這也是人性中我們最關心的部分。不然我們怎麼會熱衷討論八卦、論人是非?不然我們怎麼會花好多時間在周遭其他人身上?就算你有很棒的笑點、建構出令人驚嘆的世界觀、或是非常擲地有聲的獨家論述與主題,但唯一能打中觀眾心底的方式,仍然是角色間的互動關係。

SUPPOSED TO TAKE THIS LONG? ?如果上述聽起來很累人,那我必須誠實的說,確實如此。每部我參與的電影都至少都經歷了四年以上的製作期,而且每次都讓我質疑自己到底為何要繼續下去,質疑自己當導演的能力,質疑自己身為一個人的價值在哪裡。拍電影絕對是件苦差事,疲憊痛苦,身心耗竭。

And it’s worth it. 事後來看,我覺得每次創作機會都像是不斷拓展我生命深度的珍貴禮物,就算從來沒有其他人觀賞作品,只有我孤芳自賞,我仍會認為自己超級幸運才能擁有如此機會(編:這句話值得和要做動畫畢製的所有畢業生共勉)。

而且更棒的是,每一次我們做出了些什麼,就有機會去影響別人走向更好的人生。假如有人因為看了你的作品而歡笑、哭泣、深思其中意涵,都代表你與他們的人生搭上線了 - 與人產生連結是我們創作的初衷,而讓角色間產生連結則是說故事的核心。

沒錯,這要下許多工夫,但這努力可以說是榮幸、是藝術、是契機。

作者介紹

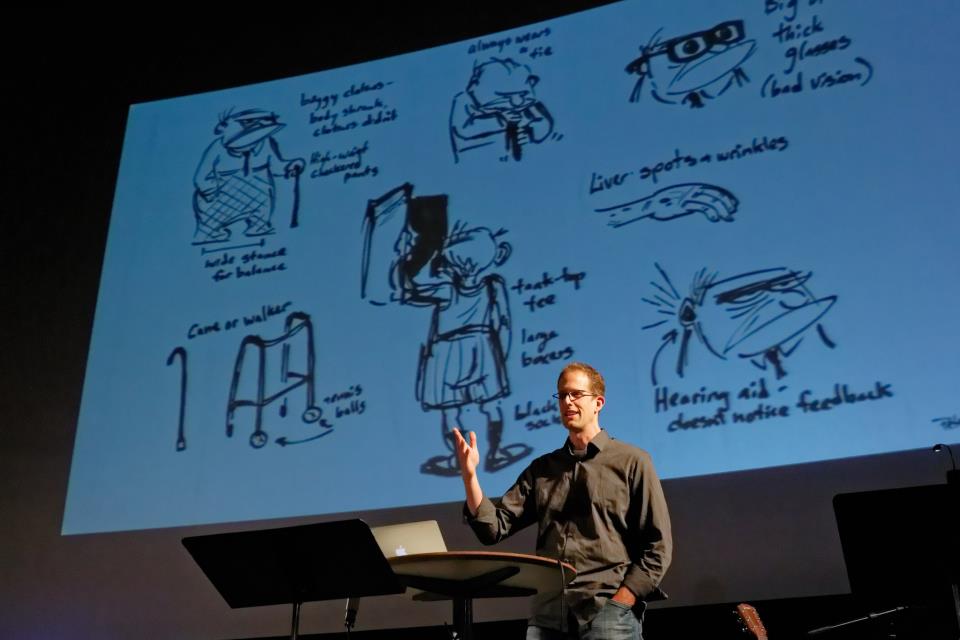

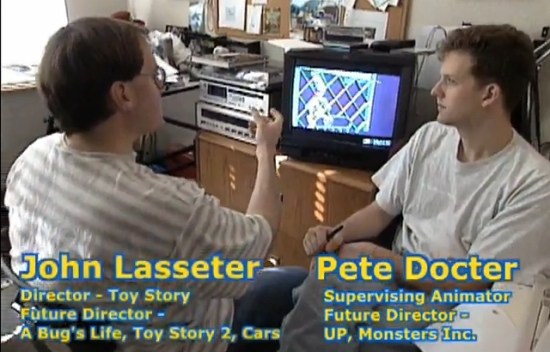

Pete Docter 《腦筋急轉彎》、《天外奇蹟》、《怪獸電力公司》的導演。角色動畫師出身,皮克斯的第十號員工,曾獲六項奧斯卡提名,得到兩次最佳動畫長片獎項。

Artella 專屬視覺創作的協作平台,能配合動畫製作流程上傳各種素材,並與全世界的藝術家建立連結、合作。

翻譯 曉彥 / 校對 師堯

[ 本文由 Artella 授權翻譯,未經同意請勿轉載 ]

2018-02-12, 週一 19:23

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫前製

分類: 故事與腳本

Artella Blog 原文出處 / Photo via StarTribute

Where do you get your ideas? 這大概是我最常被問到的問題之一,但老實說,大家似乎對於創作過程有點誤解才會有這樣的問題。

過去我總是以為,對於某些天才創作者來說,靈光乍現就像是理所當然的事情,像是:華德‧迪士尼、宮崎駿,他們的動畫電影完全體現了自身的天賦異稟,才華洋溢的創造出了許多經典作品,比如:《小飛象》、《木偶奇遇記》、《神隱少女》...等。

但真相是殘酷的,我閱讀了成堆的迪士尼電影的製作筆記,也曾經當面向宮崎駿請教他的創作流程,還參與了所有皮克斯作品的創作過程,甚至有幸執導其中三部作品:《怪獸電力公司》、《天外奇蹟》、《腦筋急轉彎》,但沒有一部是靠靈光乍現的點子而發生。

好點子從來不是天上掉下來的禮物,而是由地表逐一累積而起。

每個乍看精彩絕妙的故事,都得花上好幾年的修改與潤飾。

所以真正的問題並不在於從何處獲取靈感,而是:如何將靈感拓展成為完整的故事?

令人感到挫敗的是,我並沒有理想的按部就班計畫表提供給大家。

事實上,每個專案都很不一樣,所以我必須先事先聲明,底下內容會有畫骷髏頭和打叉骨頭的警告標識:不當用法將導致疾病與死亡。以下有些方法可能不適合你,甚至未來也不一定再適用於我。畢竟創作是探索旅程,而不是已規劃好的按圖索驥。

在探索旅程中,你肯定會迷失方向,而且這是必經之路。如果你從未徬徨過,很有可能是因為你正走在一條已經有人走過的路上。

好了,接下來就讓我們來看看,前方的路會長怎麼樣?

WHERE TO START? 對某些創作人來說,持之以恆的推進是他們面臨的最大挑戰。

但就我個人而言,我覺得起頭和前進同樣困難。畢竟前方有多如繁星的點子等著被發掘,光要辨識哪些才是「好點子」,就已經很不容易。

當我起頭時,我會保持開放的留意任何引起我興趣的可能性。它可能是一個概念、一則隨意聽來的笑話、一項新科技、一種感受、一些我的人生經驗(迎接小孩出生、旅行迷路、分手)...等等,任何經驗都可以,沒有一定要遵照哪些特定規則。

《怪獸電力公司》的發想來自於我小時候的信念,我一直相信:一定有怪獸躲在衣櫃裡,等著跑出來嚇我。《天外奇蹟》啟發自我想要逃離塵囂的渴望,一走了之的遠離這個瘋狂世界。《腦筋急轉彎》則是一個練習,有什麼故事概念無法用寫實呈現,必定得透過風格化的奇想來表達?

我通常會將點子列成清單。但不是列在第一個就是最好的。找出好點子就像挖寶藏一樣:你可能會在淺層先發現幾枚硬幣,但通常裝滿金幣的位置會在更深一點的地方。

所以,這個階段不需要對點子作出批判或評價。不要盡信那些教你一定要怎麼說故事的工具書,你需要清楚的是你想表達的主軸是什麼,清楚了才能帶出其他東西。因此在這階段最重要的是,你要問自己:這有趣嗎?這點子能刺激你想更多嗎?

THE EARLY DAYS 如果我的確找到一個喜歡的點子,我會自由聯想。讓這個點子延伸出去 - 四面八方連結到各種方向,然後再加上跟這點子相配的可能組合。

有時候,有些點子會變成和一開始完全不一樣的東西;有時候,它們會在這個過程中就變得索然無味、不再好玩了,或是你會發現,它無法提供更深的情感面向。

以《怪獸電力公司》為例,這個階段我會開始問自己一大堆關於這個主題的各種問題:我最先想到的是什麼?怪獸是如何潛入孩子的房間?怪獸如何離開房間?我會問一大堆問題,然後提出一大堆解答 -通常每個問題都會先有好幾個可能答案。

動畫作者 Mo Willems (芝麻街)提過,點子就像種子。你撒下種子,耕耘滋養,很多種子會萎縮死亡,有些會破土長成小巧精緻的花,有些則能長成大樹供你伐下成為木材。但一開始你無法從種子外觀就清楚辨認出它們將會長成哪一類。

當然,還是有跡可循,我發現有些主題常常伴隨著特定的故事主軸與概念出現。像是,你想說一個和螞蟻有關的故事,就很難不去討論到群體和諧、社會期待、個人與團體的關係等議題?再想想看那些討論怪獸的故事,是不是到最後都是在討論「恐懼」的不同面向呢?當然不是每次都一定如此,你甚至可以反向操作,試試看移去這些跟你主題高度相關的連繫概念又會長出什麼?但有時候,將切入點放在這些高強度的連繫概念上,會讓點子更有發展著力點。

gettyimages )

RESEARCH 在皮克斯,我們非常非常非常重視要做好足夠的研究功課,而且有很好的理由支持我們這麼做:因為新資訊可以供給專案更多養分。你搜集越多,你的選擇越廣。任何事實或概念都有可能指出一條嶄新的方向。這也是為什麼我們常常被要求要寫下我們對點子的感受、知道的事情,因為每個人其實都是一個活動的資料庫。

更好的情況是,如果你可以找到對你主題領域擁有熱忱的專家,他們的熱情會感染你。有一次我與種植杏仁的農夫對話 - 你可能覺得不是什麼會讓人興奮的話題 - 但我發誓,他的言談讓我心跳加速!他衷心喜愛他種植的杏仁,那天我回去,充滿著全新生命力來看專案。

延續 Mo Willem 的種子比喻,做研究就像肥料一樣 - 滋養你手上的計畫,在新的地方開花結果。

必須說明的是,有時做研究並不直接適合你手上的案子。對我而言,尋覓好玩但非立即必要的事物,往往可以帶來一些真正有意思的事物。也許這是因為 - 至少對我是這樣 - 寫好一個故事是一趟探險,而不是執行一項已知任務。

pixartimes )

COLLABORATORS 有些人和夥伴工作時最能激發潛能 - 有人可以一起反覆琢磨點子,互相激勵彼此邁入新領域。

尋找跟你投緣但思考模式相異的人,這樣他們能帶來很不一樣的討論。

意見相左沒什麼不好,如果你和工作夥伴在每件事上總是意見一致,那要兩個人幹嘛呢?只要確認你們是針對創作有不同意見,而不是爭論誰比較聰明或誰能主導較多就好。此外,你們也要安排一些時候分開工作,在各自領域上都能獨當一面。

slashfilm )

LEFT BRAIN 到這裡,差不多是我開始將我的直覺和理智統整起來的時候了。我知道還有些事需要完成,才能讓點子發揮最好。就好像我現在已墜入情網,但到底未來要如何經營這段關係呢?這個點子最後會不會變成耗費我數月心神的膚淺阿呆或怪胎?

容我再次警告各位,我在這裡所提及絕對不是保證成功的公式。我能說的當我在發展點子時,我通常會從下列事項延伸~

1.令人印象深刻的概念 An engaging concept

2.情感面 Emotional heart

3.角色個性 Character Al Capone 不會是你想要一起生活的人,但也許共進一頓晚餐聽起來還不錯?

大多時候,我總是會遺漏一個或更多這些必要元素在我的故事提案(pitch)中,以至於我要很努力把他們加進來。更糟糕的是,它們常稍縱即逝,並不因為昨晚他們看起來完整堅固,今天就會依然牢靠。我總是要不停的更新與再評估。

作者介紹

Pete Docter 《腦筋急轉彎》、《天外奇蹟》、《怪獸電力公司》的導演。角色動畫師出身,皮克斯的第十號員工,曾獲六項奧斯卡提名,得到兩次最佳動畫長片獎項。

Artella 專屬視覺創作的協作平台,能配合動畫製作流程上傳各種素材,並與全世界的藝術家建立連結、合作。

翻譯 曉彥 / 校對 師堯

[ 本文由 Artella 授權翻譯,未經同意請勿轉載 ]

2017-04-09, 週日 16:47

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫前製

分類: 角色與美術

作者:涂瑞珊 / 原文出處:獨立遊戲開發者分享會

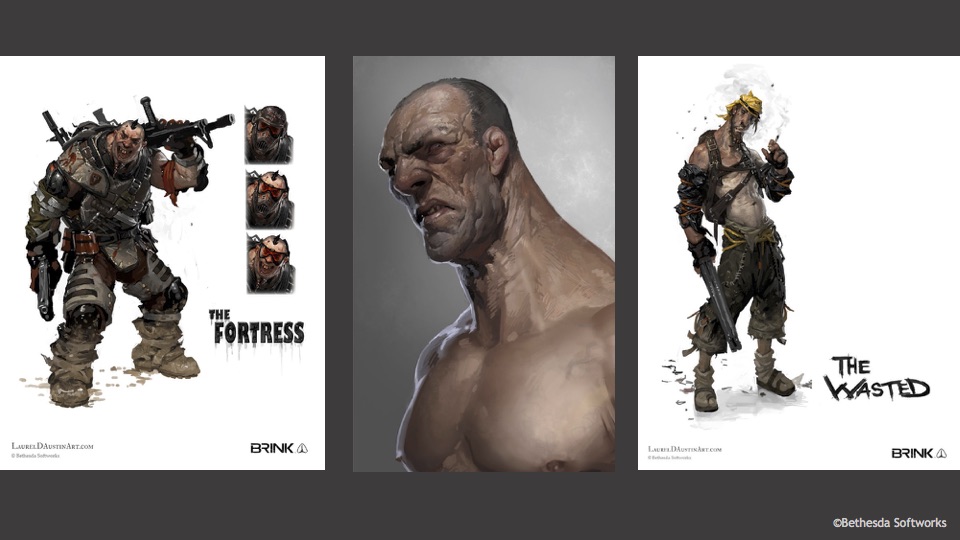

角色概念藝術家們的觀察(三)會說故事的表情 創造一個強而有力的角色在遊戲開發之中有相當程度的重要性,而如何創造一個好的角色沒有固定的方程式,所以此講座邀請了 Justin Thavirat , Richard Lyons , Laurel Austin , Claire Hummel , Simon Stafsnes Andersen 分享他們在角色創造上的技巧、風格、方法等等。此文分了三篇撰寫,此為第三篇。延伸閱讀:(一)如何呈現角色設定 、(二)用視覺說故事

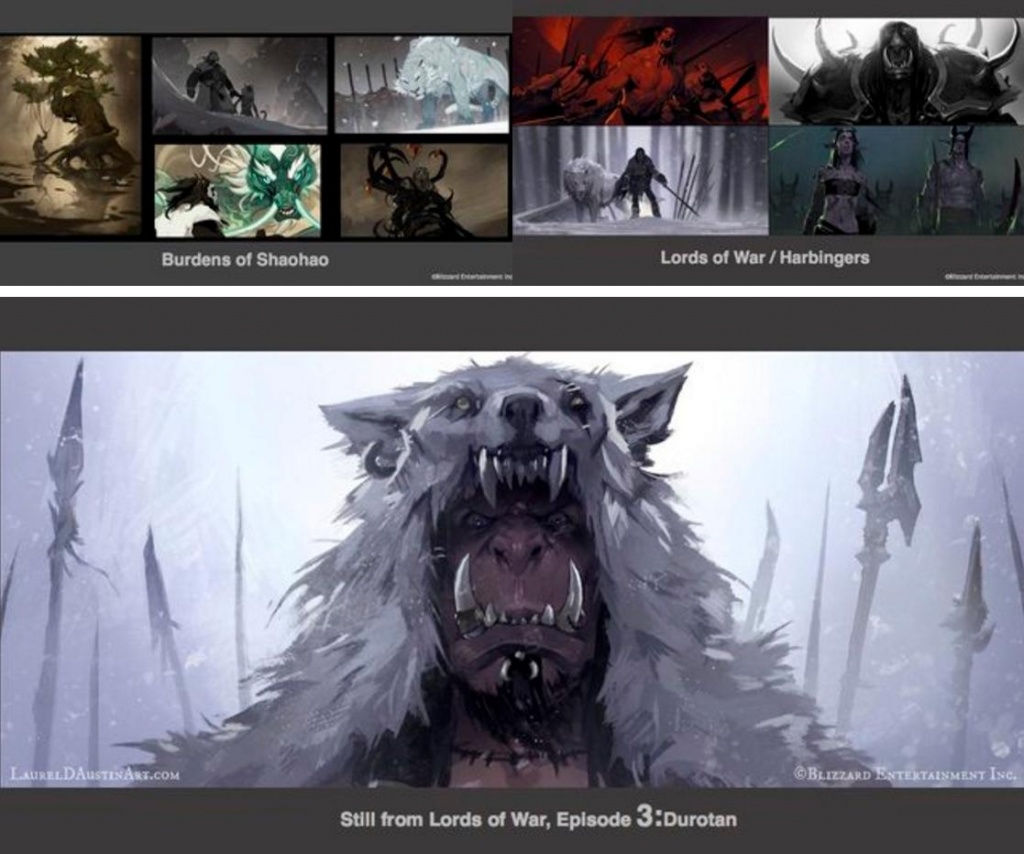

Laurel Austin,Blizzard Entertainment 的 Principal Artist,她目前在 Blizzard 主要是做宣傳美術,例如 ⟪Hearthstone⟫、⟪Starcraft⟫、⟪Diablo⟫、⟪Warcraft⟫,之前他也在一個第一人稱射擊遊戲 ⟪BRANK⟫ 做過 Concept Artist。

最近她在 Blizzard 做 2.5D 的動畫美術:⟪The Burdens of Shaohao⟫、⟪Lords of War⟫、⟪Harbingers⟫,她一直很喜歡畫臉部表情,尤其在 ⟪Lords of War⟫ 製作時,她更加感受到表情如何幫助說好一個故事,並且花很多精力在角色如何清楚地表達情緒是很重要的,這改變了她如何看待一個角色的方式,不管是 concept art 或是宣傳美術,她都盡可能的展現這個角色背後的故事以及情緒。

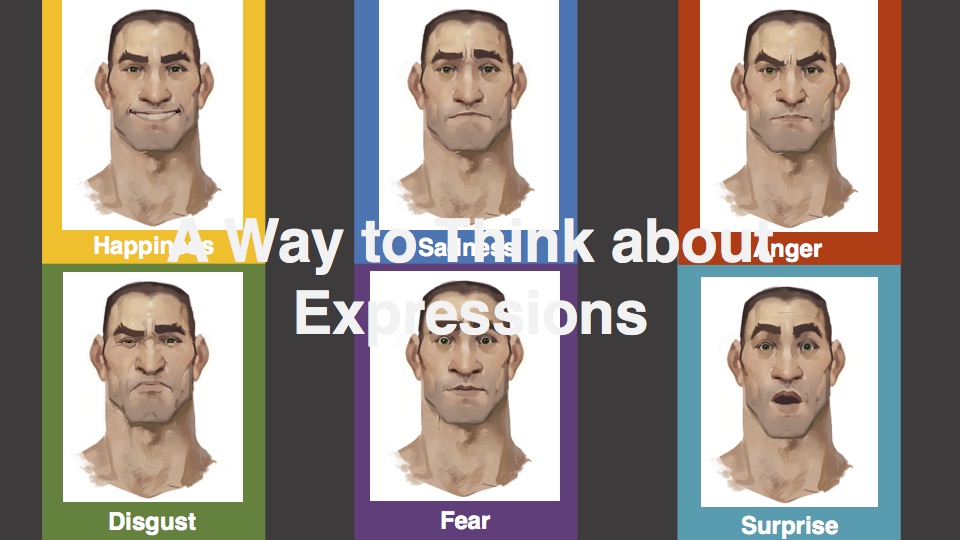

六個基本情緒 所以,她今天要來分享她是如何以心理學的角度解構情緒與表情,這個分享他會從六個基本情緒發展,分別是開心、悲傷、憤怒、厭惡、恐懼、驚訝。

每個基本的表情都是由細微的五官動作所組成,而我們應該視那些細微五官動作為角色表演的元素,在日常生活中,我們通常是直接接收到對方表情背後所指涉的情緒,而沒有注意到組成這個表情的元素。

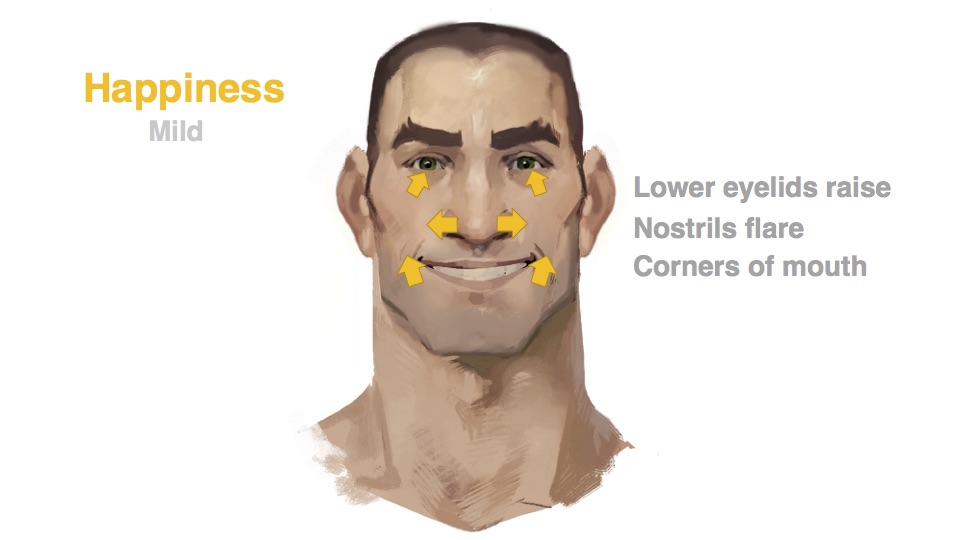

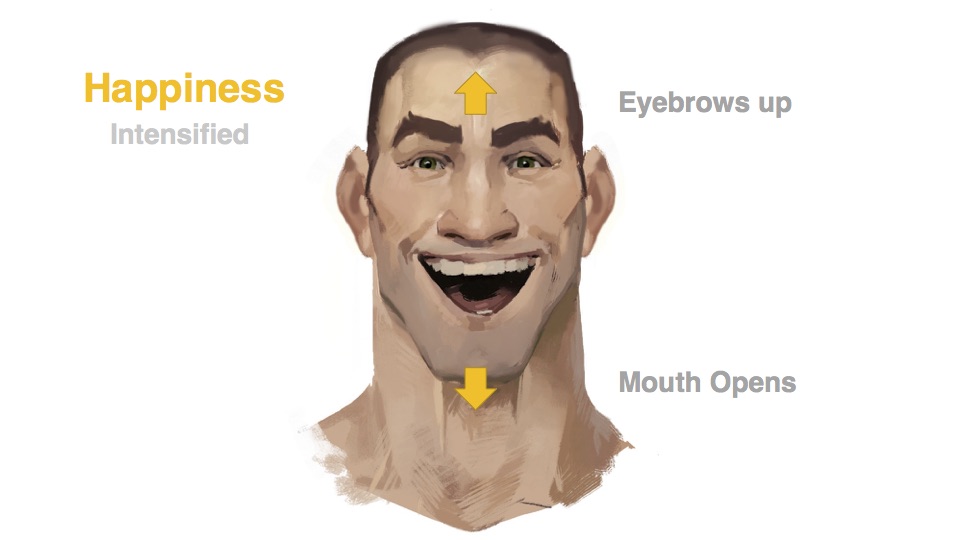

開心 因為平常沒有注意到組成表情的元素,導致當我們問:什麼樣的表情是開心時,通常得到的回答就是「微笑」而已,但對大部分的美術而言,是比單純微笑還要更多的。開心會嘴角往上,鼻孔會擴張一點,因為左右兩頰牽動了鼻子的肌肉,以及下眼瞼的抬升,這是真切的開心,而不是假笑。

如果我們再把開心這強化,又會加進不同的元素:眉毛抬高,嘴巴張開。

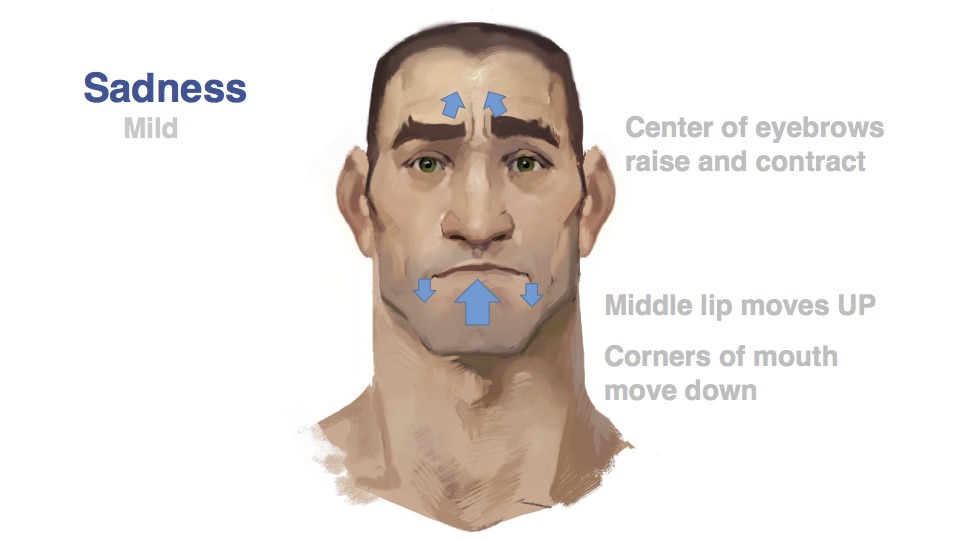

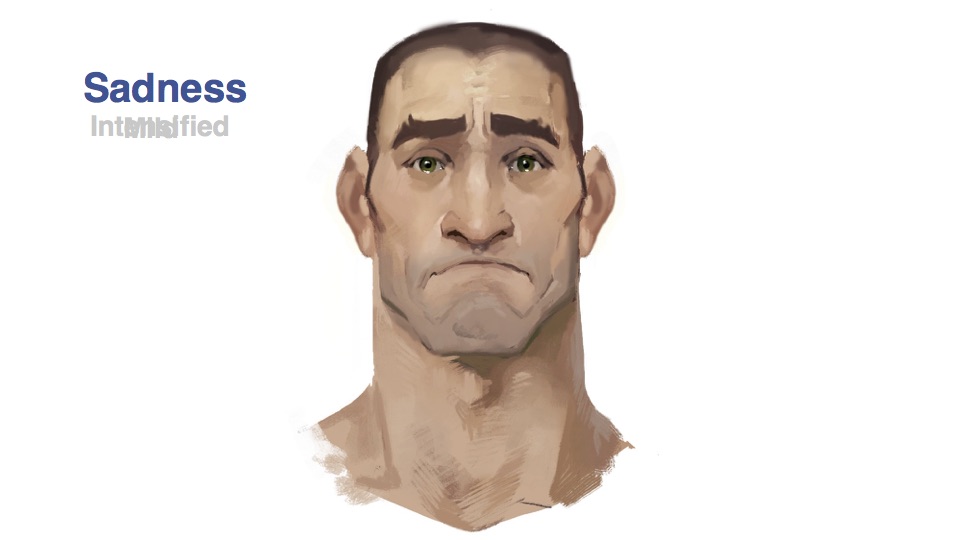

悲傷 很多人會注意到的是嘴角的下垂,但人們不知道是,部分嘴角的下垂是由於嘴巴的中央上提而導致,另外還有眉毛中央上揚並集中。

要強化悲傷的做法是:強化眉毛與嘴巴,甚至加點淚水。

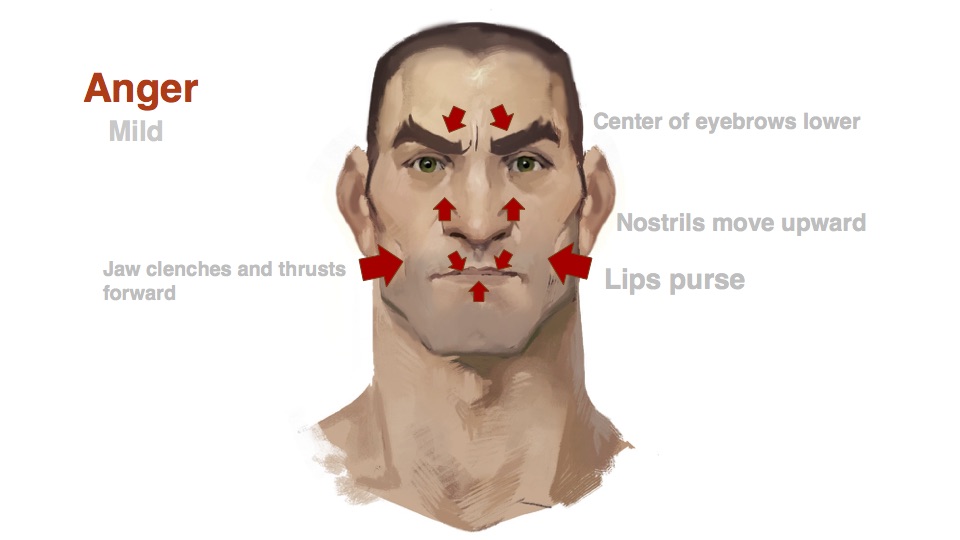

憤怒 組成的元素是:稍稍抿嘴脣,下巴內縮並往前推,鼻孔往上提高,眉毛的中央往下。

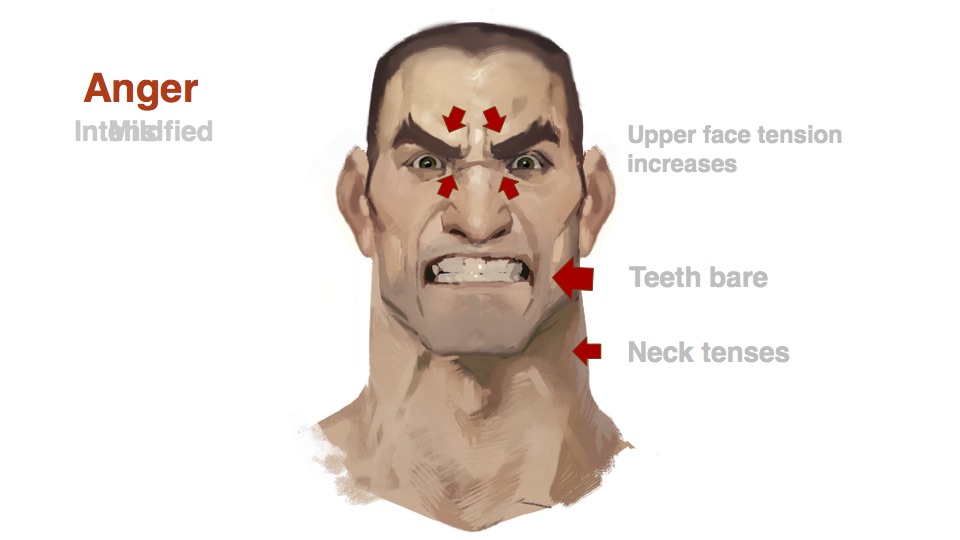

使憤怒更強烈的方法是,鼻子與眉毛的肌肉集中壓縮,另外值得注意的是臉的下半部,牙齒及脖子的緊縮由於頸闊肌 (platysma) 的牽動,這是 Laurel Austin 最喜歡的肌肉,它分布在從下巴到鎖骨的肌肉,就在皮膚的表面之下,而這就是那些漫畫英雄在打鬥時的脖子肌肉線條,當我們牽動臉的下半部,就會用到頸闊肌。

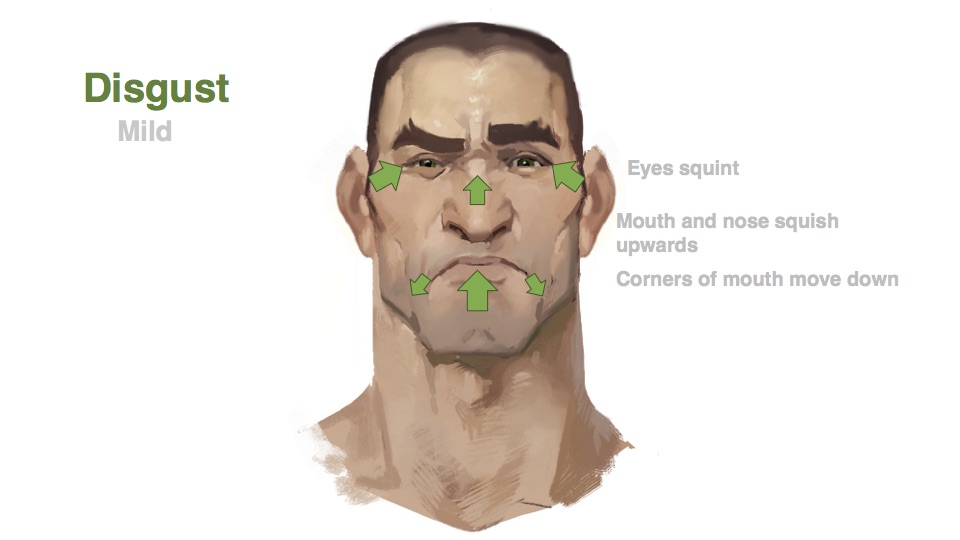

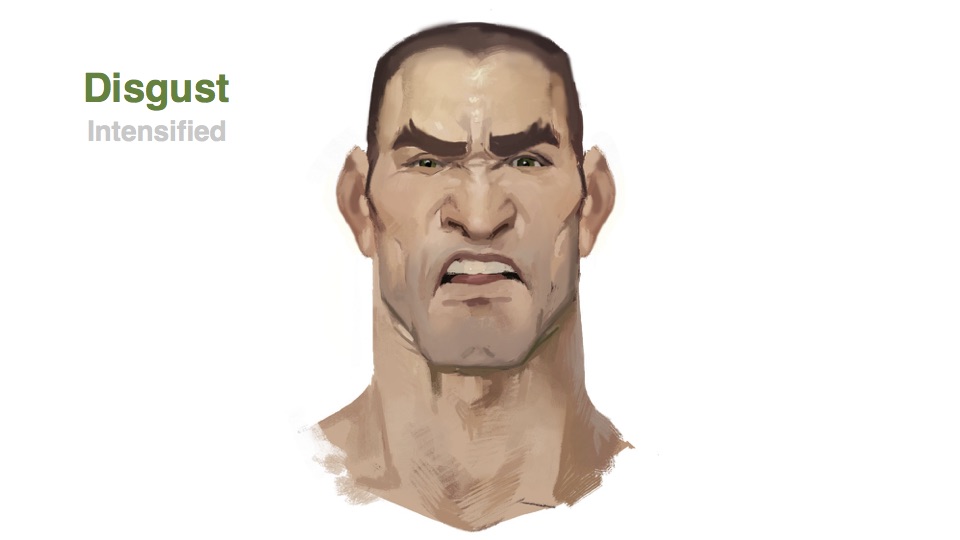

厭惡 把厭惡這個情緒想成是角色想要逃離或遠離某個討厭的東西,嘴巴與鼻子往上推,嘴角往下,瞇著眼睛,不一定要有眉毛的動作。

要表現出更強烈的厭惡除了可以強化那些元素,還可以再加入舌頭微微吐出,像是要吐掉什麼噁心的東西一樣。

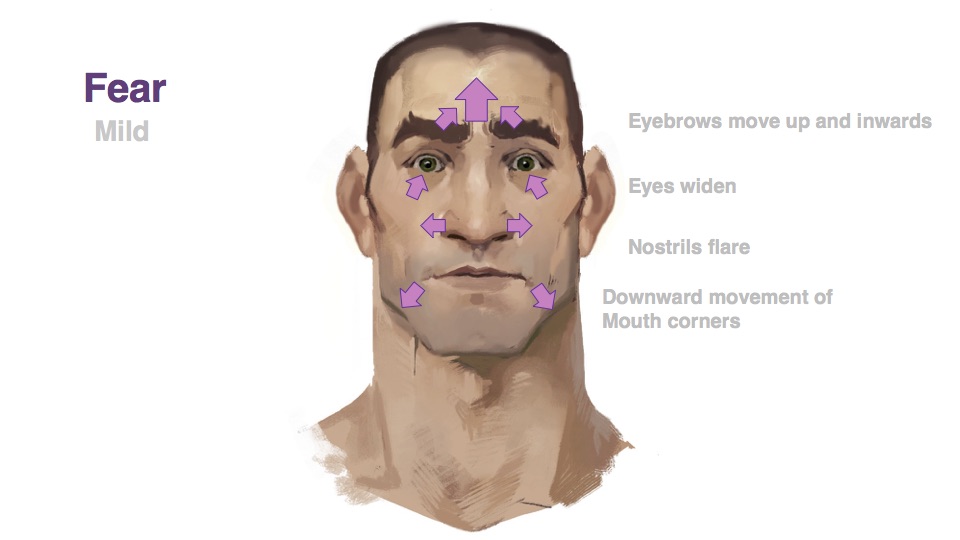

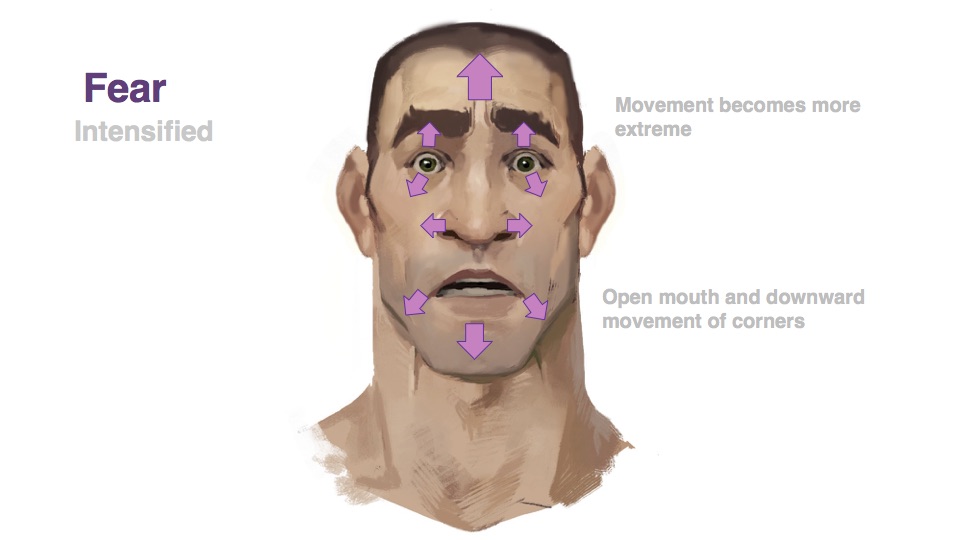

恐懼 的表情是,眼睛睜大,鼻孔擴張,眉毛的抬高與往內集中,以及嘴角的往下。

強烈的懼怕是五官動作變得更大,嘴巴的張開與鼻子的擴張是為了能吸到更多的空氣,和先強提到開心的表情,因兩頰的肌肉牽引鼻孔擴張是不一樣的。

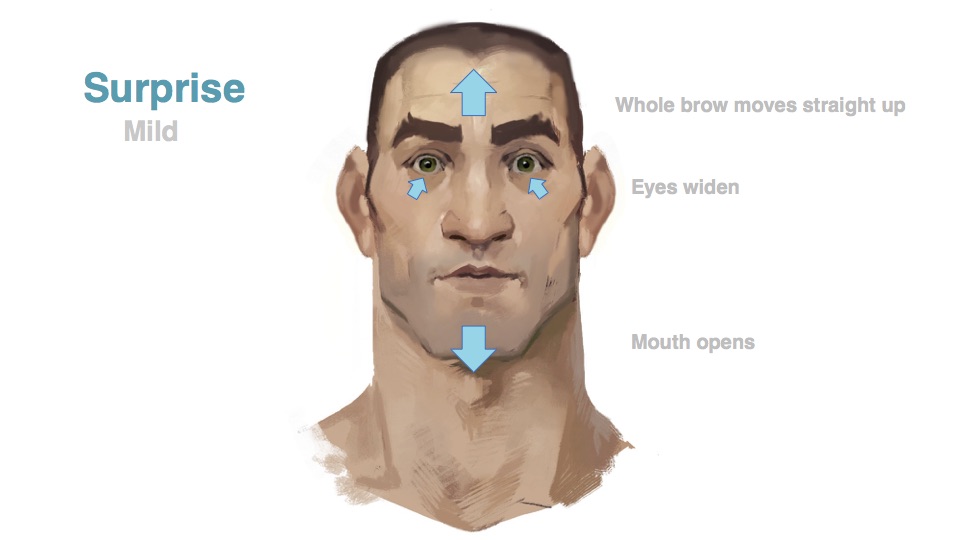

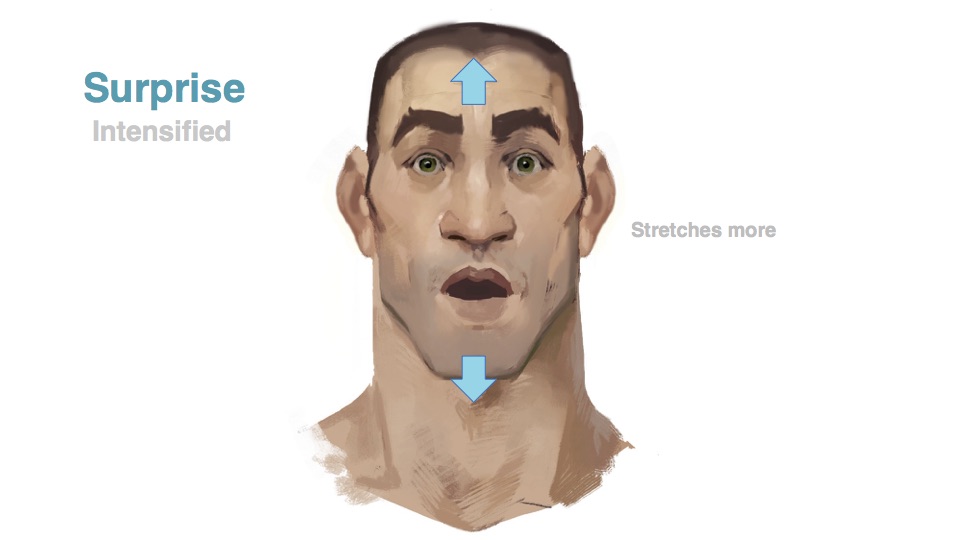

驚訝 的表情:整體眉毛上揚,眼睛睜大,嘴巴張開,你可以看到下巴往下嘴唇可以依然抿著。

使之更加誇張的方式是上下拉扯更多。

這些都是簡單基本的表情,在日常生活較容易觀察得到,那如果我們把情緒結合呢?這是開始有趣的地方,我們可以將一個情緒加上另一個情緒,而得到很有趣又細微的表情。

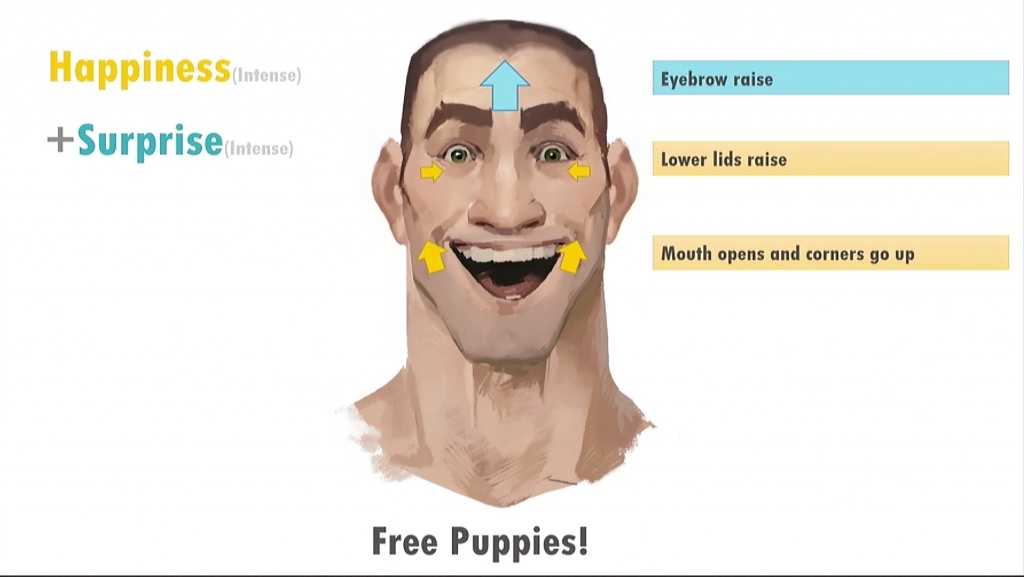

組合 例如:開心+驚訝 = 免費的小狗狗!可以觀察到因為驚訝的眉毛上揚,以及開心的下眼瞼上揚、嘴巴張開嘴角上揚。

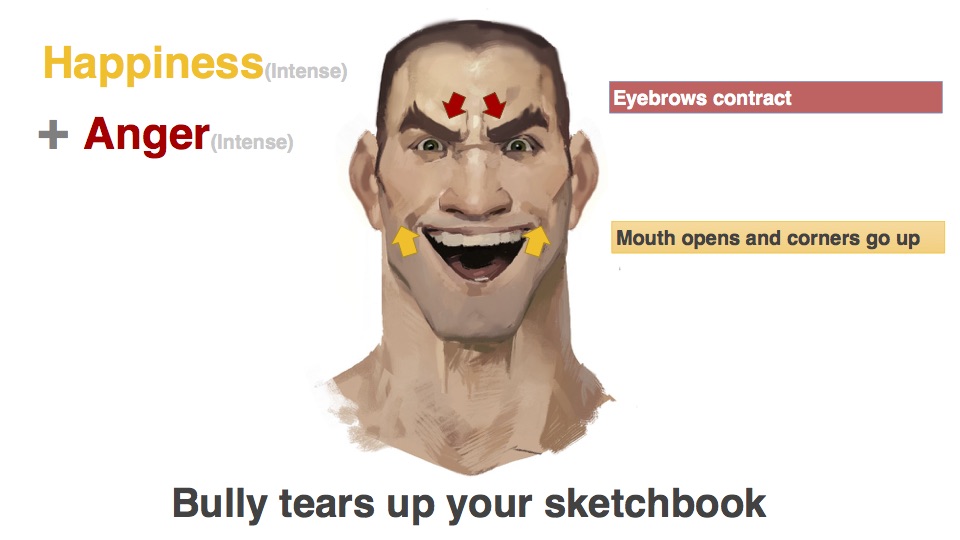

或是用憤怒取代驚訝,嘴巴還是一樣的,但眉毛相反,就說了不一樣的故事,比如惡霸撕爛了你的素描本。

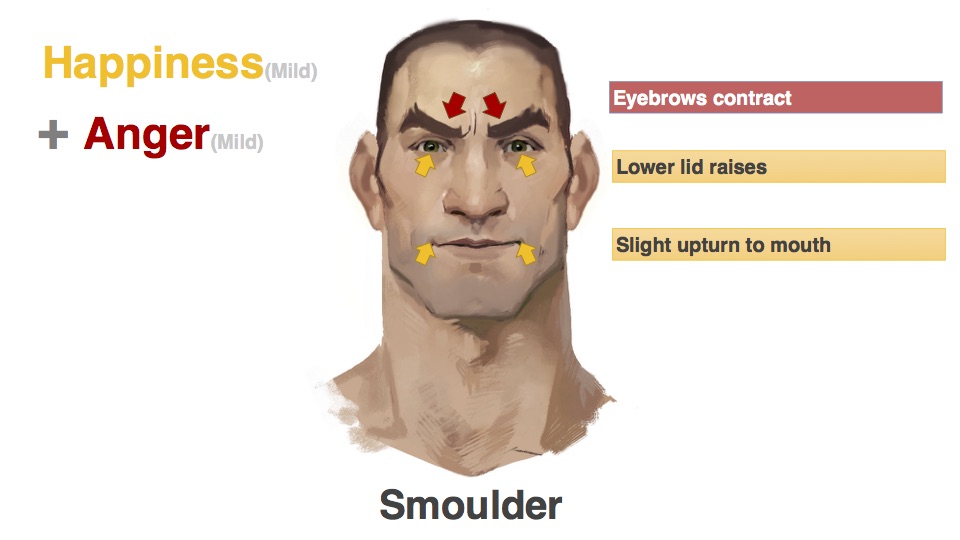

如果調整了開心加憤怒的程度,可以得到一個非常好用的悶騷性感表情,就是遊戲盒封面寫實人物或是時尚照的模特常常會用的表情。嘴巴輕微的向上,下眼瞼提高,眉毛中央往下。

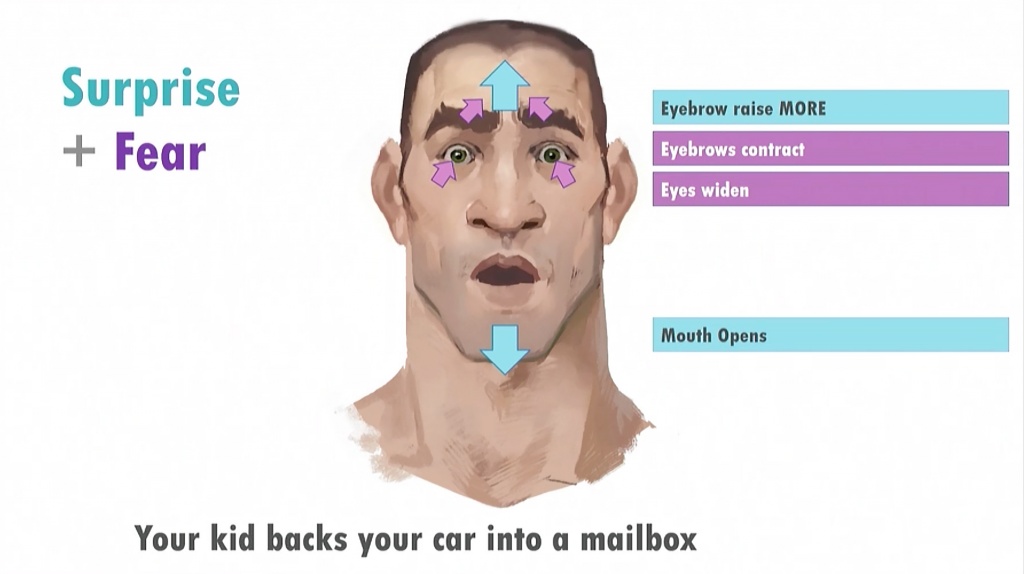

有時候我們也會需要根據精準的故事情節而定,比如你的小孩倒車撞倒郵箱。驚訝加害怕,嘴巴張開、眼睛睜大、眉毛集中往上。我們必須判斷哪個元素對於這個情緒特別重要,是不能捨棄掉的,例如在這個表情,眉毛的集中對於展現恐懼是不可少的。

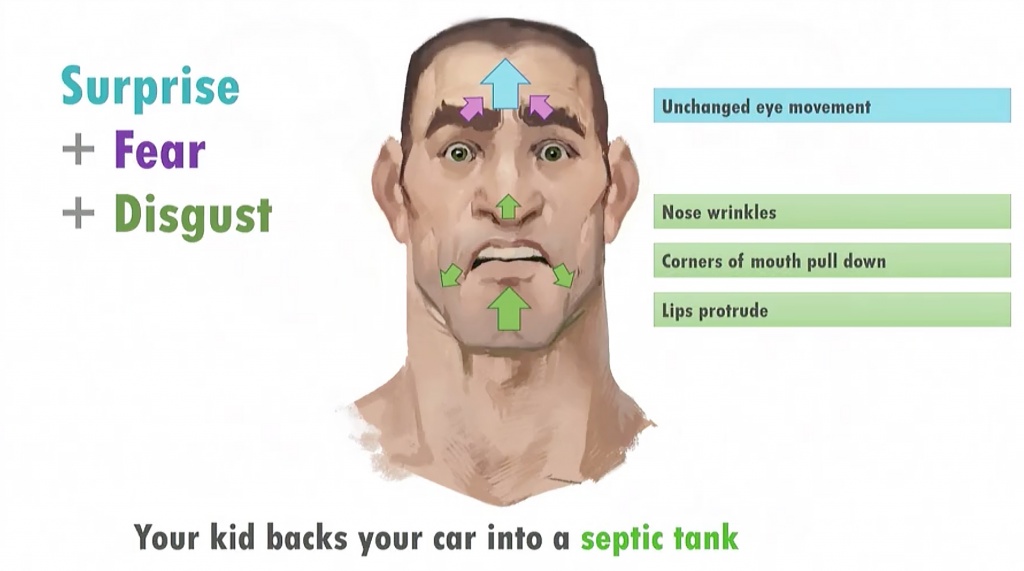

視故事情節,可能會需要加入第三種情緒,例如,你的小孩倒車撞倒廚餘桶。驚訝加害怕加厭惡,與驚訝加害怕的眉毛一樣,但因為厭惡,鼻子往上、嘴角向下、嘴唇往上,還有因為驚訝嘴巴微微地張開。

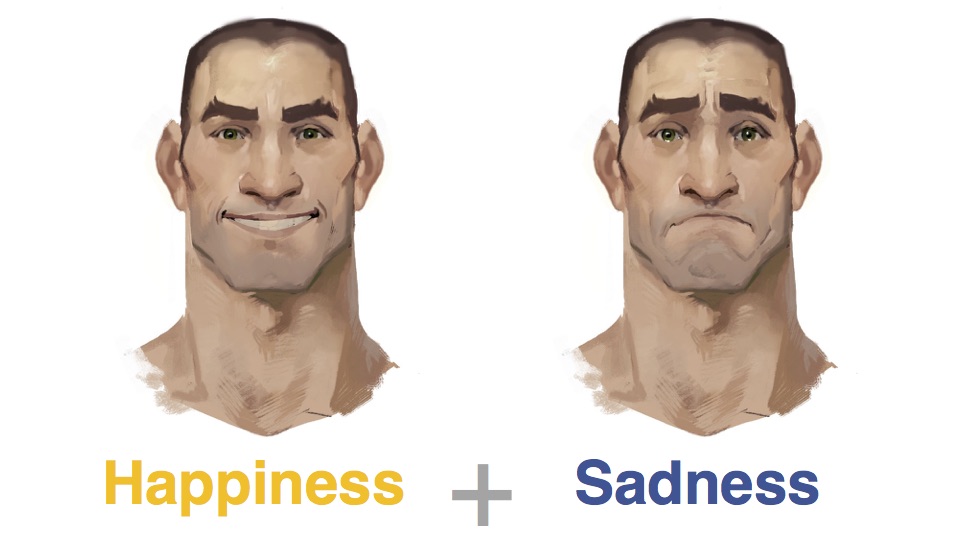

你也可以將相反的兩個情緒相加,變成一個非常棒的情緒。她鼓勵大家非常值得實驗將兩個情緒或多個情緒相加,看看會變成什麼樣的故事。(上圖是兩種情緒,下圖是相加的結果)

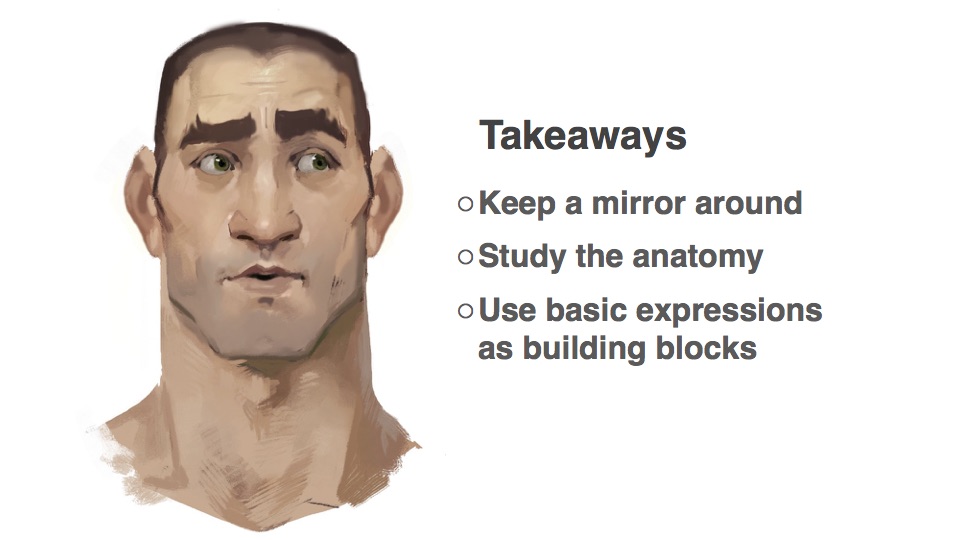

最後 該如何在表情展現上進步呢?

隨時有個鏡子,仔細觀察你自己的臉部表情 。

研究解剖學,臉上有非常多的肌肉,你不用懂每一個肌肉,但有它們組成的方式,可以研究這塊肌肉是如何牽動另一肌肉。

用基本的表情像是磚瓦一樣,研究簡單的表情可以幫助理解更複雜的表情 ,她舉的以上那些例子只是微乎其微,就像是畫畫一樣,這邊沾一點這個表情,那邊沾一點這個表情,可以組成無限個可能性,例如失去理智、自大、不耐煩等等複雜表情。

這些表情研究幫助她使角色有更多層次,希望也對各位讀者們有所幫助。

-本文由獨立遊戲開發者分享會 授權,未經允許,請勿轉載-

2017-04-08, 週六 14:59

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫前製

分類: 角色與美術

作者:涂瑞珊 / 原文出處:獨立遊戲開發者分享會 / 圖片出處

角色概念藝術家們的觀察(二)用視覺說故事 創造一個強而有力的角色在遊戲開發之中有相當程度的重要性,而如何創造一個好的角色沒有固定的方程式,所以此講座邀請了 Justin Thavirat , Richard Lyons , Laurel Austin , Claire Hummel , Simon Stafsnes Andersen 分享他們在角色創造上的技巧、風格、方法等等。此文分了三篇撰寫,此為第二篇。延伸閱讀:(一)如何呈現角色設定 、(三)會說故事的表情

Claire Hummel,Campo Santo 的美術總監,製作遊戲已有十年以上的資歷,製作 XBOX 遊戲已有六年左右,曾參與製作《神鬼寓言:傳奇》(Fable Legends)、《落日飆神》(Sunset Overdrive)、《Westworld VR》、《生化奇兵:無限之城》(BioShock Infinite)。

這次的分享著重在造型設計上,視覺可以說出一個故事,角色的社交關係、身份地位、文化、職業、在遊戲中的作用等等。

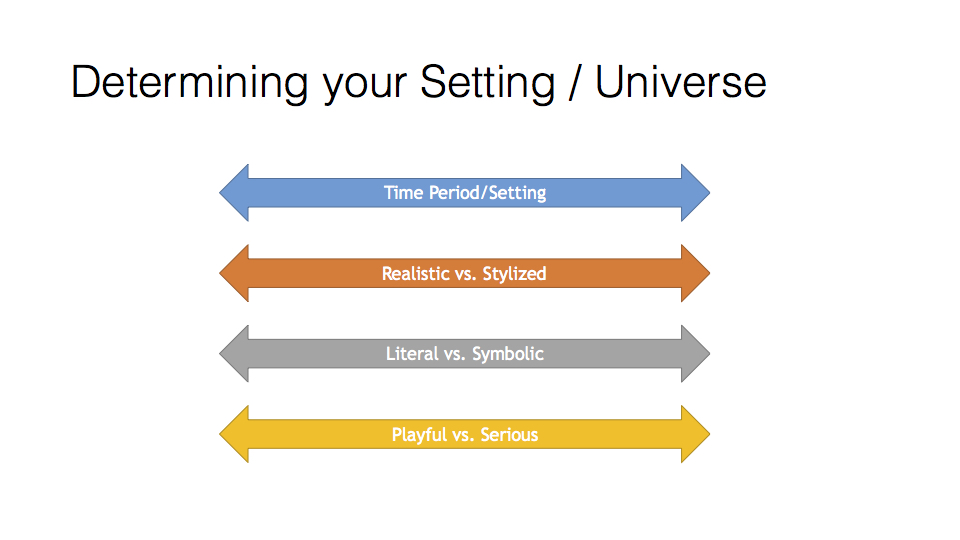

確定你的角色設定與世界觀 創造角色造型的第一步,想當然爾很重要的是確定你的角色設定與世界觀,有很多分類的方法,這只是其中幾種。

時間設定:是過去某個歷史時代還是某個未來。

遊戲畫面風格:是寫實的還是風格化的。

真實或象徵性:服裝是真實的如我們現在的日常穿著,或是象徵性如電影《第五元素》的造型。

遊戲的性質:是輕鬆的還是比較嚴肅的。有些遊戲就是嚴肅但風格化,或是輕鬆但寫實的。

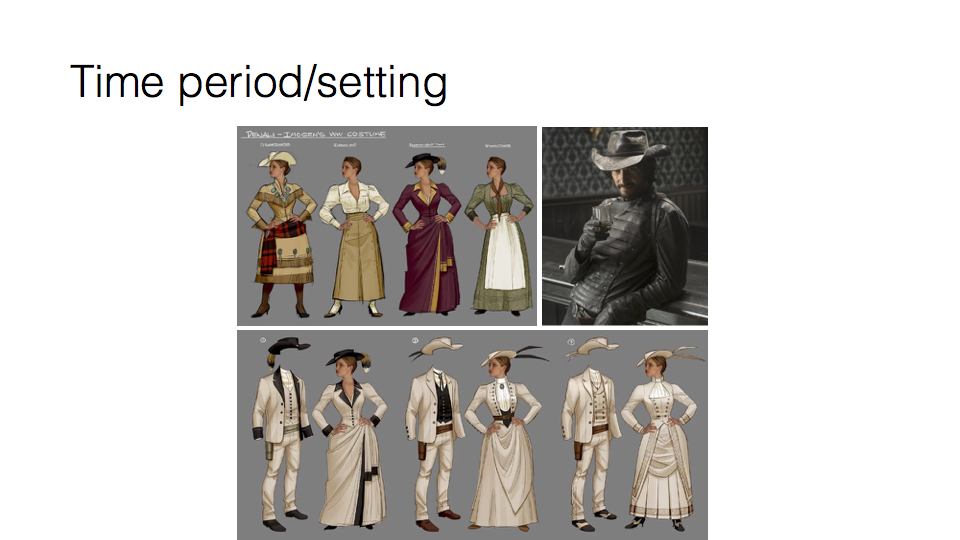

時代設定 歷史時代造型設定是 Claire Hummel 的專長,她分享到她在《Westworld VR》的製作,因為不是要設計出真實西元1800年代的西部服裝,而是創造出未來的西部主題公園,創造出風格化、象徵性的造型就非常重要。

遊戲畫面風格 Claire Hummel 設計過相當多西部的造型,一個是《Westworld VR》,一個是 《Gunpowder》,她秀出可以有同一個概念,但依著遊戲風格往不同的方向設計。

角色是真實或象徵性的 第一張圖不是她的設計,但這些例子很切題,她很喜歡《風之旅人》象徵性的角色造型設定,很簡單卻又很有效果,相較之下,第二張圖的《Overland》造型是很日常的。還有日常生活與神話人物的比對,例如第三張圖是一個被刪掉的企劃,墮落天使的造型設計,有誇張的金黃色翅膀,還有尖叫的人們在他的右肩盔甲上。

遊戲是輕鬆還是嚴肅的 上圖是輕鬆的遊戲角色設計,例如《落日飆神》,下圖是比較嚴肅正經的角色設計如《仰沖異界》(Obduction) 或《生化奇兵:無限之城》 的 Robert Lutece,並試圖創造出更為寫實的角色。

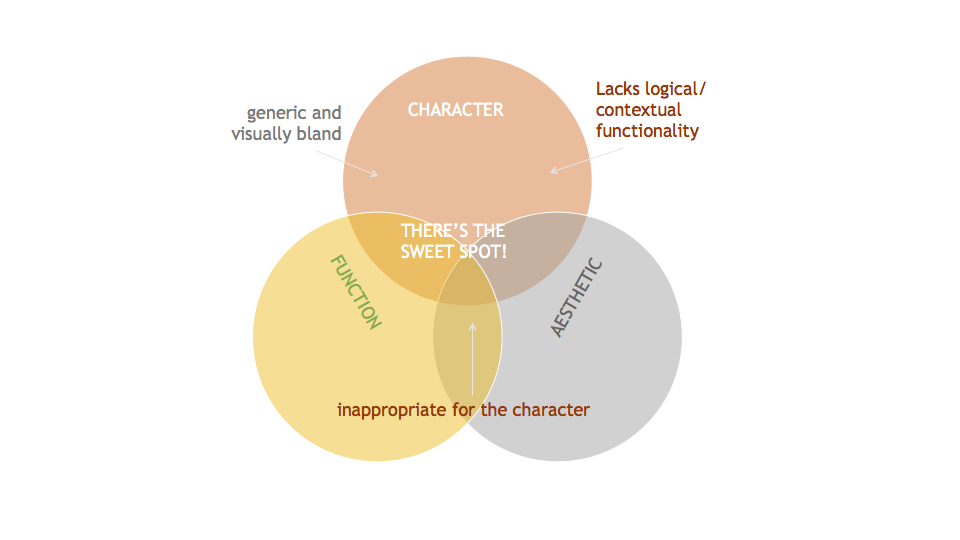

設計角色及造型的三個要點 接著,她分享她設計角色及造型的三個要點。

角色:是誰穿著這套服裝?

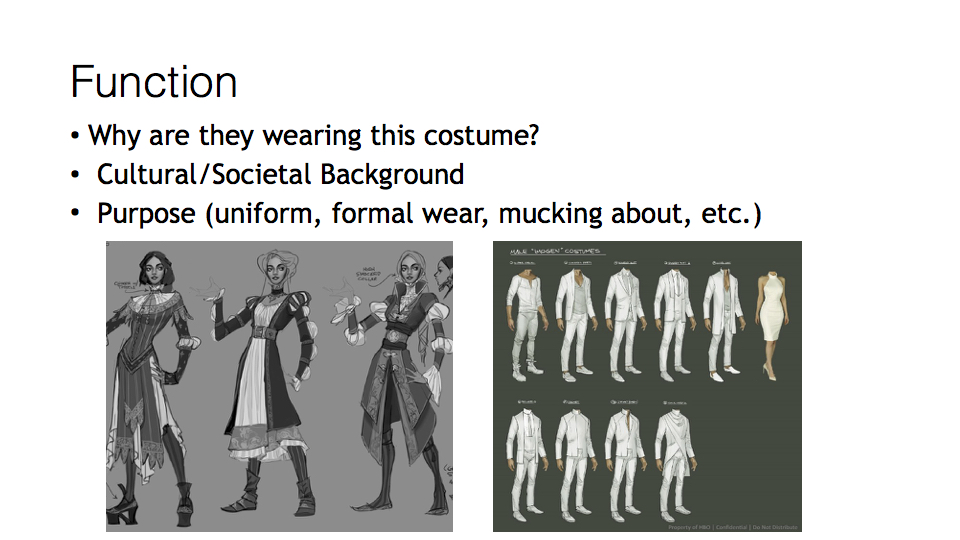

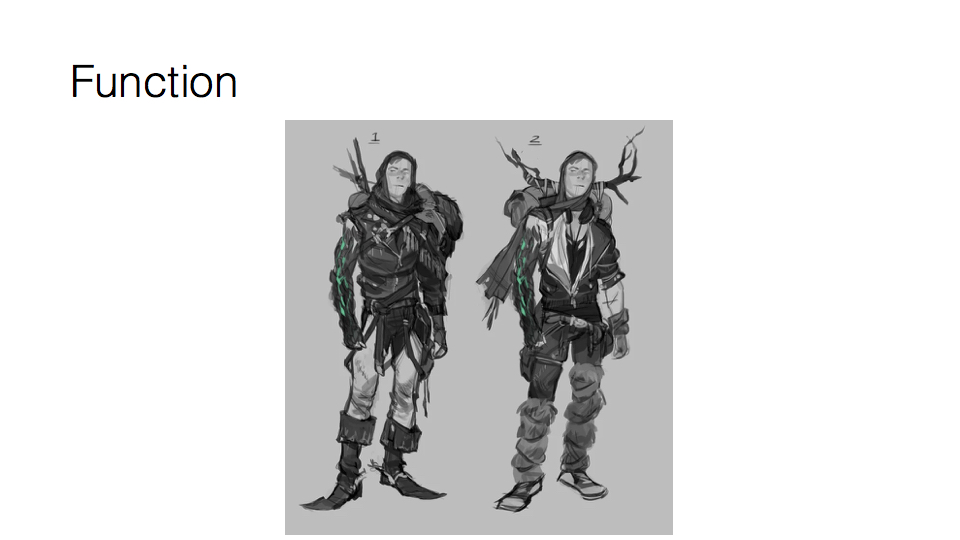

功能性:為什麼他們穿著這套服裝?或這套服裝的意義及目的是什麼?

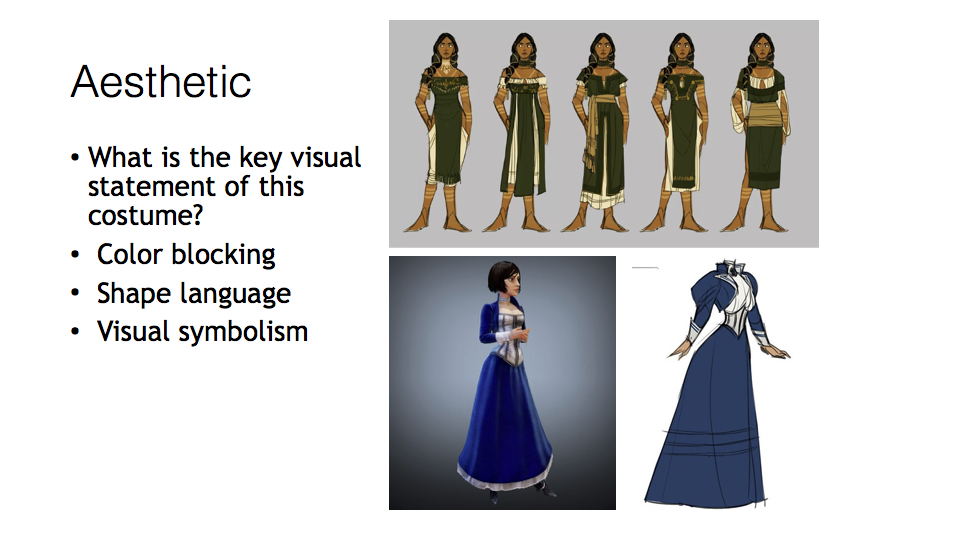

美學:這套服裝的關鍵視覺是什麼?

必須三者兼顧才能有好的角色設計,例如只是很美但沒有功能性就沒有邏輯,或符合角色及功能性但不美等等以此類推。

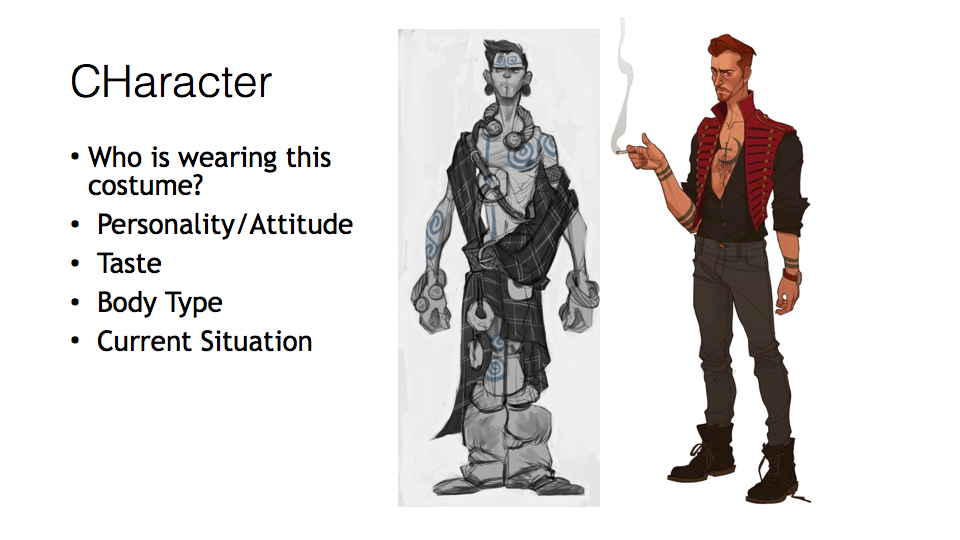

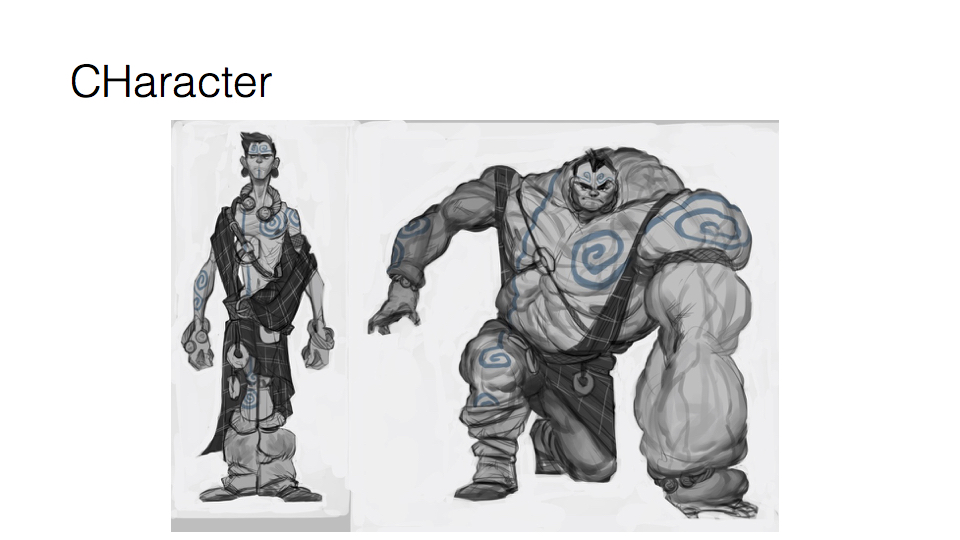

角色 Claire Hummel 又再說明每一要點當中的細節。這個角色的個性、身份地位、身材、品味等等,尤其角色的個性在造型設計上需要特別考慮到,因為他的站姿、動作等等會呈現出他的個性,在造型上也必須反映出來,角色是邋遢或是整潔,角色穿著這套服裝是自在的還是彆扭的,可以創造出不同的角色個性即使穿著類似的服裝。例如《神鬼寓言:傳奇》裡的一個角色,在某個情況下他會變很壯,基本上是同個人,但不同態度、不同身材。

功能性 功能性是她最喜歡的一部分,在找參考資料時非常有趣。他們要穿這個服裝的原因,以及文化、社會背景,以及這個服裝的目的,是制服或正式服裝或休閒服等等。第一張圖左側是《神鬼寓言:傳奇》,右側是 《Westworld VR》的接待人員,女生的設計已經確定,設計相對應男生的服裝。第二張圖是一個被撤銷的 XBOX 計畫,可以看到服裝設計,既是連身帽又是圍巾的穿法,他們是一個全球的秘密組織,那個服裝代表了他們是屬於組織的。第三張圖也是一個被撤銷的計畫,是一個現代人被抓到中世紀時代,他的服裝慢慢裝飾上他在中世紀時代得到的東西。

美學 什麼是這個服裝的關鍵視覺,以及色彩的組合、形狀代表的意義、視覺符號等等。她在閒暇時候很喜歡重新設計哈莉·奎茵 ,她是一個經典的美學例子,紅黑色彩組合、小丑的元素、菱形的元素,可以將這些元素變化重組,不管是放到哪一個時代,龐克或是中世紀或是維多利雅時期,都還是能藉著這個角色的強烈美學而得以認出她來。

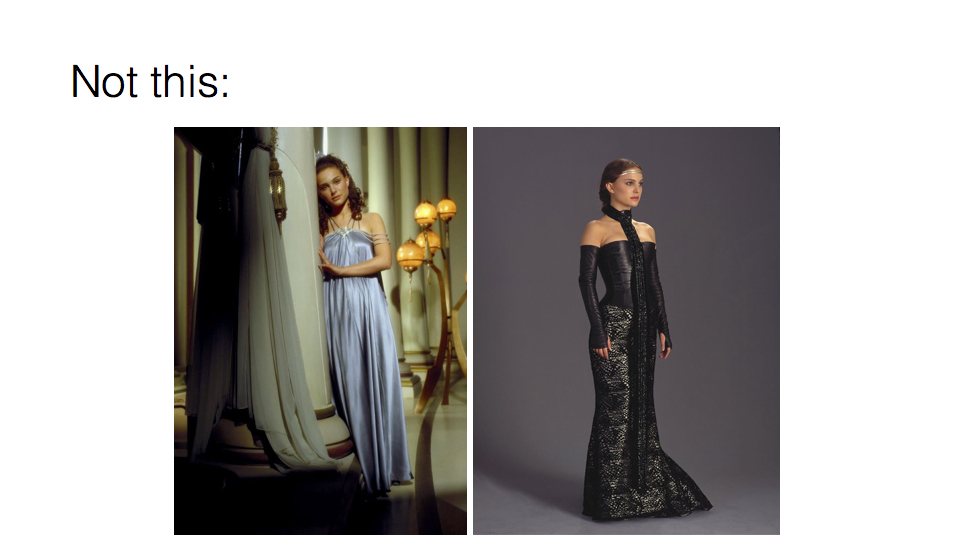

好的例子,她提到《星際大戰》的莉亞公主服裝設計(上圖),他們有考慮到服裝的目的、她所身處的處境,是在作戰中或是在處理政治議題等等;但在艾米達拉女王的服裝設計上(下圖),她的睡衣上居然掛了一串串的珍珠、頭髮是綁起來的,或是跟他親愛的共進一頓輕鬆的晚餐,卻穿了全黑的禮服搭黑色長手套。

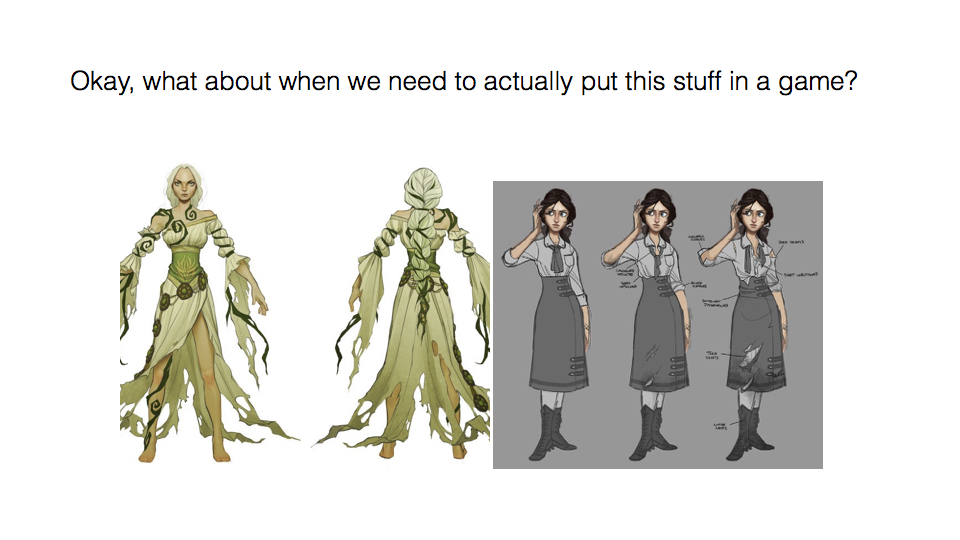

遊戲中的應用,她提到左圖是《神鬼寓言:傳奇》的一個角色,隨著遊戲的進展,她的裙子越來越破,右圖的伊莉莎白也因著遊戲的進展,衣服有所破損,也暗示著角色進到下一個階段了。

最後的最後,她提醒大家,一定一定要找參考資料並深入研究!

2017-04-08, 週六 13:28

作者 Yoyo 師堯

上層分類: 動畫前製

分類: 角色與美術

作者:涂瑞珊 / 原文出處:獨立遊戲開發者分享會

角色概念藝術家們的觀察(一)如何呈現角色設定 創造一個強而有力的角色在遊戲開發之中有相當程度的重要性,而如何創造一個好的角色沒有固定的方程式,所以此講座邀請了 Justin Thavirat , Richard Lyons , Laurel Austin , Claire Hummel , Simon Stafsnes Andersen 分享他們在角色創造上的技巧、風格、方法等等。此文分了三篇撰寫,此為第一篇。延伸閱讀:(二)用視覺說故事 、(三)會說故事的表情

第一位講者是 Richard Lyons,目前是 Naughty Dog 的 Concept Artist,參與製作⟪Uncharted 4: A Thief’s End⟫、⟪Uncharted: The Lost Legacy⟫、⟪The Last Of Us 2⟫。

他分享了他之前做的一個角色設計,是一個典型的壯漢,並在在服裝設定中戴著一副眼鏡,創意總監們跟他說這行不通,眼鏡並不是一個壯漢會有的特徵,他才意識到他沒有給他們足夠的線索讓他們了解這個角色是怎麼樣的人、會怎麼樣呈現他。對很多遊戲來說,一眼就看出角色定位是好的,例如在 ⟪Team Fortress 2⟫,但在 ⟪Uncharted 4⟫ 或 ⟪The Last Of Us⟫ 這種遊戲中,角色的意圖是模糊的,甚至希望玩家能多種角度去認識這個角色時,那些既定的刻板印象就不管用了。

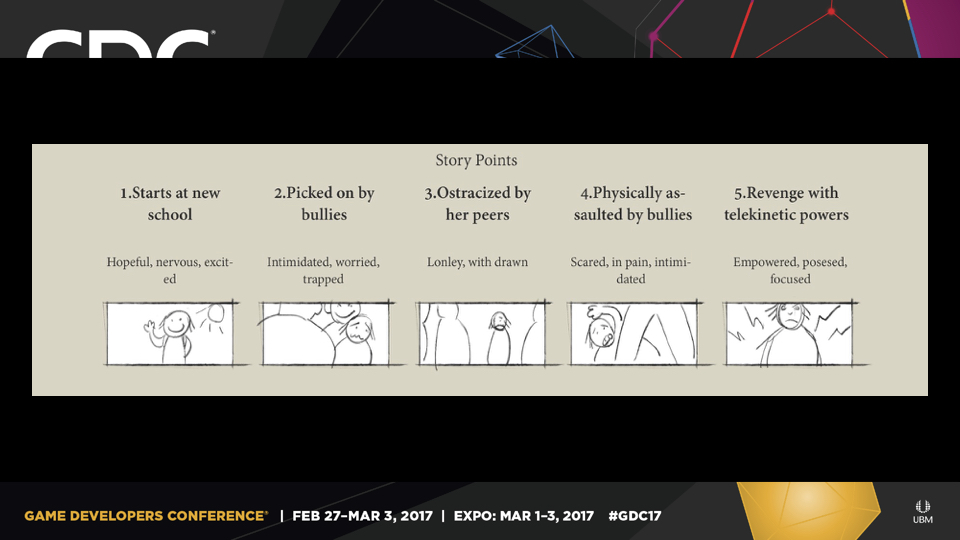

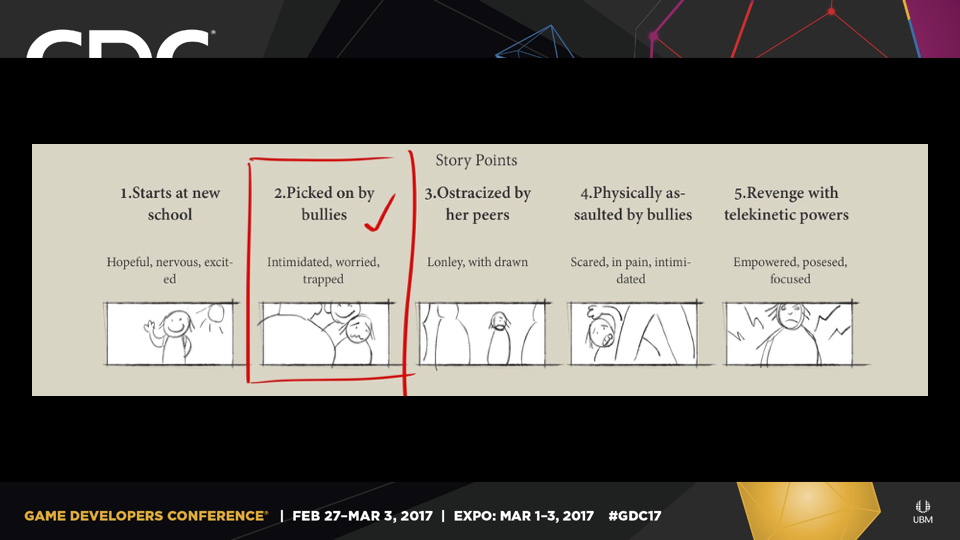

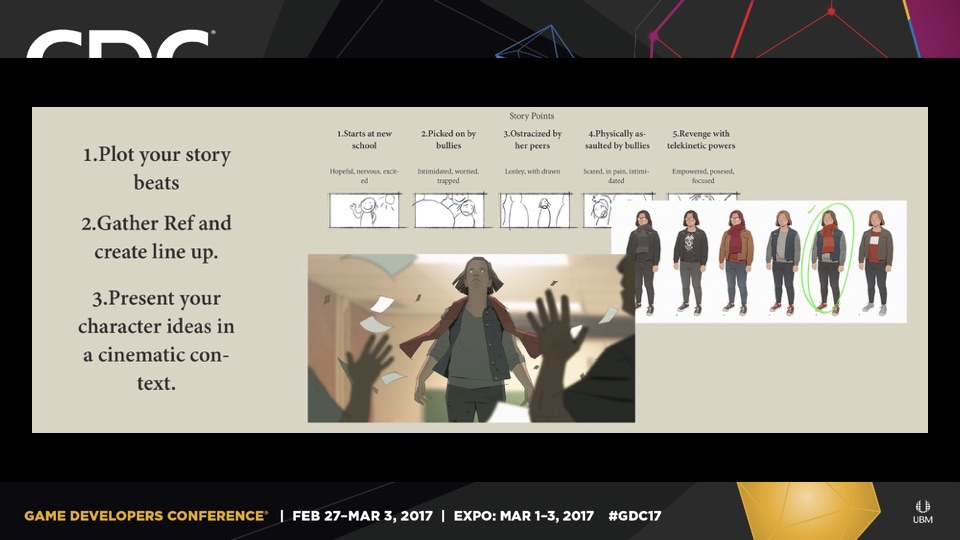

首先,他說明他使用的這個角色設計方法,是用在角色情節導向的遊戲中。他以史蒂芬.金的小說 ⟪魔女嘉莉⟫ (Carrie) 作為範例,他畫下粗略的故事腳本與情節。

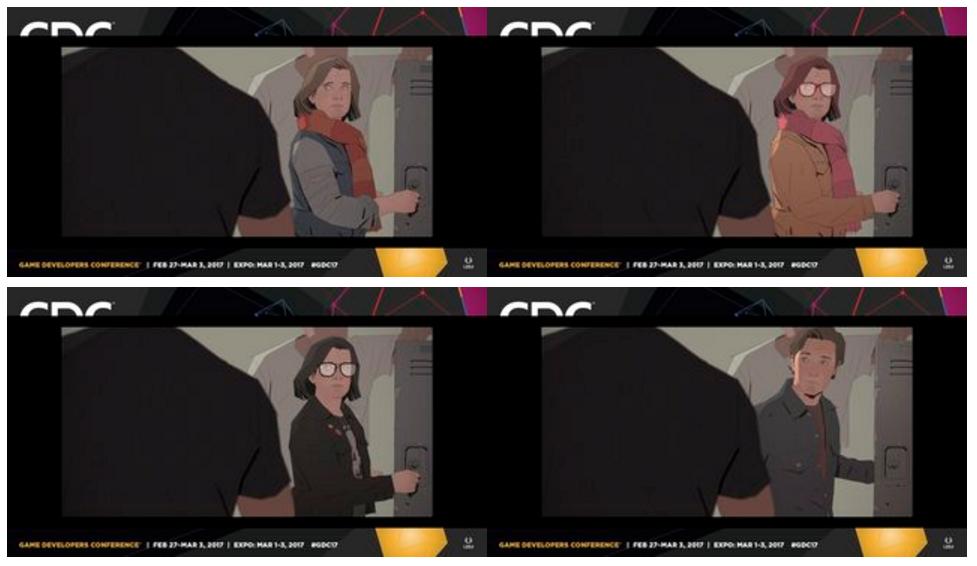

然後開始從影劇找很多類似角色的參考資料,全部放在一起參考,可以看到有典型的 nerd (書呆子) 造型,也有比較複雜的角色。

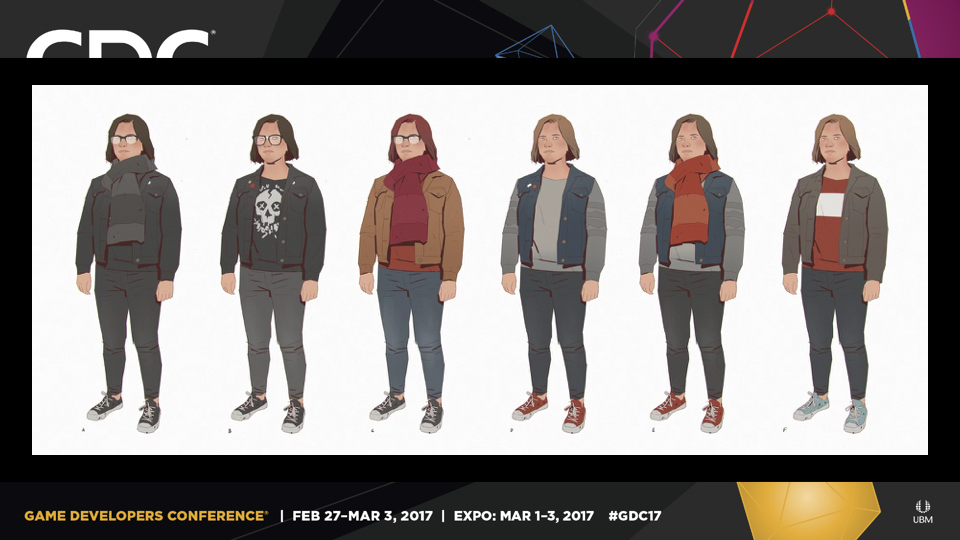

接著,他畫下這個角色的造型,一字排開,並試著讓整體看起來自然。

接下來他做的是選故事腳本中一個場景,在整個故事中他會穿同一個服裝。

他們選定一個畫面,替換換角色的服裝,可以觀察到哪一個服裝,是更為能夠展現角色受到壓迫的姿態,從構圖看到角色定位以及表情、燈光,創意總監也能稍微了解這個角色,而不是僅僅靠著比喻。Richard Lyons 最後選擇了圍著紅圍巾的這個設計,角色看起來更自然而且害怕的樣子。這些畫面比起一字排開的服裝設計,有更多資訊,在做決定時有更有力的參考。甚至,可以把角色整個換掉,把可愛的女生換成留著山羊鬍的男人,角色依然呈現一個受壓迫的狀態。

接著,他把角色放進每個場景當中。

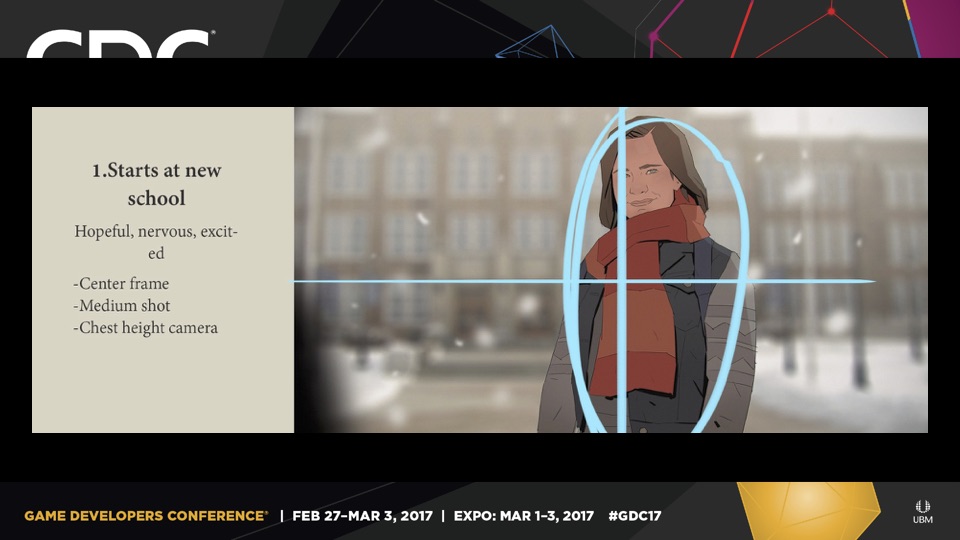

第一個場景是在學校新的一天,穩定的構圖,攝影機在胸口的高度,鏡頭稍稍仰角,使角色呈現了一點點的權威感。

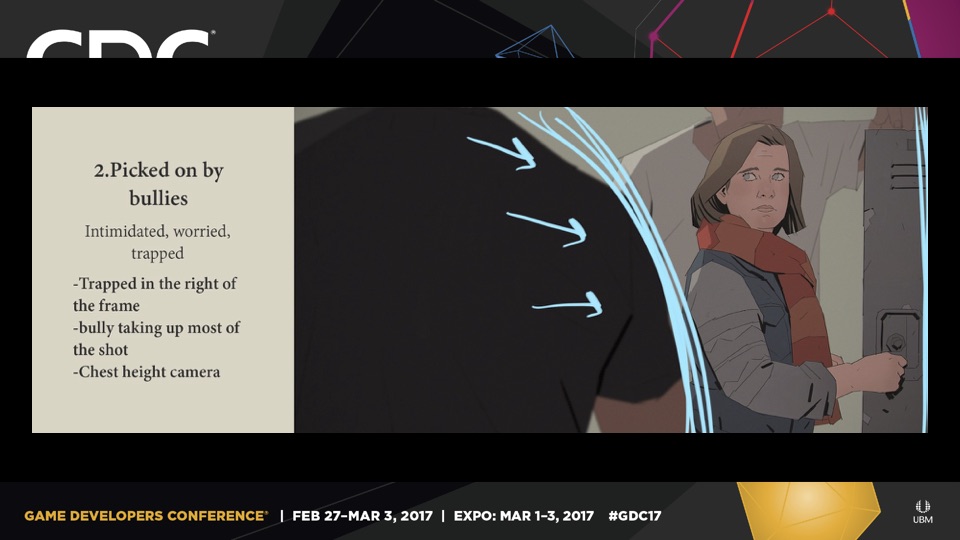

第二個場景是被惡霸盯上。在畫面中可以看到霸凌者佔了畫面大部分,他被擠到了一側,他是受到壓迫的、害怕的,攝影機是與角色同高的,使觀眾是站在角色的處境當中。

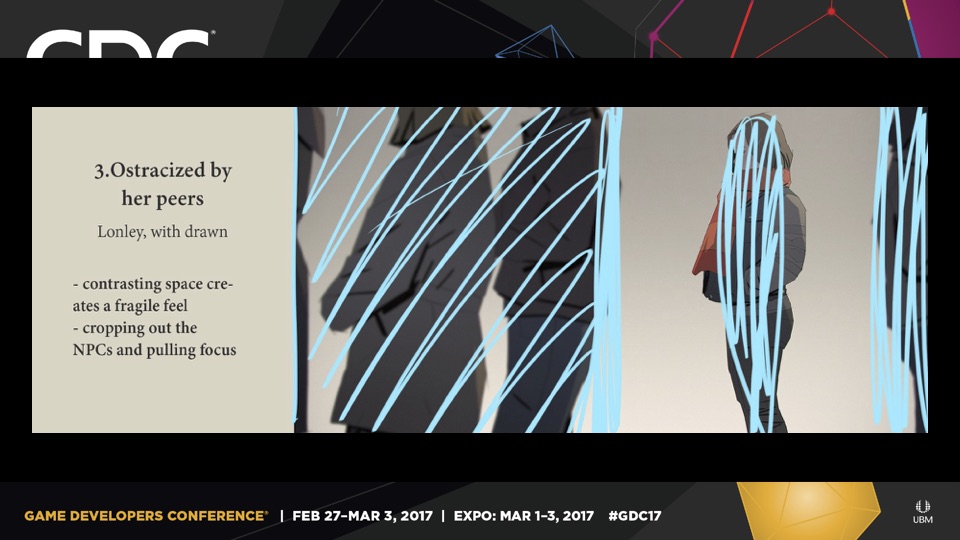

第三個場景是精神上的霸凌,被眾人孤立。這是一個非常有力量的一個構圖,使用了空間上的對比,並將其他 NPC 失焦,讓人關注在角色身上。

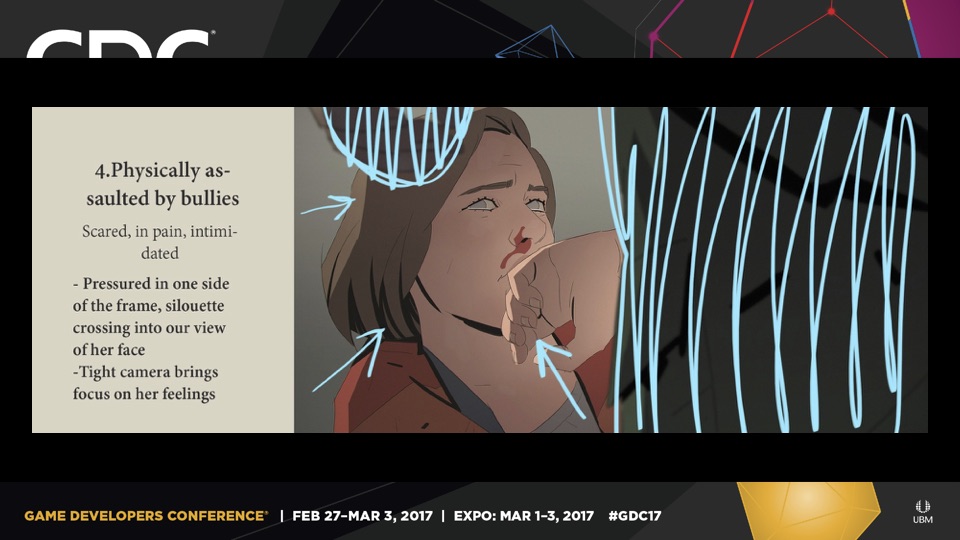

第四個是被肢體霸凌。很明顯地,也是被擠到畫面的一側,惡霸的手一部分遮住他的臉,使人更關注他臉上的表情,並且畫面上留白較少,使整個感覺是緊張的。

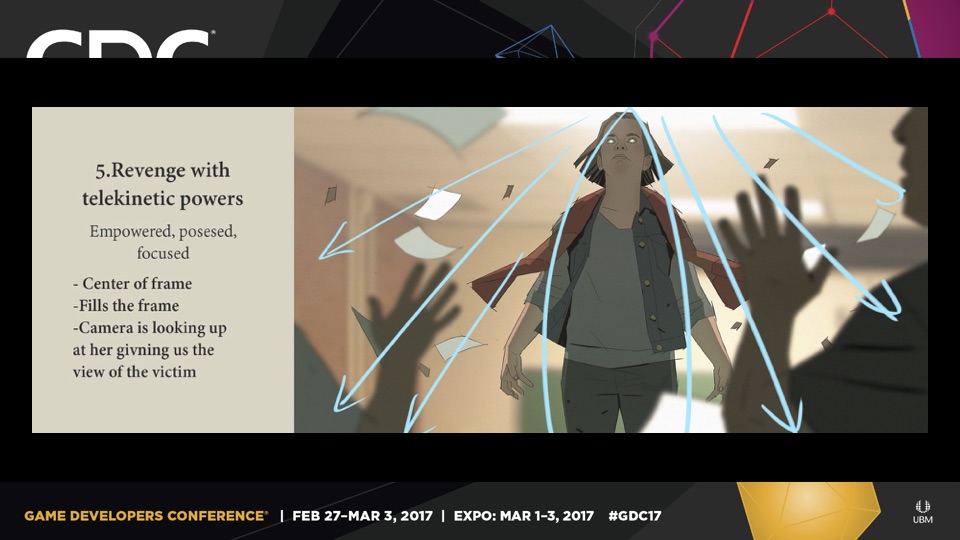

最後一個場景是念力被激發,向惡霸們復仇。中央構圖,鏡頭由下往上仰拍,使我們是處於受害者角度。Richard Lyons 說,他也用了同樣的構圖在他帶著眼鏡的壯漢的那個角色上,頭頂超出鏡頭、雙手交叉環胸、犀利的眼神透過眼鏡,其他人看了馬上就愛上這個當初大家都不認可的角色,因為用不同呈現的方式,而有如此對比很有意思。

這是一個很強大呈現角色的方法,透過用電影感的場景,僅僅用同一個造型,就可以呈現角色不同的性格。

總結的來說:

擬出故事腳本的節奏。

找參考資料並畫出一些造型,千萬不要把這些單純畫出來的造型給別人做選擇,靠著單一線索決定造型是很危險的一件事。

以電影感的構圖呈現你的角色。

-本文由獨立遊戲開發者分享會 授權,未經允許,請勿轉載-

2016-12-26, 週一 15:42

作者 Joe Chiang 江効儒

上層分類: 動畫前製

分類: 企劃與流程

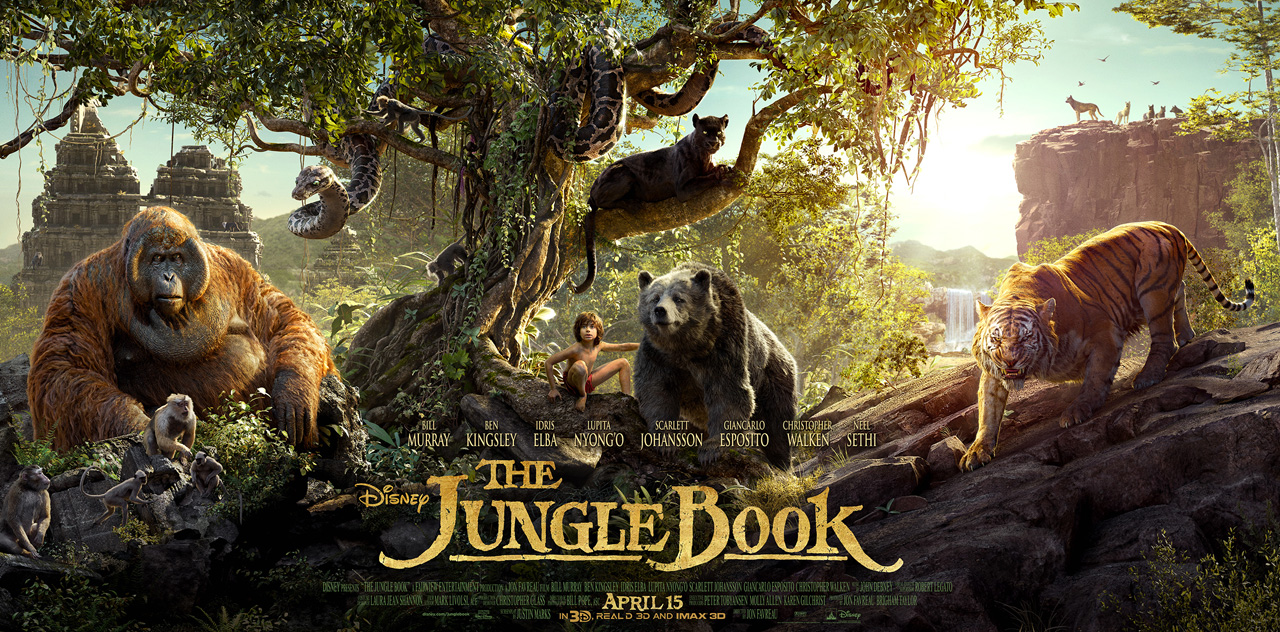

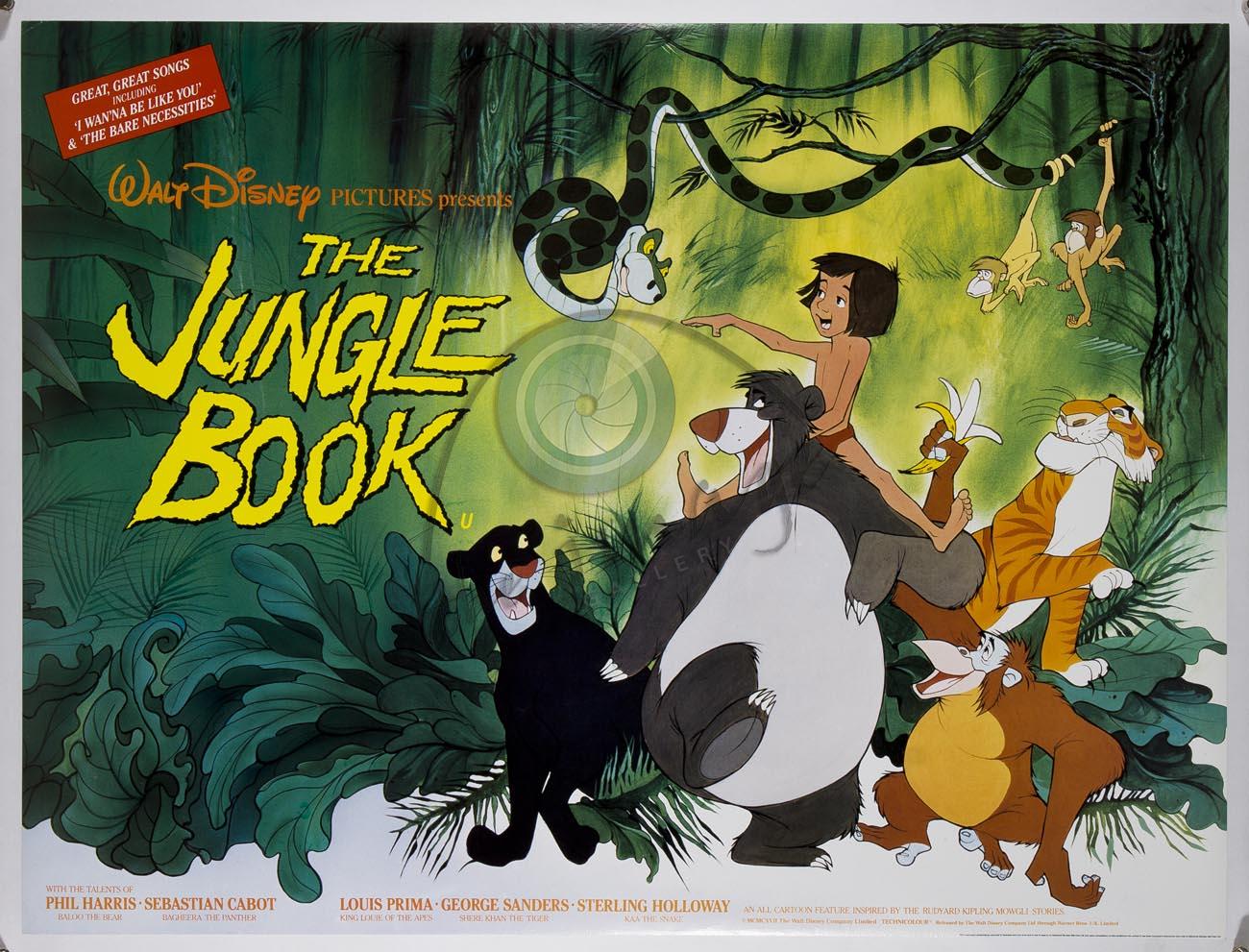

一開始並不是 Jon Favreau 去找迪士尼說要翻拍 The Jungle Book 的,而是迪士尼董事長 Alan Horn 剛好是看 The Jungle Book 小說長大,而導演 Jon Favreau 則是看 The Jungle Book 卡通 長大。兩人在聊天中發現這部卡通與小說是大家小時候的共同記憶才決定要翻拍的,他們也就特別小心地去保存這份記憶。

1967 年的 The Jungle Book 雖然不是迪士尼最有名的動畫,但它有討喜的角色與好聽的音樂,所以仍然是許多影迷最愛的動畫之一,Jon Favreau 知道這點,所以在新片中就盡量保存這些角色與音樂,最後再用動畫科技讓觀眾有更上一層樓的體驗。

Jon Favreau 剛入行時,其實是很排斥電腦動畫的,他拍 Zathura《迷走星球》 時,太空船是用遙控太空船,他拍 Elf《精靈總動員》 時,角色是用逐格動畫,背景是用假透視。直到他拍了《鋼鐵人》,看到了用動畫做的 hard surface (硬質表面) 的效果,他才相信動畫能對電影加分。隨後幾年他更看到《猩球崛起》、《少年 Pi》的動畫讓電影大加分,他才完全放心的使用動畫,這部片才敢使用實拍小孩配上全動畫環境。

這部電影有兩大挑戰,一是教小孩表演,二是讓動物說話,當你把真實拍的東西跟電腦做的東西放在一起,電腦做的東西很容易就缺點畢露。

Jon Favreau 在面試了 2000 多個小孩後,在紐約找到了演毛克利的 Neel Sethi。毛克利在劇中是個膽子大,有個性的角色,Jon Favreau 說: 小孩本來就不會有太多演戲經驗,你必須能嗅到小孩獨有的氣質。我認為 Neel Sethi 的氣質很適合演毛克利。

配音演員是讓片中角色活過來的重要功臣。例如扮演惡虎 Sheer Khan 的 Idris Elba、母狼 Raksha 的 Lupita Nyong、狼王 Akela 的 Giancarlo Esposito、蟒蛇 Kaa 的 Scarlett Johansson、紅毛猩猩 King Louie 的 Christopher Walken、還有扮演黑豹 Bagheera 的 Sir Ben Kingsley。製程中最特別的是,這些動物角色的造型,都是配音演員被選定之後才開始設計的。

有一些片中的動物在真實世界中是不存在的,像 King Louie 這種猩猩,是特效團隊經過考察後,自己發明出來的一種巨型紅毛猩猩。

這部片的前期,有一個像皮克斯一樣的故事部門會對故事做許多壓力測試。到了實拍階段,拍攝小孩的畫面,會依照一個 animatic 去拍攝,場景擺設也是依照 animatic,不管是小孩、或是場景畫面都只是給特效公司的素材之一。這部片的製程也當然不是電影公司把 Acopy 交給特效公司這樣單純,例如實拍現場的打光,就是特效公司在主導的。

這部片是在兩個攝影棚內拍的,當劇組跟特效人員在一間攝影棚內拍攝時,場景跟美術設計團隊會在另一間攝影棚把所有東西都準備好,等大家拍完這間,就馬上移到另一間,來來回回,做事非常有效率。

這部片的特效主要是 Weta 和 MPC 兩家公司負責的,Weta 是負責 King Louis 與猴群們,其他動物 - 狼、虎、熊 - 則是 MPC 負責。

Jon Favreau 說: 談到數位電影,我們都要感謝 Avatar《阿凡達》 ,我相信內容會把科技往前推進。我沒有要幹掉底片,我對底片跟數位都持相同的態度,就是讓內容把媒材往前推進。

原文連結: http://collider.com/the-jungle-book-jon-favreau-things-to-know/